Tchernivtsi

Tchernivtsi (en ukrainien : Чернівці) ou Tchernovtsy ou encore Tchernowitz (en russe : Черновцы ; en roumain : Cernăuți ; en allemand : Czernowitz/Tschernowitz ; en polonais : Czerniowce) est une ville d'Ukraine, la capitale administrative de l'oblast de Tchernivtsi et du raïon du même nom. C'est le centre traditionnel de la Bucovine.

| Tchernivtsi (uk) Чернівці | ||||

Héraldique |

Drapeau |

|||

|

Université et principaux monuments du centre-ville |

||||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Oblast | ||||

| Maire | Roman Klitchouk | |||

| Code postal | 58000 — 58499 | |||

| Indicatif tél. | +380 372 | |||

| Démographie | ||||

| Population | 266 366 hab. (2016) | |||

| Densité | 1 741 hab./km2 | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 48° 18′ nord, 25° 56′ est | |||

| Altitude | 248 m |

|||

| Superficie | 15 300 ha = 153 km2 | |||

| Divers | ||||

| Fondation | XIIIe siècle | |||

| Première mention | 1408 | |||

| Statut | Ville | |||

| Ancien(s) nom(s) | Cernăuţi Czernowitz |

|||

| Localisation | ||||

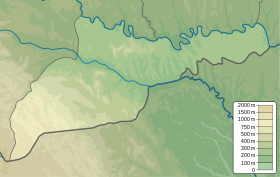

| Géolocalisation sur la carte : Ukraine

Géolocalisation sur la carte : Ukraine

Géolocalisation sur la carte : oblast de Tchernivtsi

| ||||

| Liens | ||||

| Site web | www.city.cv.ua | |||

| modifier |

||||

Géographie

modifierTchernivtsi est arrosée par la rivière Prut et située dans une zone de collines en forêts et champs. Le centre-ville se trouve à 115 km au sud-est d'Ivano-Frankivsk, à 143 km au sud de Ternopil, à 148 km au sud-ouest de Khmelnytskyï et à 408 km au sud-ouest de Kiev[1].

Jusqu'en 2015, la zone urbaine a englobé les raïons de Perchotravnevi (« 1er mai ») et de Chevtchenko (d'après Taras Chevtchenko), situés sur la rive droite du Prut, ainsi que le raïon de Sadgóra sur la rive gauche. Par la décision du , les raïons de ville ont été dissous.

Histoire

modifierAu XIIe siècle, la rivière Prut marque, à cet endroit, la limite entre la Rus' de Kiev, dont est issue la principauté de Galicie-Volhynie sur sa rive gauche, au nord, et le domaine des duchés volochovènes sur sa rive droite, au sud, qui formeront plus tard la principauté de Moldavie. On relie l'étymologie de la ville à tcherne, « le noir », peut-être d'après le tchernoziom présent dans la région. Selon l'historiographie soviétique, elle aurait été fondée sous le règne du prince Iaroslav Ier Osmomysl, de la dynastie des Riourikides, entre 1153 et 1187, puis détruite en 1259 au cours de l'invasion mongole de la Rus'. Selon l'historiographie moldave et roumaine, les débuts de la ville sont liés au gué qui permettait de passer ici le Prut et c'est le voïvode moldave Bogdan de Cuhea qui l'aurait fondée en 1359. Le portail présent sur les armoiries de la ville serait celui de l'octroi du gué.

Quoi qu'il en soit, c'est le qu'un édit d'Alexandre le Bon, prince de Moldavie depuis 1400, mentionne la ville dans une charte de franchises accordées aux marchands de la ville, à l'époque polonaise, de Lwów (aujourd'hui Lviv, en Ukraine) pour commercer dans Cernăuți. Dès lors la ville devient une métropole régionale et internationale, et capitale d'un județ (ținut) homonyme dans le nord-ouest de la principauté de Moldavie. Parmi les marchands qui s'y établissent, on trouve la famille du futur kabbaliste Jacob Frank (1726-1791), à l'origine du mouvement religieux de frankisme.

Bucovine

modifierDepuis le XVIe siècle, la principauté de Moldavie est devenue tributaire de l'Empire ottoman. Les pillages des tatars de Crimée et des troupes qui traversent la région aux XVIIe au XVIIIe siècle cours des guerres polono-turques et moldo-turques, dépeuplent la ville et affaiblissent l'économie locale. En 1769, pendant la Guerre russo-turque, la région fut occupée par les forces de l'Empire russe. À la suite de la conclusion du traité de Koutchouk-Kaïnardji en 1774, les ambassadeurs de la monarchie de Habsbourg promettent à la « Sublime Porte » de la soutenir en échange de la ville de Cernăuți et la région alentour, toujours moldaves, d'une superficie de 10 000 km2. Ils invoquent le statut de terra nullius pour annexer ce territoire qu'ils considèrent ottoman, mais peuplé de chrétiens non-catholiques (dits « schismatiques ») tributaires du Sultan ottoman musulman (ils avaient déjà invoqué ce statut en 1718 pour annexer le Banat, l'Olténie valaque et la Serbie au traité de Passarowitz, et l'invoqueront encore en 1908 pour s'emparer de la Bosnie-Herzégovine nominalement ottomane, mais administrée par l'Autriche-Hongrie depuis 1878)[2]. En fait, depuis le premier partage de la Pologne, les Habsbourg tentent surtout de contrôler les liaisons terrestres entre la grande-principauté de Transylvanie au sud et leur nouvelle possession de Galicie et de Lodomérie au nord.

Sous le règne de Joseph II, empereur du Saint-Empire et héritier de la monarchie des Habsbourg, la cité est renommée Czernowitz et la région Bucovine (Bukowina), d'après les forêts de hêtres (en slave : buk), également appelée Buchenwald en allemand. L'empereur qui se veut être un « despote éclairé » y implante de nombreux colons allemands (surtout du Wurtemberg), ainsi que des polonais, ruthènes et juifs (de Galicie auparavant polonaise). La monarchie de Habsbourg prend également le contrôle de l'Église orthodoxe locale dont le siège épiscopal est transféré de Rădăuți à Czernowitz et de la métropole de Moldavie à celle de Galicie et Lodomérie.

La ville devient en 1849 capitale du duché de Bucovine, une terre de la Couronne (Kronland) mise en place par la constitution de l'Autriche du . Même si seul l'allemand est officiel, la ville témoigne des mélanges culturels qui existaient dans l'Empire austro-hongrois au tournant du siècle. La ville surnommée « la petite Vienne de Bucovine » comprend alors une majorité de Juifs ashkénazes de langue yiddish, des minorités germanophones, polonaises et ruthènes. Les campagnes alentour restent moldaves de langue roumaine. Les élites faisaient leurs études en allemand et parlaient allemand. En 1875, au centenaire de l'appartenance de la Bucovine à l'Autriche, l'empereur François-Joseph Ier fonde l'université de Czernowitz où la langue principale d'enseignement est alors l'allemand, avec des départements séparés pour la langue et la culture roumaines et ukrainiennes.

En 1866, la ville est reliée au chemin de fer de Lemberg à Czernowitz, et en 1869 à Iași en Moldavie-Valachie par l'ouverture de la gare de Tchernivsti.

En 1908 se tient à Czernowitz un congrès de l'OSM pour décider quelle sera la langue nationale du peuple juif. Les sionistes y défendent la création d'un État juif en Palestine et l'adoption de l'hébreu moderne comme langue nationale des Juifs, mais se heurtent aux bundistes, qui militent pour le droit des Juifs à vivre en minorité reconnue et respectée là où ils sont (c'est-à-dire en Europe centrale et orientale) et qui défendent le yiddish, la langue du peuple. Une petite minorité défend l'idée de créer un État juif ailleurs, en Amérique ou en Ouganda. La déclaration finale est un compromis entre les deux tendances principales : elle affirme que le yiddish est une des langues nationales du peuple juif mais pas la seule. Un autre clivage moins visible est celui entre religieux (les mouvements hassidiques sont nombreux en Galicie et Bucovine) pour qui l'identité juive n'existe pas hors du judaïsme et qui sont nombreux parmi les sionistes, et les laïcs, nombreux parmi les bundistes, et pour lesquels il existe une identité culturelle liée aussi à l'histoire et pas nécessairement à une croyance.

Vers l'an 1900, une nouvelle cathédrale orthodoxe est bâtie et devient la résidence des évêques ; on trouve aussi en ville une église arménienne catholique (Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Tchernivtsi), une église catholique allemande des jésuites et la grande synagogue de Czernowitz achevée en 1878. Lors du recensement autrichien de 1910, Czernowitz compte 85 458 habitants. La langue d'usage sert alors à définir la « nationalité » selon les critères austro-hongrois : 48 % des habitants de la capitale de la Bucovine déclarent parler l'allemand (le yiddish étant compté comme tel), 26 % le roumain/moldave, 18 % l'ukrainien/ruthène, 7 % le polonais. Sur le plan religieux, 32 % se déclarent juifs, 27 % catholiques romains, 24 % grecs orthodoxes, 11 % gréco-catholiques et 5 % protestants. La ville possède une tolérance et une ouverture d'esprit qui étonnent les voyageurs de l'époque. Les Juifs cultivés ont comme langue d'usage l'allemand, ce qui fait de la cité le symbole de la symbiose judéo-autrichienne. Seule une minorité parle le yiddish.

Roumanie et RSS d'Ukraine

modifierLa Première Guerre mondiale s'achève par la dissolution de l'Autriche-Hongrie en 1918 : les Ukrainiens et les Moldaves de Czernowitz proclament leur souveraineté sur la Bucovine et, ces derniers étant plus nombreux, le pays et sa capitale rejoignent la Roumanie : la ville reprend son nom moldave de Cernăuți. En 1930, elle compte 200 000 habitants dont la moitié est juive. Désormais c'est le roumain qui est officiel, même si les autres langues continuent d'être d'usage courant (y compris pour les journaux et les théâtres). La crise économique des années 1930, la montée des nationalismes et des extrémismes politiques, l'antisémitisme du gouvernement d'Octavian Goga qui adopte en 1937 des mesures discriminatoires en faveur des Roumains de souche, mettent à mal la tolérance qui régnait jusque-là à Cernăuți.

Cernăuți devient soviétique le à la suite du pacte Hitler-Staline et reçoit alors le nom russe de Tchernovtzy (Черновцы) : selon les dispositions de ce pacte, les germanophones chrétiens sont tous transportés de force vers l'Allemagne dans des trains et bus qui ne seront pas restitués ; par ailleurs, la quasi-totalité des Roumains qui n'avaient pas fui la ville et ses environs, soit près de 15 000 personnes, sont déportés vers le Kazakhstan[4]. Cernăuți est reprise l'été 1941 par l'armée roumaine aux ordres du maréchal Antonescu (allié de l'Allemagne nazie) qui donne l'ordre de déporter en Transnistrie les Juifs de la ville, indistinctement accusés d'avoir soutenu l'occupant soviétique, alors que seule une minorité de bundistes devenus communistes (et, par conséquent, sortis du judaïsme traditionnel) avait pris ce parti. Le juste Traian Popovici, maire de la ville jusqu'en 1942, parvient à grand-peine à en sauver 16 000.

Après que la Roumanie a rejoint les Alliés le c'est l'Armée rouge qui reprend Tchernovtsy. Beaucoup de Juifs choisissent de quitter la ville pour la Roumanie ou pour Odessa, et de là, pour l'Occident ou pour Israël. La ville fait partie de la République socialiste soviétique d'Ukraine (RSS d'Ukraine) sous son nom ukrainien de Tchernivtsi (Чернівці), jusqu'à la dislocation de l'Union soviétique en 1991.

Ukraine

modifierDepuis 1991, c'est une ville de l'Ukraine indépendante. À l'exception de petites minorités russe et roumaine, sa population est aujourd'hui presque entièrement ukrainienne, mais il n'est pas rare que des touristes descendants des Autrichiens ou des Juifs de la ville viennent la visiter.

Culture

modifierLa ville compte deux théâtres, une dizaine de musées, six cinémas et des bibliothèques c'est là que fut créé le festival Tchervona Routa.

Églises

modifierL'église arménienne de Tchernivtsi, l'église serbe, la Grande synagogue de Tchernivtsi et celle du temple, l'église du Sacré-Cœur, la cathédrale st-Nicolas, la cathédrale Svyato-Doukha.

Musées

modifierLe musée Volodymyr-Ivassiouk, le musée de la communauté juive de la Bucovine, le musée régional de Tchernvitsi, le musée local de Tchernvitsi, le musée d'architecture et d'ethnographie de Tchernvitsi, le musée Olha-Kobylianska.

Architecture

modifierLa résidence des métropolites de Bucovine et de Dalmatie.

Population

modifierLa population de la ville s'élevait à 266 366 habitants en 2016.

Démographie

modifierRecensements (*) ou estimations de la population[8] :

Nationalités

modifierSelon le recensement de 1930, la ville comptait 112 427 habitants, répartis ainsi :

- 42 592 Juifs ;

- 30 367 Roumains ;

- 16 359 Allemands ;

- 11 130 Ukrainiens ;

- 8 986 Polonais ;

- 1 521 Russes ;

- 568 Hongrois.

Selon le recensement de 2001, les 236 691 habitants se répartissaient ainsi :

- 189 021 Ukrainiens ;

- 26 733 Russes ;

- 10 553 Roumains déclarés comme tels ;

- 3 829 Roumains déclarés comme Moldaves, distinction héritée de l'Union soviétique, propre à l'oblast de Tchernivtsi et marquant les origines de ces roumanophones : issus de Bucovine du Nord ou du raion de Herța/Hertsa (qui n'ont jamais appartenu à l'Empire russe) ils sont comptés comme « Roumains », mais issus de Bessarabie (raions de Sulița/Novosselytsia, Hotin/Khotyn, Chelmenăuți/Kelmentsi et Secureni/Sokyriany) ils sont déclarés comme « Moldaves » car pour l'historiographie et l'ethnographie soviétiques, le fait que la Bessarabie soit devenue russe en 1812 par le traité de Bucarest a créé dans cette région une nationalité romano-slave distincte des Roumains : les « Moldaves » (voir aussi la controverse identitaire en République de Moldavie) ;

- 1 408 Polonais ;

- 1 308 Juifs ;

- 971 autres.

Personnalités

modifier- Aharon Appelfeld (1932-2018), écrivain israélien

- Rose Ausländer (1901-1988), poétesse

- Joseph G. Burg, essayiste.

- Paul Celan (1920-1970), poète germanophone roumain

- Eugen Ehrlich (1862-1922), juriste, fondateur de la "sociologie du droit"

- Maria Forescu (1875-1943/2), actrice et chanteuse

- Alfred Gong (1920-1981), écrivain et poète.

- Arseni Iatseniouk (°1974), homme politique ukrainien

- Gusti Jirku (1892-1978), écrivaine, journaliste, traductrice et espionne

- Alfred Kittner (1906-1991), poète

- Ernest Kern (1908-1969), médecin, pionnier de l'anesthésie-réanimation en France

- Augusta Kochanowska (1868–1927), peintre et illustratrice polonaise, y a vécu.

- Mila Kunis (°1983), actrice américano-ukrainienne

- Itzik Manger

- Selma Meerbaum-Eisinger, poétesse

- Gregor von Rezzori (1914-1998), écrivain autrichien

- Maximilien Rubel (1905-1996), marxologue

- Erwin Chargaff (1905-2002), biochimiste autrichien puis américain y est né

- Joseph Schumpeter (1883-1950), économiste autrichien, fut professeur à l'université de Czernowitz

- Friedrich Zelnik (1895-1950), metteur en scène

- Robert Flinker (1906-1945), médecin et écrivain, y étudia

- Immanuel Weissglas (1920-1979), écrivain, y naquit et y étudia

- Eliezer Steinbarg (1880-1932), fabuliste en yiddish, y a vécu

- Moyshe Altman (1890-1981), romancier, dramaturge et nouvelliste en yiddish, y a vécu et y est décédé

- Reuven Rubin (1893-1974), artiste, y a vécu

- Irma Mico (1914-2022), résistante française.

- Osyp Makovei (1867-1925), écrivain ukrainien, y a longtemps vécu.

- Youri Fedkovitch (1834-1888), écrivain ukrainien, y a étudié, vécu longtemps et y est décédé.

- Simche Schwarz (1900-1974), homme de théâtre en langue yiddish, y a vécu et exploité le théâtre Kamelyon

- Baruch Hager (1895-1985), écrivain en langue yiddish, y a vécu.

- Beyle Schaechter-Gottesman (1920-2013), poétesse et chanteuse en yiddish, y a vécu.

- Sidi Tal (1912-1983), comédienne, y est née et décédée.

- Josef Burg (1912-2009), écrivain, y a vécu dès l'âge de 12 ans et y est décédé.

- Ilana Shmueli (1924-2011), écrivaine, y est née et y a vécu

Jumelages

modifierLa ville de Tchernivtsi est jumelée avec[9] :

- Salt Lake City (États-Unis) depuis le

- Konin (Pologne) depuis le

- Suceava (Roumanie)

- Nazareth Illit (Israël) depuis le

- Saskatoon (Canada) depuis le

- Klagenfurt (Autriche) depuis le

- Podolsk (Russie) depuis le

- Metz (France) depuis le

Galerie

modifier-

Le palais de la culture

-

L'université

-

Bâtiment des cérémonies dans le cimetière juif de Tchernivtsi. Mars 2019.

-

Maison du peuple juif à Tchernivtsi. Septembre 2020.

-

Tchernivtsi avec la cathédrale Saint Nicolas. Février 2020.

Références

modifier- Distances à vol d'oiseau ou distances orthodromiques.

- Tomasz Kamusella, Central Europe in the Distorting Mirror of Maps, Languages and Ideas in The Polish Review vol. 57, no 1, p. 33-94, University of Illinois Press on behalf of the Polish Institute of Arts & Sciences of America 2012, [1] file 62 ; voir aussi Gregor von Rezzori, Maghrebinische Geschichte in : Lacques Lajarrige, Gregor von Rezzori, études réunies, Centre d'Études et de Recherches Autrichiennes de l'Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan 2003.

- numéro : 73-101-0017

- Nikolaï Feodorovitch Bugaï, Депортация народов из Украины, Белоруссии и Молдавии [La Déportation des peuples d'Ukraine, de Biélorussie et Moldavie], Hg. v. Dittmar Dahlmann et Gerhard Hirschfeld, Essen, 1999, p. 567-581.

- numéro : 73-101-0223.

- numéro : 73-101-0234.

- numéro : 73-101-0321.

- (ru) Recensements de 1959, 1970 et 1979 sur www.webgeo.ru — (ru) Recensement de 1989 sur demoscope.ru — (en) Population Statistics [2] — (uk) Office des statistiques d'Ukraine : Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2010 року» [Manuel statistique « Nombre d'habitants de l'Ukraine au 1er janvier 2010 »]. [3] ; Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2011 року» [Manuel statistique « Nombre d'habitants de l'Ukraine au 1er janvier 2011 »]. [4] ; Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2012 року» [Manuel statistique « Nombre d'habitants de l'Ukraine au 1er janvier 2012 »] [5]

- Sister Cities

- numéro : 73-101-0016

Liens externes

modifier

- Sites officiels : (uk) www.city.cv.ua et (uk) chernivtsy.eu

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Mémoire multiculturelle et pérennité des traces : un projet de la Geschichtswerkstatt Europa sur les couches de la mémoire à Tchernivtsi