Ancien français

L’ancien français (parfois appelé aussi vieux français) est l'ensemble des langues d'oïl (donc romanes) parlées, du VIIIe siècle au XIVe siècle environ, dans le nord du territoire actuel de la France, le sud de la Belgique actuelle et l'actuel canton suisse du Jura[1].

| Ancien français Franceis François Romanz | |

| Période | de 750 à 1400 environ |

|---|---|

| Langues filles | moyen français |

| Région | Nord de la France Haute-Bretagne Angleterre Irlande anglo-normande États latins d'Orient Wallonie Suisse romande |

| Typologie | V2, flexionnelle, accusative, syllabique, à accent d'intensité |

| Classification par famille | |

|

|

| Codes de langue | |

| IETF | fro

|

| ISO 639-2 | fro

|

| ISO 639-3 | fro

|

| Étendue | langue individuelle |

| Type | historique |

| Glottolog | oldf1239

|

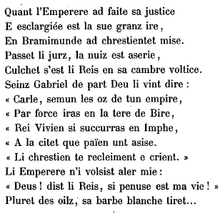

| Échantillon | |

|

|

| modifier |

|

Origines et descendances

modifierL'ancien français est l'état de la langue parlée et écrite dans la France du nord, de la fin du Haut Moyen Âge et jusqu'au XVe siècle. Il se forme à partir de trois apports principaux, le substrat de(s) langue(s) gauloise(s)[Note 1], le fond formé par le latin vulgaire et le superstrat francique. Il est constitué de plusieurs dialectes dont les anciens textes portent les traces et qui forment ce qu'on appelle la langue d’oïl.

Il est suivi, historiquement, par un autre stade : le moyen français. Ces distinctions temporelles de l'état de la langue ont cependant été définies de façon relativement arbitraire et récente par les linguistes. Du point de vue des locuteurs, l'évolution était peu ou pas ressentie, car le latin a évolué en roman puis français de façon continue et progressive, sans qu'une coupure soit perçue entre les différents stades de cette évolution[2],[Note 2].

L'ancien français est l'ancêtre du français parlé aujourd'hui, mais également, et plus généralement de l’ensemble des langues d’oïl (gallo, lorrain, normand, picard, wallon, etc.). La généralisation du français en France est cependant très tardive. Par exemple, on estime qu'à la veille de la Révolution française, les trois quarts de la population française avaient un parler dialectal ou parlaient une autre langue.

Importance de l'ancien français dans l'histoire linguistique

modifierLangue de culture et de littérature, l'ancien français est très bien attesté et l'on peut constituer son histoire avec une grande précision (tant lexicalement, morphologiquement, phonétiquement que syntaxiquement). La série d'évolutions phonétiques ayant conduit de cette langue ancienne à la langue contemporaine est connue avec suffisamment de détails pour qu'une chaîne phonétique partant du latin et arrivant au français puisse être fournie siècle par siècle. L'étude du français et de son histoire ne peut se passer de la connaissance de l'ancien français. Du reste, cette matière (ainsi que son aspect phonétique historique) est obligatoire au Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et aux agrégations de lettres modernes, de lettres classiques et de grammaire, concours que l’on passe en France pour enseigner la langue et la littérature française.

Évolutions et état de la langue

modifierPhonologie

modifierLes caractéristiques phonologiques des mots sont représentées suivant le système de Bourciez, ou alphabet des romanistes, couramment utilisé dans les descriptions phonologiques de l'évolution du français.

Système vocalique

modifierLe latin classique utilisait dix phonèmes vocaliques différents, distribués en cinq voyelles brèves (notées ă, ĕ, ĭ, ŏ et ŭ) et leurs cinq équivalents longs (ā, ē, ī, ō et ū [aː eː iː oː uː]). En effet, en latin, la longueur du son est phonologique, c'est-à-dire pertinente : deux mots peuvent ainsi avoir comme seule différence la longueur d'une de leurs voyelles, vĕnit [ˡwenit] « il vient » est différent de vēnit [ˡweːnit] « il vint » ; pŏpulum [ˡpopulum] « peuple » est différent de pōpulum [ˡpoːpulum] « peuplier ».

L'un des changements majeurs intervenus dans l'évolution du latin vers le français est la disparition progressive des oppositions de longueur au profit de distinctions de timbre. L'accent de hauteur a progressivement laissé place à un accent tonique, qui a eu pour effet de modifier légèrement l'aperture[Note 3] des voyelles. La prononciation des voyelles brèves est légèrement plus ouverte que celle des voyelles longues. En conséquence, le timbre des voyelles est modifié et l'opposition de timbre entre deux voyelles devient le critère de différenciation[Note 4]. Ce bouleversement vocalique est survenu au cours des IIe, IIIe et IVe siècles, dans la phase primitive de l'évolution du français, encore très proche du latin vulgaire. La plupart des évolutions sont dès lors communes à plusieurs langues romanes.

Le bouleversement vocalique se présente comme suit :

- ē devient ẹ ([e] comme en nez, dé) au IIe siècle ;

- ĕ devient ę ([ɛ] comme en mer, cèpe) quand il est accentué (voyelle tonique), sinon (voyelle atone) il devient ẹ (IIe siècle) ;

- ĭ devient ẹ au IIIe siècle ;

- ī reste i, sans distinction de longueur ;

- ă et ā perdent leur opposition de longueur, de sorte que, d'un point de vue phonologique, l'ancien français ne connaît que a ;

- ō devient ọ ([o] comme en eau) au IIe siècle ;

- ŏ devient ǫ ([ɔ] comme en corps) quand il est accentué, sinon il devient ọ (IIe siècle) ;

- ū perd sa caractéristique de longueur, reste u (fou, sourd) ;

- ŭ devient ọ au IVe siècle.

Les trois diphtongues latines présentes dans le latin vulgaire (ae, au et oe) évolueront respectivement vers ę (Ier siècle), ǫ (fin du Ve siècle) et ę (IIe siècle).

Vers une langue oxytonique

modifierEn latin, la plupart des mots ont un accent tonique, seuls certains mots grammaticaux n'en ont pas. Cet accent se place généralement sur l'avant-dernière syllabe du mot, un mot accentué ainsi est dit paroxyton. S'il s'agit d'un monosyllabe, l'accent est sur la seule syllabe du mot, c'est un oxyton. Enfin, s'il s'agit d'un mot polysyllabique dont l'avant-dernière syllabe est brève[Note 5] l'accent est placé sur l'antépénultième syllabe, c'est un proparoxyton.

Syncope latine

modifierÀ partir du Ier siècle, donc déjà en latin vulgaire, on remarque un amuïssement progressif des voyelles post-toniques des proparoxytons (syncopes) : cálĭdus devient cáldus, ámbŭlat devient ámblat, génĭta devient génte. Selon Gaston Zink :

« L'ancienneté du phénomène explique que toutes les langues romanes en aient été marquées (it., esp., caldo, lardo, sordo…). Toutefois, c'est le gallo-romain du Nord qui a connu les effacements les plus systématiques (et donc l'intensité accentuelle maximale). Mis à part quelques mots savants […], aucune voyelle pénultième ne s'est maintenue, pas même a qui demeure pourtant dans les autres positions atones : cál(ă)mum > chaume, cól(ă)pum > coup. Il en résulte qu'au Ve siècle, l'accentuation proparoxytonique est pratiquement éliminée en Gaule, alors que l'italien et l'espagnol la connaissent encore aujourd'hui. »

— Gaston Zink[3]

Amuïssement des prétoniques internes

modifierLes voyelles prétoniques internes[Note 6], à l'exception de a, disparaissent avant le IVe siècle quand elles ne sont pas entravées : bonĭtátem deviendra bonté, computáre deviendra compter. Si elle est entravée par une consonne, la voyelle évoluera vers /e̥/[Note 7], comme dans appelláre, qui donnera l'ancien français apeler.

Quand la prétonique interne est un a, soit, si elle est entravée, elle persiste[Note 8], soit, si elle est libre, elle devient /e̥/ vers le VIIe siècle[Note 9].

Écriture des voyelles finales

modifierEn ancien français les terminaisons peuvent parfois varier, en l'absence de norme. Par exemple, dans les poésies, en français moderne, il n’est pas possible de changer la syllabe finale pour faire rimer la phrase, alors que c'est le cas en ancien français. Les règles d'orthographe ont été précisément fixées par les grammairiens au XVIIe siècle.

Morphologie

modifierSur le plan morphologique, l'ancien français est encore une langue flexionnelle[Note 10], mais il présente déjà une grande réduction des flexions par rapport au latin. Le système du nom connaît déjà les deux genres (masculin / féminin) et les deux nombres (singulier / pluriel) du français moderne, mais conserve également une déclinaison à deux cas :

- le cas sujet, hérité du nominatif latin, marque les fonctions syntaxiques de sujet, d'apostrophe et d'attribut du sujet ;

- le cas régime, hérité de l'accusatif latin, marque toutes les autres fonctions.

Quelques exemples :

| Type I (féminin) | Type II (masculin) | Type III (mixte) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| normal | hybride (Ia) | normal | hybride (IIa) | IIIa (masc. en -eor) | IIIb (masc. en -on) | IIIc (fém. en -ain) | IIId (irréguliers masc. et fém.) | |||

| sg. | sujet | la dame | la citez | li murs | li pere | li chantere | li lerre | la none | li cuens | la suer |

| régime | la dame | la cité | le mur | le pere | le chanteor | le larron | la nonain | le conte | la seror | |

| pl. | sujet | les dames | les citez | li mur | li pere | li chanteor | li larron | les nones | li conte | les serors |

| régime | les dames | les citez | les murs | les peres | les chanteors | les larrons | les nonains | les contes | les serors | |

| Note : Les noms de type I et II étaient de beaucoup les plus nombreux. | ||||||||||

En distinguant formellement sujet et complément, la déclinaison bicasuelle permettait d'employer sans ambiguïté des ordres de mots devenus impossibles plus tard : la beste fiert li cuens, si fiert li cuens la beste et li cuens fiert la beste signifient tous sans équivoque « le comte frappe la bête », li cuens étant marqué explicitement comme sujet. Le cas sujet remplit ici la fonction de sujet, mais il peut aussi remplir celle d'apostrophe ou d'apposition au sujet.

Même si cette déclinaison bicasuelle est vivante dans la littérature, on relève de temps à autre des « fautes » dans les textes. La désagrégation du système est probablement due à la forme phonétique des désinences qui prêtaient à confusion[Note 11], à son caractère incomplet[Note 12] ainsi qu'à l'amuïssement progressif des consonnes finales en français[Note 13]. Cette désagrégation n'a cependant pas été uniforme. Dans un large mouvement de l'ouest vers l'est, ce système a été aboli d'abord dans les dialectes de l'Ouest, ensuite dans le Centre avec la région parisienne pour rester vivant dans les dialectes de l'Est jusqu'au XVe siècle.

Le lexique français actuel hérité de l'ancien français provient généralement du cas régime, le plus fréquent dans le discours. Dans quelques cas cependant, c'est le cas sujet qui s'est conservé[Note 14]. Tel est le cas de fils, sœur, prêtre, ancêtre, et de nombreux prénoms. Quelquefois, le cas sujet et le cas régime se sont tous deux maintenus dans la langue moderne, parfois avec des sens différents. C'est le cas pour gars / garçon, copain / compagnon, sire / seigneur, pâtre / pasteur, chantre / chanteur, nonne/ nonnain et pute / putain.

Syntaxe

modifierLa syntaxe de l'ancien français, présentée notamment par Philippe Ménard dans son ouvrage toujours d'actualité[4], se distingue par une plus grande souplesse que la syntaxe du français moderne. La présence d'une déclinaison à deux cas, les habitudes héritées du latin et l'absence de tradition écrite pouvant servir de modèle contraignant, font de l'ancien français une langue encore marquée par l'oralité et sa liberté propre, ainsi que par un choix plus large que pour le français moderne relativement à l'ordre des mots. Pour autant, les règles en sont suffisamment claires, naturellement, pour la compréhension mutuelle des locuteurs, les usages en sont suffisamment récurrents. Aussi des principes syntaxiques ont-ils pu être dégagés a posteriori. Leur étude, particulièrement intéressante, manifeste la souplesse et la vitalité d'une langue essentiellement utilisée pour les récits et la poésie jusqu'au XIIIe siècle. On peut en tracer les grandes lignes selon la catégorie grammaticale.

Le substantif[4] s'utilise soit au cas sujet, soit au cas dit régime.

Le cas sujet[5] remplit les fonctions de sujet, d'apostrophe, d'apposition au sujet ou d'attribut du sujet : Li mortiers sent les aulz (« Le mortier sent l'ail » : Proverbes, 1099) ; Biax fix, as prodomes parlez (« Cher fils, parlez aux gens de bien », Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal, v. 563) ; Uns chevaliers sui (« Je suis un chevalier », Lancelot en prose, III, 195).

Le cas régime[6] est employé pour marquer :

- le complément d'objet direct : Le col a lonc (« Il a le cou long », Partonopeus de Blois, v. 5969) ;

- le complément d'objet indirect (complément d'attribution ou de destination) : Ne orfelin son fié ne li toldrez (« Et à l'orphelin vous ne prendrez pas son fief », Couronnement de Louis, v. 67) ;

- le complément placé derrière préposition : et fu menez ou chastel (« et il fut emmené dans le château » Laurin, v. 1133) ;

- le complément circonstanciel (temps, étendue, spatiale, allure), alors qu'en français moderne l'emploi d'une préposition serait nécessaire : E vint i Carlemaines fut un antif senter (« Charlemagne arriva par un très vieux sentier », Pèlerinage de Charlemagne, v. 300) ;

- les compléments absolus, c'est-à-dire les compléments circonstanciels autonomes qui marquent la manière, la situation, l'accompagnement, etc., à la façon de l'ablatif absolu ou de l'accusatif absolu des langues anciennes : Paien chevalchent... halbercs vestuz (« Les païens chevauchent... à l'abri des hauberts », La Chanson de Roland, v. 710) ; Cist camp est vostre, mercit Deu (« Ce champ de bataille est à vous, grâce à Dieu », ibid., v. 2183) ;

- parfois les syntagmes purement nominaux (exclamations, formules ou proverbes) : Dex, quel vassal ! (« Dieu, quel guerrier ! », Chrétien de Troyes, Erec et Enide, v. 1249) ; Contre mort nul resort (« Contre la mort point de remède », Proverbes, 417) ; Les mors as mors, les vis as vis (« Les morts avec les morts, les vivants avec les vivants », Chrétien de Troyes, Perceval, v. 3630) ;

- le complément de nom : le cas régime sans préposition est fréquemment employé lorsque le déterminant est une personne. L'ordre habituel veut que le déterminé précède le déterminant : La mere Dieu puet asez plus / Que tuit li saint del ciel lasus (« La mère de Dieu a beaucoup plus de pouvoir que tous les saints du ciel », Gautier de Coinci, Miracles, I, 6, 89) ; Vos irez a la cort le roi (« Vous irez à la cour du roi », Perceval, 512) ; Cil qui dort es braz s'amie (« Celui qui dort dans les bras de son amie », Rondeau, 183, 5). L'ordre déterminant + déterminé est beaucoup plus rare. Il apparaît seulement dans les textes archaïques et ne concerne que quelques formules figées, vite devenues traditionnelles : a la roi cort (« à la cour du roi », Béroul, Tristan, v. 2498) ; la Deu merci (« grâce à Dieu », Yvain, 948) ; al seint Denis muster (« au moutier de Saint-Denis », Pèlerinage de Charlemagne, v. 1), etc. Très vite, on ne trouve plus guère que les mots Dieu et autrui précédant le substantif qu'ils déterminent : Chantent messe et font le Dieu mestier (« Ils chantent la messe et font le service divin », Raoul de Cambrai, 8533) ; D'autrui cuir large corroie (« Avec le cuir d'autrui large ceinture », Proverbes, 453).

- Mais dans le complément de nom, très vite les prépositions a et de ont été utilisées pour marquer la détermination. La préposition a précède le cas régime lorsque le complément de nom est indéterminé, surtout lorsqu'il s'agit d'un nom de personne : Fieus a putain (« Fils de putain », Jeu de saint Nicolas, v. 134) ; une meisun a un hermite / Trova (« Il trouva un logis d'hermite », Yvain, v. 2831) ; Tu as la loi au plonc (« Tu as l'apparence du plomb », Jourdain de Blaye, v. 398). La préposition de s'emploie devant les noms d'animaux et de choses. Très vite, elle a été utilisée devant les noms qui désignent une classe d'individus, devant les pronoms, et même devant les noms de personnes : La dame du chastel (« La dame du château », Perlesvaus, v. 1445) ; Li amours de l'oume est ens el cuer plantee (« L'amour qu'éprouve l'homme est plantée au plus profond du cœur », Aucassin et Nicolette, 14, 18) ; Por l'amor de li (« Par amour pour elle », Aucassin, 40, 16) ; Ço est li granz dulors por la mort de Rollant (« C'est la grande douleur pour la mort de Roland », La Chanson de Roland, v. 1436).

Les déterminants[7], dans la foulée du latin, ne sont pas toujours utilisés. Les terminaisons des substantifs s'entendant encore, ils n'étaient pas aussi nécessaires qu'en français moderne. Lorsqu'ils sont utilisés, ils sont soumis à la déclinaison à deux cas de l'ancien français. Comme en français moderne, on distingue les articles, les démonstratifs, les possessifs, les indéfinis et les numéraux. Ces derniers n'ont pas de spécificité marquée par rapport au français moderne.

Les articles sont soit absents, soit définis, soit indéfinis, soit partitifs.

L'article est absent :

- Devant les noms communs, lorsque le substantif ne s'inscrit pas dans un temps et un espace déterminés, lorsqu'il n'est pas engagé dans une situation nettement spécifiée. L'absence d'article constitue le degré zéro de la détermination. Il en va ainsi pour beaucoup de mots abstraits ou pris en un sens général, pour beaucoup de locutions qui ne font pas référence à un contexte particulier, pour les termes employés dans des comparaisons générales ou unis à des mots ayant valeur générale comme tout : Courtoisie passe beaulté (« La courtoisie l'emporte sur la beauté », Proverbes, 425) ; Qui merci crie merci doit avoir (« Quand on demande grâce, on doit être exaucé », Guillaume le Vinier, X, 1) ; Blanche ad la barbe cume flur en avrill (« Il a la barbe blanche comme une fleur d'avril », Roland, v. 3503) ; Toute parole ne fait a croire (« Toute parole ne mérite pas d'être crue », Proverbes, 2389).

- Devant les noms propres (personnes, pays régions, fleuves), car ils sont suffisamment déterminés par eux-mêmes et n'ont nul besoin d'article : Devers Ardene (« Du côté de l'Ardenne », Roland, v. 728) ; L'oz est sor Tamise logiee (« L'armée campe au bord de la Tamise », Chrétien de Troyes, Cligés, v. 1251).

L'article défini est employé dans les cas particuliers suivants[8] :

- L'apostrophe est parfois précédée de l'article : C'as enpensé, li fiex au roi Charlon ? (« Qu'as-tu décidé, fils du roi Charles ? », Aliscans, v. 3044).

- L'article (issu du démonstratif ille) peut avoir une valeur démonstrative : Deuz feiz le vout mordre le jur ! (« Ce jour-là, il essaya de le mordre à deux reprises », Marie de France, Bisclavret, v. 203).

- Devant un cas régime, lorsqu'il y a ellipse d'un substantif mentionné antérieurement, les formes le, la, les jouent le rôle d'un véritable démonstratif au sens de « celui », « celle », « ceux » : Lors se parti li rois Mordrains de sa nef et entra en la Nascien (« Le roi Mordrain quitta le navire et entra dans celui de Nascien », Queste del Saint Graal, 208, 10).

- L'article est parfois utilisé de manière expressive pour faire référence à une réalité bien connue, à un type traditionnel (article de notoriété) : Lors lor covint sofrir les tres grans povretés (« Il leur fallut alors supporter les très grandes pauvretés [que l'on connaît en pareille situation] », Renaut de Montauban, 85, 6).

L'article indéfini[9] désigne une personne ou une chose dont on n'a pas encore parlé. Dès qu'il y a indétermination, l'article indéfini n'est pas exprimé. Pour qu'il apparaisse, il faut que la personne ou la chose soit nettement individualisée et qu'elle se distingue des autres qui appartiennent à la même catégorie. On notera que l'article indéfini est très lent à apparaître. Jusqu'au milieu du XIIIe siècle, il fait généralement défaut dans les syntagmes indéterminés (après négation, après préposition, devant une apposition ou un prédicat, etc.) : Lors veïssiez assaut grant et merveillos (« Alors vous auriez pu voir une terrible attaque », Villehardouin, La Conquête de Constantinople, 174) ; Plaist vos oïr d'une estoire vaillant ? (« Vous plaît-il d'écouter une bonne chanson ? », Couronnement de Louis, v. 2).

En ancien français comme en latin, l'article indéfini a parfois le sens fort de « un seul », « le même » : Moult par furent bien d'un lignage (« Ils appartenaient au même lignage », Roman de Renart, éd. Martin, branche XXIV, v. 92) ; Si crient tuit a une vois (« Ils crient tous d'une seule voix », Perceval, 2153).

Au pluriel, où l'indétermination est constante, il n'y a presque jamais d'article indéfini en ancien français. L'article des ( < de la préposition partitive de et de l'article défini les) apparaît exceptionnellement au XIIe ou XIIIe siècle pour évoquer une pluralité indéterminée appartenant à une catégorie déterminée. Il est très rare que l'article des évoque comme en français moderne une pluralité complètement indéterminée : Par mi forez et par bois chevauchierent (« Ils chevauchèrent à travers bois et forêts », Charroi de Nîmes, v. 839) ; En Poitou laissa des chevaliers (« Il laissa de ses chevaliers en Poitou », Couronnement de Louis, v. 2046).

Le pluriel uns, propre à l'ancien français, a une valeur collective[10].

Il s'applique à des choses qui vont par deux, qui forment une paire : uns gans, « une paire de gants » ; unes braies, « une culotte » ; unes botes, « une paire de bottes » ; uns draps, « des draps » ; unes joes, « des joues ».

Il s'applique aussi à des choses complexes qui, tout en ayant une unité, sont formées d'une multiplicité d'éléments : uns cops, « une volée de coups » ; unes loges, « une série de loges » ; unes armes, « une armure » ; unes noveles, « des nouvelles » ; uns grans dens, « une grande denture » ; unes praeries beles, « une suite de belles prairies » ; uns dras, « des habits, un habillement » : Et avoit unes grandes joes (« Et il avait de grandes joues », Aucassin, 24, 16) ; Se donent uns cops (« Ils se portent une volée de coups », Première Continuation de Perceval, v. 885, manuscrit T).

L'article dit « partitif », qui s'applique aux choses qui ne se dénombrent pas par unités, est très rare en ancien français.

1o Le simple emploi du nom (sans la préposition de et sans article) marque que l'on a affaire à une quantité indéterminée : Je vuel vin boivre et char mangier (« Je veux boire du vin et manger de la viande », Poème moral, v. 2254).

2o L'emploi de la préposition de sans article est courant avec la même valeur aux XIIe et XIIIe siècles : La meillor fame qui onc beüst de vin (« La meilleure femme qui ait jamais bu du vin », Charroi de Nîmes, v. 320).

3o L'emploi de la préposition de et de l'article désigne à l'origine (et dans la majorité des cas jusqu'à la fin du XIIIe siècle) une quantité indéterminée prise sur une réalité bien déterminée : Et verse en la colpe d'argent / Del vin qui n'estoit mie lais (« Et il verse dans la coupe d'argent de ce vin [il en a été question auparavant], qui n'était pas vilain », Perceval, v. 748) ; De l'ewe, bele, me baillez (« Belle amie, donnez-moi de l'eau », Folie Tristan d'Oxford, 981).

Les démonstratifs cil et cist sont utilisés à la fois comme pronoms et adjectifs (déterminants)[11]. Mais cil s'emploie plutôt comme pronom et cist comme adjectif. Il y a normalement une opposition assez nette entre cil et cist : alors que cist indique la proximité, cil marque l'éloignement dans l'espace, le temps ou la sphère d'intérêt psychologique. En ancien français comme en français moderne le démonstratif a deux grandes valeurs :

1o Il distingue et localise une réalité précédemment évoquée.

a) Cist, étant un démonstratif de la proximité, s'emploie plus fréquemment dans le dialogue que dans la narration au passé : An cestui lit voel ge jesir (« C'est dans ce lit-là que je veux coucher », Chrétien de Troyes, Lancelot, v. 501).

Cist marquant la proximité d'intérêt (d'un point de vue subjectif) peut être un substitut du déterminant possessif de la première personne : Conseiliez cest dolent chaitif ! (« Venez en aide au pauvre malheureux que je suis ! », Renart, v. 1207).

b) Cil étant un démonstratif d'éloignement est habituel dans le récit qui rapporte des événements passés. Il s'emploie même devant un présent « historique ». On remarquera que cil est constamment utilisé même lorsqu'il y a changement de sujet. Dans ce cas il convient de le traduire par « l'autre » : Li reis apelet Malduit, sun tresorer : / L'aveirs Carlun, est il apareilliez ? / E cil respunt : Oïl, sire, asez bien. (« Le roi appelle Mauduit, son trésorier : Le trésor de Charles, est-il préparé ? L'autre répond : Oui, seigneur, fort bien », Roland, v. 643).

Cil... cil est courant dans le récit pour marquer l'opposition au sens de « les uns... les autres » : Cil se defendent, cil assaillent (« Les uns se défendent, les autres attaquent », Première Continuation de Perceval, v. 5755, ms. E).

Cil marquant l'éloignement peut être un substitut du déterminant possessif de la deuxième personne : Ja Dix ne m'aït... se je ne vous fac ja cele teste voler (« Que Dieu se détourne de moi si je ne fais pas voler votre tête », Aucassin, X, 73).

2o Le démonstratif est un présentatif qui met sous les yeux une réalité dont il n'a pas encore été question.

a) Le démonstratif est parfois une variante expressive de l'article. Au pluriel, on rencontre le cas sujet cil et le cas régime cez employés dans des descriptions traditionnelles pour désigner des êtres ou des choses conformes à un type connu (démonstratif de notoriété) : Ce fu en mai el novel tens d'esté ; / Florissent bois et verdissent cil pré, / Ces douces eves retraient en canel, / Cil oisel chantent doucement et soëf (« C'était en mai, au renouveau de l'été. Les bois fleurissent, les prés [du printemps] redeviennent verts, les douces eaux [du printemps] retrouvent leur lit, les oiseaux [du printemps] chantent doucement et suavement », Prise d'Orange, v. 39).

b) Le démonstratif cil s'emploie fréquemment avec valeur déterminative devant une proposition relative : Par cel apostre qu'on quiert en pré Noiron (« Au nom de l'apôtre que l'on prie dans les prés de Néron », Couronnement de Louis, v. 1797) ; S'en fuit par le val molt fort, / Comme cil qui redoute mort (« Il s'enfuit précipitamment à travers la vallée en homme qui craint de mourir », Fergus, 4, 32).

c) Dans les propositions négatives le démonstratif cil suivi d'un relatif prend une valeur indéterminée. La locution n'i a celui qui, très fréquente en ancien français, signifie « il n'y en a pas un qui, il n'y a personne qui ». On notera que le pronom relatif n'est pas toujours exprimé en pareil cas : N'i a celui ki durement ne plurt (« Il n'en est aucun qui ne pleure amèrement », Roland, v. 1814) ; N'i a celui ne face duel (« Il n'y en a pas un seul qui ne se désole », Béroul, v. 879).

3o Les démonstratifs neutres cel et cest restent rares en ancien français : Puet cel estre (« Peut-être », Cligés, v. 2287) ; Se tu m'ensignes cest sans faille / Qu'ele vive et que ne valle, / Gré t'en savrai (« Si tu m'indiques sans faute ceci, qu'elle puisse vivre sans être déshonorée, je t'en saurai gré », Béroul, v. 1181).

Le démonstratif neutre ce, en qualité de pronom, s'emploie en ancien français comme sujet, comme attribut et comme complément[12].

1o Comme sujet, on notera que ce peut s'employer devant les verbes impersonnels (ce me poise, ce me semble, ce m'est avis, etc.) et qu'il peut également introduire une proposition : Ce poise moi (« Cela m'ennuie », Perceval, v. 2839) ; Et ce que li uns l'autre voit... / Lor torne molt a grant contraire (« Et le fait de se voir l'un l'autre leur est une grande gêne », Cligés, v. 580).

2o Comme attribut, ce apparaît dans les tournures ce sui je : « c'est moi », c'es tu : « c'est toi », c'est il : « c'est lui », ce sommes nous : « c'est nous », c'estes vous : « c'est vous », ce sont il : « c'est eux » (le tour moderne c'est moi, c'est toi, etc. se rencontre au XIVe siècle) : Ne sui je Meraugis ? Oïl, ce sui je (« Ne suis-je pas Méraugis ? - Oui, c'est moi », Meraugis, v. 4379).

3o Comme régime direct ou prépositionnel, ce est fréquent en ancien français. Il peut notamment introduire une proposition complétive (ce que ou ce... que signifiant « ceci... à savoir que », d'où « le fait que ») ou circonstancielle (par ce que, por ce que, a ce que, de ce que, en ce que, sans ce que). Alors qu'en ancien français ce était un régime très vivant, le français moderne ne connaît plus guère, à titre d'archaïsme, que ce disant, ce faisant, pour ce faire, etc. : Tot ce lessiez ester (« Laissez tout cela », Charroi de Nîmes, 45) ; Ço dist li reis : Guenes, venez avant (« Le roi dit : Ganelon, approchez », Roland, v. 2259).

4o Ce s'emploie également dans les additions du type et ce ainsi que dans les tours ce devant, ce derrière, ce dessus, ce dessoz. Dans ce dernier cas, tout se passe comme si ce substantivait l'adverbe de lieu qui le suit : Molt joste bel et ce souvent (« Il joute bien et souvent, à la manière française », Partonopeus, v. 8695) ; Ce derrière va devant (« Ce qui était derrière va devant », Meraugis, v. 1102).

Le déterminant possessif a des formes toniques (prenant l'accent tonique) et des formes atones (sans accent tonique)[13]. L'opposition entre les deux séries n'existe qu'au singulier, car les formes du pluriel (nostre, vostre et lor) sont à la fois toniques et atones. Au singulier, les formes atones du possessif servent uniquement de déterminants ; les formes toniques s'emploient comme pronoms et comme déterminants.

1o Les formes atones sont toujours proclitiques et précèdent le substantif qu'elles déterminent.

On notera que les formes atones peuvent porter sur un adjectif ou un participe substantivés : Et puis panse chascuns por lui / C'or a il son paroil trouvé (« Et chacun pense par devers soi qu'il a trouvé son pareil », Yvain, v. 6207) ; Guerpi ses conissanz (« Il abandonna ses relations », Thomas Becket, v. 2618).

On notera qu'en ancien français les formes ma, ta, sa (élidées) s'emploient toujours devant un substantif féminin commençant par une voyelle ou un h muet, alors qu'en français moderne elles ont remplacées par mon, ton, son : M'amie i dort (« Mon amie y dort », Guillaume le Vinier, XIX, 44) ; Il trait Almace, s'espee d'acer brun (« Il tire Aumace, son épée d'acier brun », Roland, v. 2089).

2o Les formes toniques s'emploient de plusieurs façons[14] :

- Elles ont assez de corps et d'autonomie pour servir de pronom attribut. Le français moderne utilise plutôt la préposition à suivie d'un pronom personnel : Cist camp est vostre, mercit Deu, vostre e mien (« Ce champ de bataille est à vous, grâce à Dieu, à vous et à moi », Roland, v. 2183) ; Meie est la honte (« La honte est la mienne », Le Roman de Troie, v. 2890).

- Elles peuvent être précédées de l'article défini et jouer le rôle d'un adjectif substantivé : Le mien ert abandoné (« Tous mes biens seront mis à sa disposition », Eenas, v. 614).

- Précédées d'un article (défini ou indéfini) ou bien d'un démonstratif, les formes toniques servent de déterminant possessif devant un substantif. Parfois la forme tonique a valeur d'insistance : li miens amis équivaut à « mon ami à moi ». Parfois la forme tonique a la même valeur que la forme atone : li miens amis signifie simplement « mon ami », tout comme mes amis : La meie mort me rent si anguissus ! (« Ma propre mort me rend plein d'angoisse ! », Roland, v. 2198).

3o Les formes du pluriel (nostre, vostre, lor) sont à la fois toniques et atones. Elles s'emploient donc comme déterminant proclitique, comme pronom attribut, comme adjectif substantivé, comme déterminant possessif précédé de l'article défini. On notera simplement que lor, issu du génitif illorum, reste toujours invariable en ancien français : Lor ars et lor saietes ont (« Ils ont leurs arcs et leurs flèches », Erec, v. 75) ; Li premier colp deit estre lor (« Le premier coup doit leur revenir », Rou, III, v. 7824) ; Vunt par le camp, si requerent les lor (« Ils vont à travers le champ de bataille, ils recherchent les leurs », Roland, v. 1445) ; Trop par ert griés li lor lor tormenz (« Epouvantable était leur souffrance », Troie, v. 28730).

L’emploi du possessif présente en ancien français les particularités suivantes :

1o Pour les parties du corps humain où le rapport est suffisamment clair, alors que l'article se contente de l'article défini, l'ancien français emploie parfois le déterminant possessif : Tendi sa main (« Il tendit la main », Chanson de Guillaume, v. 1166).

2o En lieu et place du déterminant possessif, on trouve parfois (pour des raisons métriques, semble-t-il) le pronom personnel précédé de la préposition de : L'anme de lui en portent aversers ! (« Les démons emportent son âme ! », Roland, v. 1553) ; L'anme de tei seit mise en pareïs ! (« Que ton âme soit mise au paradis ! », Roland, v. 2934).

3o Le déterminant possessif est parfois employé par pléonasme. Pour des raisons d'anacoluthe la mention du possesseur est faite à deux reprises. Tantôt, le déterminant possessif vient en premier, et il est suivi d'un complément de nom superflu ou d'une relative superfétatoire. Tantôt, l'indication du possesseur vient en tête, et du déterminant possessif devient inutile : Voient lor felonnie, voient lor crualté / Des Normanz et de Rou (« Ils voient la félonie, ils voient la cruauté des Normands et de Rou », Rou, II, v. 1073) ; Ma dolce niece, donez li, / De voz robes que vos avez, / La mellor que vos i savez (« Ma chère nièce, des robes que vous avez, donnez-lui celle que vous tenez pour la plus belle », Erec, v. 1350) ; Ne morra nus chevaliers en vostre court de cui vous plaingniés autant sa mort comme de cestui (« Parmi tous les chevaliers qui mourront à votre cour il n'y en a aucun dont vous déplorerez autant la mort », Huth-Merlin, I, 224).

4o Le déterminant possessif singulier renvoie parfois à un substantif pluriel (équivalant à un singulier collectif) : Pluseur ne voient goute, / Es vanités dou siecle metent s'entente toute (« Certains hommes sont aveugles : ils mettent tous leurs désirs dans les vanités du monde », Gilles le Muisit, II, 160).

Le déterminant possessif a plusieurs valeurs[15].

- Il évoque une possession matérielle ou morale. On notera que le déterminant peut aussi bien avoir une valeur objective qu'une valeur subjective. Ainsi pour s'amour peut signifier « à cause de son amour (pour moi, pour toi, pour lui) » ou « à cause de (mon, ton, son) amour pour (lui, elle) » : Pur vostre amur perc jeo la vie (« À cause de mon amour pour vous je perds la vie », Marie de France, Yonec, v. 320) ; N'avoit de femme amer envie, / N'avoit cure de lor deduit (« Il n'avait pas envie d'aimer une femme, il n'avait cure de se divertir avec elle », Escanor, v. 669).

- Il peut se charger d'affectivité, notamment dans les appellations (sympathie, affection, déférence, soumission, etc.) : Nos François nel sevent (« Nos Français ne le savent pas encore », Charroi de Nîmes, v. 1468) ; Ma belle fille, car laissiez le tencier (« Ma chère fille, arrêtez donc vos reproches », Ami et Amile, v. 423) ; Ha ! messire Gauvain, fet la damoisele, ne me gabez mie ! (« Ah ! Monseigneur Gauvain, dit la jeune fille, ne vous moquez pas de moi », La Mort Artu, 26, 23).

Les pronoms et déterminants dits « indéfinis » n'ont pas de caractéristiques morphologiques ou sémantiques communes[16]. Alors que certains d'entre eux impliquent une indétermination, d'autres ont une valeur très précise. Pour des raisons de commodité, nous les classerons par ordre alphabétique, bien qu'ils appartiennent à des catégories différentes (qualitatifs de diversité, d'unité, quantitatifs évoquant une réalité positive sous forme d'unité, de pluralité, de totalité).

Al, el : issu de aliud ou alid, ce pronom neutre apparaît surtout sous la forme el et signifie « autre, autre chose » : Je ne sui ça venuz por el (« Je ne suis pas venu ici pour autre chose », Erec, v. 391) ; Si vunt ferir. Que fereient il el ? (« Ils s'en vont frapper. Que feraient-ils d'autre ? », Roland, v. 1185).

Ame, qui est étymologiquement un substantif (latin anima), s'emploie parfois au sens indéfini de quelqu'un : Et par maintes foiz escouté / Se j'orroie venir nule ame (« À maintes reprises j'ai tendu l'oreille pour savoir si j'entendrais venir quelqu'un », Le Roman de la Rose, v. 520).

Aucun, conformément à son étymologie (*alicunus), s'emploie comme déterminant ou comme pronom avec la valeur positive de « quelque, quelqu'un ». Au pluriel, il signifie « plusieurs, certains » et peut être précédé de l'article défini : li aucun, « certains » : Mes aucuns quis vit anbuschier / Le corrut au roi acointier (« Mais quelqu'un qui les avait vus s'embusquer courut l'annoncer au roi », Brut, éd. Pelan, v. 535) ; Aucunes genz dient (« Certaines personnes disent », Le Roman de la Rose, v. 1).

Auquant (*aliquanti) a la même valeur positive que aucun. Il s'emploie surtout au pluriel comme pronom (précédé ou non de l'article défini) au sens de « certains, plusieurs » : Li auquant dient qu'ele en estoit fuie (« Certains disent qu'elle s'était enfuie », Aucassin, 20, 6).

Autre présente en ancien français les particularités suivantes :

1o Autre peut s'employer sans article au sens de « l'autre, un autre » : por autre amer et moi laissier (« pour aimer quelqu'un d'autre et m'abandonner », La Chastelaine de Vergi, v. 770).

2o Autre peut s'employer au neutre de sens de autre chose : Ja altre n'en ferons (« Nous ne ferons pas autre chose », Renaut de Montauban, 191, 21).

3o Autrui, cas régime de autre, s'emploie non seulement comme régime direct ou prépositionnel, mais aussi comme complément d'attribution ou comme complément de nom (on notera que dans ce dernier cas autrui précède normalement le substantif qu'il détermine) : Il ne feroient ne nos ne altrui mal (« Ni à vous ni à d'autres ils ne feraient de mal », Villehardouin, 214) ; E emble altrui aveir (« Et il vole le bien d'autrui », Thomas Becket, v. 1278).

4o Autre s'emploie de façon spéciale en ancien français :

- À la fin d'une énumération avec la valeur de « le reste de » : S'eüssiez or un messaige envoié / Bertran le conte et a l'autre barné... (« Si vous aviez envoyé un messager au comte Bertrand et au reste de vos barons », Prise d'Orange, v. 1402).

- À la fin d'une énumération, alors qu'en français moderne le mot autre apparaît seulement devant un terme dont le sens subsume les termes précédents (les boulangers et les autres artisans, l'épervier et les autres rapaces), en ancien français et qui n'appartient pas à une espèce plus générale, englobant les termes antérieurs. En pareil cas, on peut traduire autre par « d'autre part, aussi, en outre ». Mais souvent autre est intraduisible : Arrement fist tribler en un mortier / Et autres herbes que connoissoit li ber (« Il fit broyer de l'encre dans un mortier ainsi que des herbes qu'il connaissait », Prise d'Orange, v. 376).

- Devant un terme, lorsqu'il y a comparaison implicite ou explicite avec un terme antérieur. Ici encore autre est intraduisible : Ja te ferrai do pié com un autre mastin (« Je vais te frapper du pied, comme un chien », Renaut de Montauban, 376, 10) ; Or fu Guillelmes el palés, sor la tor. / Il en apele ses autres compaignons (« Guillaume était dans la salle, à l'étage supérieur de la tour. Il appelle ses compagnons », Prise d'Orange, v. 510).

Chascun s'emploie comme pronom et comme déterminant avec valeur distributive. La forme renforcée un chascun ne se rencontre guère avant le moyen français. L'adjectif chasque se trouve parfois dans des manuscrits du XIIIe siècle, mais reste très rare avant la fin du Moyen Âge. Quant à la forme archaïque cheün, elle est peu répandue : Chascuns chiens qui abaie ne mort pas (« Tout chien qui aboie ne mord pas », Proverbes, 348).

Maint, qui est probablement à l'origine un substantif signifiant « grande quantité, masse », est devenu très tôt un déterminant par suite de son emploi devant un autre substantif. Il s'emploie en ancien français tantôt comme un élément invariable, tantôt comme un pronom-déterminant variable. Il en résulte une situation très confuse dans l'ancienne langue.

a) Comme élément invariable, maint peut être suivi directement d'un nom au singulier ou au pluriel. Il peut aussi être suivi de la préposition de : En maint maison (« En maintes maisons », Aiol, v. 7188) ; Maint eves (« Bien des eaux », Troie, v. 23157) ; Maint des autres (« Nombre d'autres », Villehardouin, 51)

b) Comme élément variable, maint peut s'employer sans complément, être suivi d'un substantif singulier ou pluriel ou bien plus rarement de la préposition de : Grant duel en font maintes et maint (« Bien des hommes et bien des femmes s'en désolent », Perceval, v. 4812) ; Mainte joste et mainte estormie (« Mainte joute et maint combat », Roman de la Rose, v. 1184) ; Maintes bonnes herbes (« Maintes bonnes herbes », Pèlerinage de Charlemagne, v. 212) ; E pris e morz i oct d'eus mainz (« Il y eut là un grand nombre d'entre eux capturés et tués », Benoît, Chroniques des Ducs de Normandie, v. 6006).

Meïsme, meesme (*metipsimus) est le pronom-déterminant de l'identité et de l'insistance, notions voisines et mal distinguées en ancien français. En français moderne on place devant le nom le déterminant même qui marque l'identité absolue au sens du latin idem, on place derrière le pronom le déterminant même indiquant qu'il s'agit exactement de la personne ou de la chose en question au sens du latin ipse. Enfin on emploie l'adverbe même au sens de « précisément, aussi » pour marquer un renchérissement ou une concession. En ancien français seul le contexte permet de sentir la nuance de meïsme, meesme.

1o Meïsme déterminant.

La place de meïsme n'étant pas rigoureusement fixée, la valeur d'identité et la valeur d'insistance ne sont pas clairement distinguées.

- Au sens du latin idem, le déterminant meïsme précède assez souvent le substantif. Mais il n'est pas toujours enclavé entre l'article et le nom. De surcroît, il peut se trouver derrière le substantif : En meïsme la semaine (« La même semaine », Troie, v. 19799) ; Nuncerent vos cez paroles meïsme[s] (« Ce sont ces mêmes paroles qu'ils prononcèrent », Roland, v. 204).

- Au sens du latin ipse, le déterminant meïsme se trouve derrière un pronom, derrière (ou devant) un substantif : Mult dulcement la pleinst a sei meïsme (« Il la plaint en lui-même, très doucement », Roland, 2343) ; Sa pel meïsme ci li vent cil li vent (« Il lui vend sa propre peau [de mouton] », Fabliau du Boucher d'Abbeville, v. 394).

- Dans certains cas, le contexte ne permet pas de trancher entre les deux nuances : Cel jur meïsme, aprés midi / Vait Elidus parler al rei (« Ce même jour, dans l'après-midi, Eliduc va parler au roi », Marie de France, Eliduc, v. 1006).

2o Meïsmes adverbe.

Normalement pourvu d'un -s adverbial, l'adverbe meïsmes ne se distingue morphologiquement du déterminant que dans les cas où ce dernier est dépourvu de tout -s de flexion.

- L'adverbe a parfois le sens de « également, en outre, particulièrement » : lié an furent / Nostre parant, si com il durent ; / Liez an fu meïsmes le cuens (« Nos parents s'en réjouirent, tout naturellement ; le comte s'en réjouit également », Erec, v. 6245).

- L'adverbe peut également accompagner un pronom ou un substantif avec les valeurs du latin ipse « même, précisément, (mon, ton, son) propre : lui meïsmes en oblie (« Il n'a plus conscience de son propre moi », Lancelot, v. 715) ; li rois connut lors primes / Que c'estoit sa feme meïsmes (« Le roi découvrit alors que c'était sa propre femme », Guillaume d'Angleterre, v. 2542).

Neïs, neis, nois, nes, nis (*nec ipse) est à l'origine un adverbe négatif signifiant « pas même ». 1o Il s'emploie dans les phrases négatives au sens de « pas même, même pas » : Neïs vostre oncles nel set mie (« Même votre oncle ne le sait pas », Cligés, v. 5183) ; Onques nou pensai, nois en songe (« Je n'ai jamais eu cette pensée, même pas en rêvant », Ysopet de Lyon, 2, 23). 2o Il s'emploie dans les phrases positives au sens de « même » : Quanque il ot m'abandona, / Neïs sa fille me dona (« Il mit à ma disposition tout ce qu'il avait ; il m'offrit même sa fille », Erec, v. 6547).

Les pronoms-déterminants nul (nullus), negun, neün, nun (nec usus), nesun (nec ipse unus) ont étymologiquement une valeur négative et signifient « aucun, nul ». 1o Malgré sa valeur négative, nul (negun, etc.) a toujours été accompagné d'une négation, depuis les plus anciens textes : Par nule guise ne s'en volt esloinier (« A aucun prix il ne veut s'en éloigner », Alexis, 36). 2o Dans les phrases hypothétiques, interrogatives, comparatives, relatives indéterminées où nul n'est pas accompagné d'une négation, c'est-à-dire dans tout contexte dubitatif où il y a hésitation entre le sens positif et le sens négatif, nul prend le sens positif de « un, quelqu'un » : Mes commant osa nus ce dire ? (« Mais comment quelqu'un a-t-il osé soutenir cela ? », Le Roman de la Rose, v. 17307) ; s'il trove el vergié nului (« s'il trouve quelqu'un dans le verger », Perceval, v. 6744).

On (issu du latin homo), qui apparaît parfois sous la forme on et parfois sous la forme en, an, remplit uniquement la fonction de sujet et désigne l'agent indéterminé (soit un individu, soit un ensemble d'individus dont on ne peut pas ou dont on ne veut pas préciser l'identité).

1o Dans le discours direct, la substitution de on à un pronom personnel déterminé (je, tu, il, etc.) s'explique par des raisons affectives : discrétion, mépris, etc. On introduit alors une distance entre le locuteur et autrui : Que vent on chaiens ? (« Que vend-on ici ? », Jeu de saint Nicolas, v. 256).

2o Dans le récit, on est devenu, dès le XIIe siècle, un pronom indéfini. Mais il garde quelques traces de sa valeur primitive.

- Dans les anciens textes où il s'écrit encore hom et où il peut précéder un relatif, on assiste au glissement du substantif hom vers l'emploi pronominal : Hom ki la vait repairer ne s'en poet (« L'homme qui va là-bas ne va pas en revenir », Roland, v. 293).

- Même devenu pronom, on peut toujours être précédé de l'article : L'en ne doit pas mectre sa faulx en autruy blé (« On ne doit pas mettre sa faux dans le blé d'autrui », Proverbes, 1497).

Plusiors (qui apparaît aussi sous la forme pluisors, ou plusors) est le pronom-déterminant marquant la pluralité. Lorsqu'il est précédé de l'article défini, il signifie « la plupart » : Mult s'esmerveillent li plusur (« La plupart des gens sont fort surpris », Bisclavret, v. 204).

Quel que et quel qu(e) onques sont à l'origine des locutions conjonctives introduisant une relative généralisante à valeur adversative (par rapport à la proposition principale) comme qui que, que que, etc. Telle est leur valeur classique en ancien français, aux XIIe et XIIIe siècles. À partir du XIIe siècle, quelque commence à s'employer comme déterminant dans certaines locutions figées comme a quelqu'enui et surtout a quelque peine. Mais en pareil cas quelque ne marque nullement l'indétermination comme en français moderne. Il a une valeur adversative par rapport à la proposition principale : a quelque peine signifie « non sans peine, bien difficilement, avec beaucoup de peine » : A quelque poinne se dreça (« Il se releva très difficilement », Erec, v. 3036) ; Si li a dit a quelque painne (« Elle lui a dit non sans peine », Cligés, v. 4260) ; Quelconques robes que il aient (« Quels que soient les vêtements qu'ils portent », Roman de la Rose, v. 11049).

Rien, issu du latin rem, possède étymologiquement une valeur positive. 1o Rien s'emploie couramment comme substantif au sens de « chose » ou « créature » : Tute rien turne en declin, / Tut chiet, tut moert, tut trait a fin : / Tur funt, mur chiet, rose flaistrist, / Cheval trebuche, drap viescist, / Huem moert, fer use, fust purrist, / Tute rien faite od mein perist (« Toute chose connaît le déclin, tout tombe, tout meurt, tout a une fin : la tour s'écroule, le mur tombe, la rose se fane, le cheval trébuche, l'étoffe s'use, l'homme meurt, le fer s'altère, le bois pourrit. Toute chose faite avec la main est vouée à la mort » Rou, III, v. 131). 2o Rien prend très tôt la valeur indéterminée de « quelque chose ». Dans les phrases négatives, il prolonge et renforce la négation ne au sens « de rien, en rien ». C'est la présence de la négation ne qui donne à rien un sens négatif : li reis rien ne lui donna (« le roi ne lui donna rien », Marie de France, Lanval, v. 32). 3o Dans tout contexte dubitatif ou de couleur négative (interrogatives, hypothétiques, comparatives, subordonnées dépendant d'une principale négative, propositions introduites par ainz que ou sans, etc.), en l'absence de la négation ne, rien garde la valeur positive de « quelque chose » : Seneschax, savez an vos rien ? (« Sénéchal, savez-vous quelque chose à ce sujet ? », Erec, v. 1114) ; Mes ainz que de lui rien vos die (« Mais avant que je vous dise quelque chose à son sujet », Cligés, v. 11).

Tant s'emploie en ancien français comme déterminant (issu de tantus) ou comme adverbe (issu de tantum). On notera :

- que tant déterminant s'emploie aussi bien devant un substantif singulier (à valeur collective) que devant un substantif pluriel : Tant baron voit et tante beste (« Il voit tant de barons et tant de bêtes », Renart, v. 1565) ;

- que tant adverbe est suivi ou non de la préposition de : Tant i avra de besanz esmerez (« Il y aura tant de besants d'or fin », Roland, v. 132).

Tel est beaucoup plus fréquent en ancien français qu'en français moderne. 1o Il marque la ressemblance et fait référence à une réalité explicitement ou implicitement mentionnée, au sens de « comme moi, toi, lui, etc. » ou « comme cela ». Les composés autel et autretel ont également cette valeur comparative. Aux XIIe et XIIIe siècles, il n'y a généralement pas d'article indéfini devant tel : Mult grant mal funt et cil duc e cil cunte / A lur seignur, ki tel cunseill li dunent (« Ils font grand mal à leur seigneur, ces ducs et ces comtes qui le conseillent ainsi », Roland, v. 378). 2o Tel fait référence à ce qui suit et marque l'intensité. Il est normalement suivi d'une consécutive introduite par qui ou par que. Mais parfois la conséquence se trouve juxtaposée, en parataxe : Jo ai tel gent, plus bele ne verreiz (« J'ai une telle armée que jamais vous n'en verrez de plus belle », Roland, v. 564). 3o Tel par affaiblissement cesse de marquer l'intensité et prend une valeur indéterminée :

- au singulier, tel est fréquent, notamment dans les groupes tels... qui : Telz cuide estre touz sains qui est a la mort (« Tel se croit en parfaite santé qui est tout près de la mort », Proverbes, 2344) ;

- au pluriel, tel se rencontre assez souvent dans le syntagme tels i a ou de tels i a qui signifie « il y a des gens », « certains ». En ancien français tels i a équivaut souvent à un pronom indéfini comme le montrent l'ordre des mots, l'absence fréquente du relatif qui et parfois l'emploi d'une préposition devant tels : Si ot de tex cui molt greva (« Il y eut des gens à qui cela déplut beaucoup », Yvain, v. 44).

Tout est à la fois pronom-déterminant et adverbe en ancien français. 1o En tant que déterminant, devant un nom singulier tout a une valeur distributive au sens de « chaque » ou marque l'expression globale d'un ensemble au sens de « tout entier ». Devant un nom pluriel, il s'applique à des choses qui se dénombrent et indiquent la totalité : Toute parole ne fait à croire (« Toute parole ne mérite pas d'être crue », Proverbes, v. 2389) ; Tutes choses unt lour seson (« Toutes les choses ont leur temps », Proverbes, 2395). 2o En tant qu'adverbe, tout (et son composé trestout) peut s'employer devant un verbe, un adverbe, un adjectif (y compris au superlatif) ou un substantif. L'adverbe n'étant pas nettement distingué du déterminant, tout adverbe est tantôt invariable, tantôt variable. Il est généralement invariable devant un verbe ou un adverbe, variable devant un adjectif ou un substantif : Li dux de Venise... fu toz armez (« Le doge de Venis était tout armé », Villehardouin, 173) ; Toz si armez comme il estoit (« Tout armé comme il était », Première Continuation de Perceval, T, v. 10567) ; Tel fois chante li jouglere / Ke c'est tout li plus dolans (« Parfois le jongleur chante, alors que c'est le plus triste des hommes », Guillaume le Vinier, VI, 1) ; La damoisele s'en vet toute seule et tote esgaree vets l'Aitre Perilleus (« La jeune fille s'en toute seule et tout inquiète vers le Cimetière Périlleux », Perlesvaus, 5057) ; Lessez gesir les morz tut issi cun il sunt (« Laissez les lorts étendus tout comme ils sont », Roland, v. 2435) ; Et li chevalier... saillent en la mer... tuit armez (« Et les chevaliers sautent dans la mer tout armés », Villehardouin, 156).

Les pronoms personnels en ancien français ont un statut particulier du fait que l'habitude rythmique de la langue fait constamment débuter une phrase par un élément tonique[17]. Le pronom personnel s'y trouve donc difficilement. Quelques exceptions existent, et se multiplient à mesure que la syntaxe médiévale évolue vers la syntaxe moderne. Afin d'éviter la présence de formes atones en tête de phrase, on utilise des adverbes toniques comme si, atant, adont : « alors », or : « maintenant, donc », car : « donc » (avec valeur d'insistance), etc. : Or me dites... (« Dites-moi donc », Laurin, v. 10105) ; Car le me di (« Dis-le-moi donc », Huon de Bordeaux, v. 3565).

Le sujet peut être inversé ou omis. Quand le régime direct ou indirect se trouve en tête de phrase, le sujet nominal est placé après le verbe. Cette postposition du sujet ou, comme on dit communément, cette inversion du sujet est un trait fondamental de la syntaxe médiévale. La présence en tête de phrase d'un complément direct ou indirect, d'un complément circonstanciel, d'un adverbe entraîne « l'inversion du sujet ». Lorsque le sujet est un sujet un pronom personnel, il est souvent omis : Bien fu armez Guillelmes (« Guillaume était bien armé », Prise d'Orange, v. 987) ; Aprés mangier se departirent (« Ils se séparèrent après le repas », Perceval, v. 1923).

L'ordre des mots est en principe, comme en français moderne, sujet, verbe, complément. Néanmoins les séquences suivantes se présentent en ancien français :

1o L'ordre SUJET-VERBE-COMPLEMENT DIRECT, devenu le type habituel en français moderne, est déjà répandu en ancien français surtout dans les textes en prose. Il apparaît principalement dans les propositions subordonnées. Mais la tendance visant à s'exprimer l'agent avant l'action ne l'emportera définitivement qu'en moyen français : Artus enora toz les suens (« Arthur honora tous les siens », Brut éd. Pelan, 1653) ; Et quant li marchis oï le cri (« Et quand le marquis entendit le cri d'alarme », Villehardouin, 498).

2o L'ordre COMPLEMENT DIRECT-VERBE-SUJET (avec omission du sujet lorsqu'il s'agit d'un pronom personnel) est fréquent en ancien français, surtout dans les textes en vers, notamment dans les propositions principales : Ses homes fist Artus armer (« Arthur fit armer ses hommes », Brut, éd. Pelan, v. 3749) ; L'ariere garde faisoit la masnie Tyerri de Los (« Les hommes de Thierry de Loos constituaient l'arrière-garde », Villehardouin, v. 407).

3o L'ordre COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL ou ADVERBIAL-VERBE-SUJET-COMPLEMENT DIRECT est fréquent en ancien français, en vers comme en prose : Mes a la fois vaint amors jugement (« Mais parfois l'amour l'emporte sur la lucidité », G. le Vinier, XXVIII, 3) ; Trois jorz devant l'assemblee apela Lancelos son escuier (« Trois jours avant la réunion, Lancelot appela son écuyer », Mort Artu, 64, 7).

4o L'ordre SUJET-COMPLEMENT DIRECT-VERBE est moins répandu. Il se rencontre surtout dans les propositions relatives : Dix... qui les amans ainme (« Dieu qui aime les amants », Aucassin, 26, 11) ; Messire Yvains l'espee trait (« Monseigneur Yvain tire l'épée », Yvain, v. 4200).

Les diverses séquences mentionnées ci-dessus montrent qu'en ancien français le verbe occupe dans la phrase une place médiane[18]. Exception faite des phrases impératives ou interrogatives qui commencent souvent par le verbe, dans les phrases énonciatives le verbe se trouve habituellement en deuxième position, soit à la suite du sujet, soit à la suite d'un adverbe ou d'un complément : Dis blanches mules fist amener Marsiles (« Marsile fit amener dix mules blanches », Roland, v. 89) ; Adont vint li sires de Malpertuis au seigneur de Gorre (« Alors le seigneur de Maupertuis s'avança vers le seigneur de Gorre », Laurin, 1860).

Pour les pronoms personnels, il convient de distinguer les formes toniques et les formes atones[19].

a) Les pronoms personnels ont une syntaxe très différente selon qu'ils appartiennent à la série atone ou à la série tonique. Les formes atones, qu'elles soient enclitiques ou proclitiques, ne peuvent se séparer du verbe. Généralement, elles précèdent le verbe. Elles ne sauraient ni commencer une phrase ni être coordonnées. Elles n'ont aucune expressivité stylistique. Les formes toniques, par contre, ont la même autonomie que le substantif. Elles s'emploient après préposition. Elles peuvent échapper à l'attraction du verbe. Elles peuvent même commencer une phrase devant les verbes impersonnels à sujet non exprimé.

b) Les formes toniques sont les suivantes : moi, toi, soi (mi, ti, si en picard), lui (masculin), li (féminin), eus, eles. Les formes atones sont les suivantes : me, te, se, le, la, li (masculin et féminin), les, ainsi que les adverbes en et i. On notera que certaines formes sont à la fois toniques et atones. Il en va ainsi au singulier du féminin li, au pluriel des pronoms nos, vos, lor : Uns chevaliers molt avenanz / Que lor a comancié un conte... (« Un chevalier fort agréable qui a commencé de leur raconter une histoire », Yvain, v. 58) ; Hanstes bessiees, se fierent entre lor (« Lances baissées, ils se précipitent au milieu d'eux », Mort Aymeri, v. 1241) ; Entr'aus pansent de lour deduire (« Elles pensent toutes deux à prendre du bon temps », Ysopet de Lyon, XII, 51).

Dans les groupes de mots, le dernier élément d'un groupe rythmique est normalement frappé d'un accent en ancien français.

a) Le pronom personnel se trouve à la forme atone lorsqu'il est à l'intérieur d'un groupe rythmique, à la forme tonique lorsqu'il est à la fin d'un groupe rythmique : Or me di donc... (« Dis-moi donc », Cligés, v. 694) ; Lesse m'an pes (« Laisse-moi tranquille », Yvain, v. 1649) ; Di moi quel part tu viax aler (« Dis-moi de quel côté tu veux aller », Erec, v. 2696).

b) S'il arrive qu'une forme atone doive être placée à la fin d'un groupe de mots - c'est le cas pour le pronom de la troisième personne et parfois pour les adverbes atones en et i -, elle reçoit alors un accent rythmique. Ainsi, les formes atones le, la, li, les se trouvent fréquemment dans le décasyllabe (coupé 4 + 6) à la quatrième syllabe, c'est-à-dire à une place marquée d'un accent : Adobez-le a lei de chevalier (« Donnez-lui des armes de chevalier », « Couronnement de Louis », v. 1646) ; Baptisez la, pur quei Deus en ait l'anme (« Baptisez-la, pour que Dieu ait son âme », Roland, v. 3981) ; Creanta li voiant maint chevalier (« Il lui promit en présence de maints chevaliers », Narbonnais, v. 5678) ; Tornons nos ent (« Partons d'ici », Raoul de Cambrai, v. 3962) ; Sire, por Deu, acordez m'i (« Seigneur, au nom de Dieu, réconciliez-moi avec lui », Béroul, v. 517).

Les formes atones sont habituellement placées avant le verbe[20] :

1o Dans les phrases affirmatives : Formant me grieve (« Je suis fort ennuyé », Cligés, v. 3936) ; 2o, dans les phrases à l'impératif précédées d'une négation ou d'un adverbe : Ne t'en caut (« Ne t'en soucie », Jeu de la Feuillée, v. 273) ; Car m'eslisez un baron de ma marche (« Désignez-moi donc un baron de mon empire », Roland, v. 275) ; Or vous souffrés (« Patientez donc », Le Garçon et l'Aveugle, v. 195) ; Va, si te pent a une hart ! (« Va, pends-toi à une corde ! », Contregengle, v. 166).

2o Dans les phrases énonciatives où il y a inversion ou bien ellipse du sujet et dans les phrases impératives qui ne débutent pas par un adverbe, les formes atones de pronom de la troisième personne (le, la, les, li) peuvent être placées après le verbe. En effet, on ne veut ni mettre l'atone en tête de phrase ni employer une forme tonique après le verbe, car dans ce dernier cas les formes directes et indirectes de la série atone auraient été confondues dans l'unique forme de la série tonique (par exemple, le et li masculins atones seraient devenus lui sous une forme tonique) et la clarté en aurait souffert. Cette situation est propre à la troisième personne non réfléchie, car aux deux premières personnes et à la troisième personne réfléchie le régime direct et le régime indirect sont confondus dans une forme unique (me, te, se pour la série atone, moi, toi, soi pour la série tonique) : Diseient li : Sire, rendez le nus (« Ils lui disaient : Seigneur, rendez-le nous », Roland, v. 2560) ; Ot le Guillelmes (« Guillaume l'entend », Couronnement de Louis, v. 1403).

Les formes toniques des pronoms personnels peuvent se séparer du verbe et possèdent une autonomie qui fait défaut aux formes atones[21]. Elles s'emploient après préposition : Rameneiz o moi (« Restez avec moi », Florimont, v. 255). Elles s'emploient de façon absolue : Il s'est atornez por movoir, / Soi tierz de compaignons sans plus (« Il s'est préparé à partir avec deux compagnons, sans plus », Marie de France, Lai de l'Ombre, v. 212).

Les formes toniques peuvent se trouver directement après le verbe :

1o Pour souligner une opposition : il m'ama et je haï lui (« Il m'aimait ; lui, je le haïssais », Perceval, v. 8935).

2o Pour mettre en relief le pronom : Diex beneïe toi ! (« Que Dieu te bénisse », Perceval, v. 1364).

3o Lorsque le pronom est coordonné à un autre pronom ou à un substantif. Les formes atones n'ayant pas assez de corps pour pouvoir être coordonnées, on utilise toujours des formes toniques : Il porta a terre et lui et le cheval (« Il abattit cavalier et cheval », Mort Artu, 18, 4).

4o Dans les phrases énonciatives, qu'il y ait ou non ellipse du sujet, pour les pronoms de première et deuxième personne (moi, toi) et pour le réfléchi (soi) : Et poise moi (« Il m'est pénible », Béroul, 2179).

5° Après l'impératif, pour les pronoms de la première et seconde personne : Gis teis en peis, si te repose (« Reste couché tranquillement, repose-toi », Rou, III, v. 308).

6° Après l'infinitif ou la forme en -ant, pour les pronoms de la première et deuxième personne ainsi que pour le réfléchi de la troisième personne. Cette postposition n'est pas très fréquente, mais n'a pas, semble-t-il, de valeur expressive : Il n'a pooir de lever soi (« Il n'a pas la force de se relever », Queste del Saint Graal, 152, 23).

Les formes toniques peuvent se trouver aussi avant le verbe :

1o Parfois pour des raisons de mise en relief : Et moi doit ele ami clamer ? (« Doit-elle me donner à moi le nom d'ami ? », Yvain, v. 1454).

2o Devant un verbe impersonnel sans sujet exprimé, pour éviter qu'un pronom atone se trouvera en tête de phrase : se toi plest (« si cela te plaît », Escoufle, v. 2463).

3o Devant un infinitif ou une forme en -ant, la règle est de placer une forme tonique. Lorsqu'une préposition introduit l'infinitif ou la forme en -ant, le pronom se met à la forme tonique entre la préposition et la forme nominale du verbe, bien qu'il soit complément du verbe, et non de la préposition : Je ne vuel pas encore morir / Ne moi de tot perir (« Je ne veux pas mourir encore et périr définitivement », Béroul, 167) ; Quant Syrrus le vit, si fist samblant de lui mengier et devourer (« Quand Syrus le vit, il fit mine de le manger et de le dévorer », Laurin, v. 4036) ; Et aloit a potences souz ses esseles et aucunes foiz en soi trainant as mains et as naches (« Elle avançait avec des béquilles sous les aisselles, et parfois en se traînant avec les mains et les fesses », G. de Saint-Pathus, Miracles de saint Louis, 35, 13).

Les pronoms régimes de l'ancien français sont souvent confondus entre eux[22].

1o Ils confondent souvent lui et li :

a) En raison de la réduction du son [wi] à [i], on trouve parfois dans les manuscrits du XIIIe siècle li au lieu de lui : Je ne desir nul home fors que li (« Je ne désire personne d'autre que lui », Aymeri de Narbonne, v. 2493).

b) En raison de la tendance à remodeler la série du féminin sur celle du masculin, on trouve parfois dans les manuscrits du XIIIe siècle lui employé comme pronom féminin à la place de li : Jehans est venu dusk'a lui... / Et ele li respont (« Jean est venu jusqu'à elle... Et elle lui répond... », Jehan et Blonde, v. 863).

2o Les pronoms réfléchis sont souvent confondus avec les pronoms anaphoriques :

a) Emploi du pronom réfléchi soi en ancien français :

- Alors qu'en français moderne le pronom soi renvoie à un sujet indéterminé et s'emploie surtout derrière préposition, en ancien français le pronom soi peut faire référence également à un sujet déterminé et même renvoyer à un sujet pluriel : Garde triers soi (« Il regarde derrière lui », Roman de Thèbes, v. 4898).

- Parfois le réfléchi soi s'emploie à la place de l'anaphorique : dans une subordonnée pour renvoyer au sujet de la principale, dans une principale à un nom qui n'est pas le sujet : el demenot grant tristor / De son ami que ele voit / Qui pres de soi combatre doit (« Elle montrait une grande douleur pour son ami qu'elle voit sur le point de combattre pour elle », Eneas, v. 9314) ; Carados vint devant soi (« Carados vint devant lui », Première Continuation de Perceval, T, v. 8149).

b) Les pronoms toniques non réfléchis lui, li, eus, eles s'emploient fréquemment en ancien français à la place du réfléchi soi. Dans ce cas, seul le contexte suggère que le sujet et l'objet ne font qu'un : Olivier sent qu'il est a mort nasfret. / De lui venger ja mais ne li ert sez (« Olivier sent qu'il est mortellement blessé. Il ne sera jamais rassasié de se venger », Roland, v. 1965) ; C'est folie de lui vanter (« C'est une folie de se vanter », Comte de Poitiers, v. 403).

Le pronom neutre le s'emploie en ancien français :

1o Pour reprendre une idée ou un mot précédemment énoncés : Molt le cuida avoir dit bas (« Elle crut l'avoir dit à voix basse », Lancelot, v. 212).

2o Pour renvoyer à une idée implicite (action, situation, etc.) qui n'a pas été énoncée en toutes lettres antérieurement. Le pronom le se trouve surtout avec des verbes comme faire, laissier, etc. : A icest mot l'unt Francs recumencet (« Les Francs à ces mots ont recommencé le combat », Roland, v. 1677).

3o Pour annoncer une proposition subséquente : Il nel pooient croire que ce soit voirs (« Ils ne pouvaient croire que ce fût vrai », Villehardouin, 175).

Certains pronoms atones s'abrègent et prennent appui sur le mot qui les précède : c'est le phénomène de l’enclise.

1o L'enclise de me, te, se est rare. Elle se trouve seulement dans les plus anciens textes et sort d'usage au milieu du XIIe siècle. Les pronoms enclitiques s'appuient sur la négation ne, l'adverbe si, la conjonction se, les pronoms je, tu, ele, les relatifs-interrogatifs qui et que : Nem fesis mal (« Tu ne m'as pas fait de mal », Roland, v. 2029) ; Sem creïsez, venuz i fust mi sire (« Si vous m'aviez cru, mon seigneur serait revenu », Roland, v. 1728) ; Net coneümes (« Nous ne t'avons pas reconnu », Vie d'Alexis, v. 72).

2o L'enclise de le ou les est beaucoup plus répandue et dure jusqu'à la fin de l'ancien français. Ces pronoms prennent particulièrement appui sur je, ne, si ou se, qui ou que. Les formes contractées jel (= je le), jes (= je les), nel (= ne le), nes (= ne les), sel (= se les ou si les) sont fréquentes. Il est plus rare de trouver quil (= qui les), quel (= que le), ques (= que les ou qui les). On notera dans les textes en prose du XIIIe siècle les exemples d'enclise diminuent. Ils disparaissent en moyen français. On remarquera qu'en picard (où le pronom féminin la apparaît sous la forme le) l'enclise affecte également le pronom féminin le : Jel baiserai (« Je l'embrasserai », Guillaume le Vinier, V, 35) ; Mais prendés cele dame (« Mais prenez cette dame, descendez-la de sa monture », Aiol, v. 6623). Celle-ci s'est maintenue jusqu'à nos jours en wallon comme dans djel, nel, mel etc.

L'élision des pronoms atones me, te, se, le (ainsi que du pronom sujet je) est normale en ancien français. L'hiatus reste exceptionnel et tient surtout à des raisons métriques. On remarquera les faits suivants :

1o La forme atone li (masculin et féminin) s'élide seulement devant l'adverbe en. Mais c'est un phénomène très répandu : Si l'en surent bon gret (« Ils lui en surent beaucoup de gré », Alexis, v. 6, c).

2o Ce ne sont pas les formes toniques moi, toi, soi qui s'élident après le verbe devant en et i, mais les formes atones me, te, se, comme il est naturel à l'intérieur d'un groupe de mots : Vait s'en Yseut (« Yseut s'en va », Béroul, v. 129).

L'ordre respectif et la coordination des pronoms régimes suivent des règles spécifiques. Le régime direct en ancien français précède toujours le régime indirect, car ce dernier a moins d'importance et peut-être moins de mobilité.

1o Lorsque le régime direct et le régime indirect sont tous deux des pronoms de la troisième personne, cet ordre de succession reste masqué car le régime direct est normalement omis. On dit simplement li ou lor, au lieu de dire le li, la li, les li, la lor, les lor : Li empereres li otroia (« L'empereur le lui accorda », Villehardouin, 265).

2o Lorsque le régime direct est de la troisième personne et le régime indirect de la première ou de la deuxième personne, on voit clairement qu'en ancien français le régime direct précède le régime indirect. Le pronom de la troisième personne vient en tête, et l'on trouve les séquences le me, le te, le nous, les me, les te, etc. : Si vos le me donez (« Si vous me le donnez », Renart, v. 1509).

3o Lorsque deux membres de phrases sont coordonnés, le pronom régime n'est pas répété ordinairement dans le deuxième membre, même s'il n'est pas au même cas que dans le premier membre : Nus le puet conforter / Ne nul bon consel doner (« Personne ne peut le réconforter et lui donner de bons conseils », Aucassin, 7, 4).

Les adverbes pronominaux EN et I sont des formes atones.

1o Etant des formes faibles, ils ne peuvent se trouver ni en tête d'une phrase à l'impératif ni en tête d'une interrogative. Ils ne peuvent précéder immédiatement un infinitif puisque la forme nominale du verbe requiert devant elle une forme tonique, mais ils se trouvent placés derrière l'infinitif : Il li dona congié d'aler s'en (« Il lui donna la permission de partir », Queste del Saint Graal, 46, 15) ; Je n'avroie le corage de metre i main (« Je n'aurais pas le courage d'y mettre la main », Ibid., 5, 28) ; Savez en vos rien ? (« Savez-vous quelque chose à ce sujet ? », Erec, v. 1114).

2o L'ordre respectif de succession des adverbes en et i est le suivant en ancien français : l'adverbe en précède toujours l'adverbe i. Cette séquence reste en usage jusqu'à la fin du Moyen Âge : .XXX. en a i ad (« Il y en a trente », Roland, v. 3958).

L'adverbe en, issu du latin inde, est passé du sens local « de là » au sens anaphorique « de lui, d'elle, d'eux, de cela ». Il renvoie fréquemment à une personne. D'une manière générale, en rappelle ou annonce tout régime introduit par la préposition de, qu'il s'agisse d'un complément d'origine, de cause de moyen, d'un partitif ou d'un complément déterminatif. L'emploi de en est donc fort étendu en ancien français.

On notera particulièrement les emplois suivants :

1o En peut être complément du comparatif, puisque le complément du comparatif peut être introduit par la préposition de : N'en ad meillor en tere ne suz cel (« Il n'y a pas de meilleur que lui sur la terre ni sous le ciel », Roland, v. 1674).

2o En peut marquer la cause ou le moyen : Tantes batailles en camp en ai vencues (« J'ai gagné tant de batailles avec vous », Roland, v. 2306).

3o En a fréquemment le sens de à la suite de cela, en raison de cela : Li empereres en tint sun chef embrunc (« Là-dessus, l'empereur tint la tête baissée », Roland, v. 771).

4o En s'emploie devant certains verbes, notamment de mouvement (aler, corir, torner, etc.), d'affirmation (apeler, escrier, araisnier, etc.) ou de perception (regarder, entendre, etc.), d'une manière qui nous semble explétive. En fait, en a une valeur d'aspect plus ou moins nette et marque le caractère perfectif (action délimitée par un terme ou orientée vers un aboutissement) ou inchoatif du procès : Et l'apostoiles l'en prist a arasnier (« Et le pape se mit à lui parler », Couronnement de Louis, v. 344).

5° En s'emploie parfois par pléonasme, soit pour rappeler un fait déjà exprimé, soit pour énoncer un fait dont il va être question : Del vin e del claret asez nus en donastes (« De vin et de clairet, vous nous en avez beaucoup donné », Le Pèlerinage de Charlemagne, v. 653). L'adverbe i, conformément à son étymologie (ibi), a une valeur locale. Mais il équivaut aussi à « à lui, à elle, à eux, à cela ». Il renvoie souvent à des personnes. Il fait également allusion à des circonstances au sens de « en la circonstance », tout particulièrement devant un grand nombre de verbes de mouvement, d'action, comme ferir, etc. : Paien i bassent lur chefs (« Alors les païens baissent la tête », Roland, v. 3273) ; Se Franchoiz le calengent, nos nos y combatron (« Si les Français le mettent en dispute [par les armes], nous combattrons contre eux », Rou, II, v. 487).

Les pronoms sujets apparaissent parfois sous forme raccourcie[23] :

1o Le pronom il se réduit parfois à i devant consonne par suite d'un relâchement de l'articulation de la liquide en position implosive. Le même phénomène se produit encore aujourd'hui dans la langue parlée : I mist la main a son coutel (« Il mit la main à son couteau », Renart, v. 3687) ; Lors dit qu'i fait mavés atendre / Ileuc (« Alors il dit qu'il est mauvais d'attendre là », Renart, v. 3312).

2o Au féminin singulier, la forme raccourcie el est assez répandue devant consonne dans beaucoup de textes poétiques. On a généralisé devant consonne la forme monosyllabique qui apparaît naturellement devant voyelle où il y a élision de ele. Mais surtout le pronom ele est devenu el pour des raisons de parallélisme avec il : El li respunt (« Elle lui répond », Marie de France, Guigemar, v. 337).

Le pronom sujet est souvent omis au XIIe siècle : les désinences verbales en effet indiquent clairement la personne, même à l'oral, ils ne sont donc pas indispensables. On remarquera que :

1o Dans les textes en vers, tout au long du XIIe siècle, l'omission du sujet est fréquente, notamment dans les principales qui débutent par un complément tonique : Blanc ai le chief (« J'ai la tête blanche », Alexis, v. 82).

2o Devant les verbes impersonnels, l'omission du pronom il est courante. Ainsi au sens de « il y a » on trouve habituellement i a ou bien le simple a : Bien a quatre anz que ge vos aim (« Il y a bien quatre ans que je vous aime », Segretain moine, v. 131).

On assiste néanmoins à une expansion de l'expression du pronom sujet dès les plus anciens textes, se poursuivant tout au long de la période médiévale.

1o Il s'emploie parfois pour des raisons d'insistance et de mise en relief, notamment dans les antithèses : E jo, dolente, cum par fui avoglie ! (« Et moi, malheureuse, comme j'ai été aveuglée ! », Alexis, v. 87, d) ; Tu ne sez dire nul bon mot / Dont tu puisses en pris monter ; / Mais ge sai aussi bien conter / Et en roumanz et en latin (« Toi, tu ne sais rien dire qui puisse te mettre en valeur. Moi, je sais aussi bien raconter une histoire en français qu'en latin », Deus bordeors ribaux, v. 56).

2o Dès le XIIe siècle, le pronom sujet est employé sans aucune valeur expressive :

- pour éviter qu'un pronom atone ou qu'une forme verbale se trouve en tête de phrase : Mais il me mandet que en France m'en alge (« Mais il me demande de m'en aller en France », Roland, v. 187) ;

- pour marquer une corrélation : Ki mult est las il se dort cuntre tere (« Qui est bien las s'endort à même la terre », Roland, v. 2494) ;

- dans les incises, où la citation précédente entraîne l'inversion du sujet, alors que le sujet est omis dans les formules du type ce dit parce qu'elles forment un groupe rythmique où l'accent tombe normalement sur la finale, il est exprimé dans les tours du type dist il, fait il, fait se il, car le verbe monosyllabique, suivi ou non du pronom atone se, ne saurait former un groupe rythmique suffisant à lui seul : Dites moi, fet il, la querele (« Dites-moi, fait-il, le motif », Lancelot, v. 480) ;

- en cas de changement de sujet d'une proposition à l'autre dans le récit, le changement est parfois suggéré par un vague il : Turnus ot la novele oïe ; / L'endemain sot par une espie / Que issuz s'en est Eneas, / A Montauban n'estoit il pas. / Il fut molt liez quant il l'oï / Mais il ne sot noiant de fi / Quel part il an estoit alez (« Turnus l'avait appris ; le lendemain, il avait su par un espion qu'Enée était parti : il n'était plus à Montauban. Turnus fut ravi de l'apprendre, mais il ne savait absolument pas de quel côté l'autre s'en était allé », Eneas, v. 4825) ;

- dans les propositions où se trouve un verbe substitut (faire, avoir, estre) précédé de si ou non, lorsque la proposition marque la conformité avec l'affirmation antérieure, le pronom sujet est généralement exprimé. En revanche, le sujet est généralement omis lorsque la proposition s'oppose à ce qui précède : Or vos soviegne que vos me devez un guerredun. Et il dit que si fera il. (« Souvenez-vous que vous me devez une récompense. Et il répond qu'il la lui donnera », Queste del Saint Graal, 92, 11) ; Mors n'est il encore pas. - Si est. (« Il n'est pas encore mort. - Mais si. », Chevalier aux deux épées, v. 3615) ;

- dans les textes en prose du XIIIe siècle, le pronom sujet se répand même lorsqu'il n'est pas indispensable au sens : Li vaslés fu molt esmaris quant il oï ches noveles... Si prent il s'espee, si le met il sous son surcot, se s'en ist il hors de le maison, si vient li devant le balliu (« Le jeune homme fut tout interdit quand il entendit ces nouvelles. Il prend son épée, il la met sous son surcot, il sort de la maison, il vient devant le bailli », Robert de Clari, 21, 80).

Le pronom sujet s'emploie parfois de façon particulière, en ancien français.