Gauche plurielle

Majorité plurielle

| Gauche plurielle | |

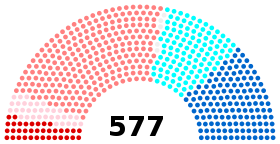

L’Assemblée nationale élue en . | |

| Élections concernées par l'alliance | Élections législatives de 1997 Élections cantonales de 1998 Élections régionales de 1998 Élections municipales de 2001 |

|---|---|

| Organisations politiques concernées | Parti socialiste, Parti communiste français, Parti radical de gauche, Mouvement des citoyens, Les Verts |

| Présidents à l'Assemblée nationale | Jean-Marc Ayrault Alain Bocquet Michel Crépeau Roger-Gérard Schwartzenberg Bernard Charles |

| Présidents au Sénat | Claude Estier Hélène Luc Nicole Borvo Cohen-Seat |

| Représentation à l'Assemblée nationale | 319 / 577 |

| Représentation au Sénat | 115 / 321 |

| Idéologie | Socialisme Social-démocratie Écologisme Féminisme Communisme |

| Couleurs | Rose, rouge, vert |

| modifier |

|

Gauche plurielle est le nom donné à l'alliance de partis de la gauche française de 1997 à 2002, durant la troisième cohabitation et la XIe législature de la Cinquième République. Elle comportait le Parti communiste français, le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, le Mouvement des citoyens et Les Verts.

Imaginée en quelques semaines à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République, Jacques Chirac, l'alliance remporte les élections législatives de 1997, ouvrant la voie à une cohabitation.

Après la nomination du socialiste Lionel Jospin comme Premier ministre, la gauche plurielle devient la majorité plurielle, en tant que nouvelle majorité parlementaire soutenant le gouvernement de coalition Lionel Jospin.

Accord modifier

Volet électoral modifier

L'alliance, dont Jean-Christophe Cambadélis a été le théoricien[1], applique lors des élections législatives de 1997, un accord électoral consistant pour ses membres à soutenir le candidat sortant d'une formation de la future « majorité plurielle » dès le premier tour.

Lorsque le siège est occupé par un élu de droite, et que les partis ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un candidat unique, le candidat le mieux placé au premier tour est soutenu par les autres formations au second. Le Parti socialiste réserve un certain nombre de circonscriptions législatives aux Verts afin de leur permettre d'avoir des élus à l'Assemblée nationale[2]. Les Verts avaient néanmoins fait savoir publiquement qu'ils ne soutiendraient pas des élus mis en examen.

La gauche plurielle remporte les élections législatives de 1997, avec 319 sièges de députés à l'Assemblée nationale.

| Parti | Députés élus | ||

|---|---|---|---|

| Nombre | Groupe | ||

| Parti socialiste | 242 | SOC | |

| Parti communiste français | 36 | COM | |

| Parti radical de gauche | 13 | RCV | |

| Mouvement des citoyens | 7 | ||

| Les Verts | 6 | ||

| Divers gauche | 15[a] | App. SOC App. RCV | |

| Total | 319 | ||

Volet politique modifier

Le programme politique est fortement influencé par les grèves de novembre- et les thématiques de la campagne présidentielle de Lionel Jospin. Il comporte trois aspects principaux centrés sur la lutte contre le chômage : la réduction négociée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures sans pertes de salaire[2] ; la relance de l'emploi des jeunes avec un plan emplois-jeunes de 700 000 contrats dans le secteur public ou parapublic ; le refus de signer le traité d'Amsterdam, le pacte de stabilité qui fonde l'euro, tant que les négociations sur un traité social européen ne sont pas engagées.

Exercice du pouvoir modifier

Lionel Jospin est nommé Premier ministre par Jacques Chirac le , inaugurant la troisième cohabitation.

Son gouvernement comprend, sur vingt-six membres (Premier ministre exclu), dix-huit membres du Parti socialiste[b], trois membres du Parti communiste français[c],[4], trois membres du Parti radical de gauche[d], un membre du Mouvement des citoyens[e] et une membre des Verts[f],[5].

Réalisations modifier

Entre 1997 et 2002, le gouvernement Lionel Jospin instaure des emplois-jeunes et crée la prime pour l'emploi[6],[7], décide la réduction du temps de travail à 35 heures[6] et opère plusieurs privatisations ou ouverture de capital (France Télécom, Gan, Thomson Multimédia, Crédit industriel et commercial (CIC), CNP Assurances, Crédit lyonnais, Air France, Eramet)[7].

Au niveau social sont créées la couverture maladie universelle (CMU), l'aide médicale d'État (AME) et l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Le gouvernement instaure le pacte civil de solidarité (PaCS) et le congé de paternité[8], et fait adopter la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) imposant un quota de 20 % de logements sociaux par commune.

Des lois sur le recyclage des déchets sont également votées, créant notamment l’éphémère « poubelle bleue ».

Les fonds spéciaux utilisés par l'Élysée sont supprimés et le traité d'Amsterdam est ratifié en 1998[9].

Limites modifier

Fondamentalement, la gauche plurielle n'est pas une tentative de synthèse à gauche ni même d'intégration à la pensée de gauche des idées des écologistes [réf. nécessaire] : l'accord est essentiellement électoral[réf. nécessaire]. Confronté à l'exercice du pouvoir, la majorité plurielle a ainsi tendance à se répartir les rôles : l'écologie aux Verts, le social aux communistes, la gestion aux socialistes[réf. nécessaire].

Le pluralisme implique également que nul ne renonce à ses spécificités ni à la critique de ses partenaires, parfois au mépris de la solidarité ministérielle[réf. nécessaire]. Ainsi, par exemple, Les Verts contestent au Parti communiste sa position de seconde force dans la coalition et pour affirmer leur rôle au sein de la majorité, Dominique Voynet défile aux côtés des immigrés sans papiers[réf. nécessaire]. Des ministres Verts et PCF participent à une manifestation contre le chômage en octobre 1999, pour interpeller le gouvernement dont ils font partie[réf. nécessaire]. Jean-Pierre Chevènement quitte le gouvernement en 2000, en désaccord avec Lionel Jospin sur le statut de la Corse[10]. Ces tiraillements obligent les socialistes à se placer en position d'arbitre entre les composantes de la majorité[11],[12].

Les désaccords au sein de la majorité plurielle apparaissent en pleine lumière à l'occasion de l'élection présidentielle de 2002 : chacune des formations présente son propre candidat et, le , Lionel Jospin est éliminé au premier tour de scrutin, devancé par Jean-Marie Le Pen[13].

Notes et références modifier

Notes modifier

- 8 apparentés au groupe socialiste et 7 apparentés au groupe radical, citoyen et vert.

- 9 ministres, 2 ministres délégués et 7 secrétaires d'État.

- 2 ministres et 1 secrétaire d'État.

- 1 ministre et 2 secrétaires d'État.

- Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur.

- Dominique Voynet, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.

Références modifier

- Didier Hassoux, « Cambadélis, l'alchimiste de la gauche plurielle », sur La Croix, (consulté le ).

- Estelle Gross, « PS – Verts : d’accords en désaccords », sur L'Obs, (consulté le ).

- « La Gauche plurielle », sur La Croix, (consulté le ).

- « Jospin défenseur du communisme français », sur Libération, (consulté le ).

- « Le gouvernement Jospin », sur Libération, (consulté le ).

- « La France vote les 35 heures », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- Christophe Ramaux, « Politique économique : quel bilan de la gauche plurielle ? », sur Cairn.info, (consulté le ).

- « Quand le Pacs secouait l'Assemblée », sur Paris Match, (consulté le ).

- « Chirac et Jospin s’accordent sur le traité d’Amsterdam », sur Le Parisien, (consulté le ).

- Didier Hassoux, « Chevènement part, Jospin répare », sur Libération, (consulté le ).

- Christophe Barbier et Élise Karlin, « Jospin conjugue le pluriel », sur L'Express, (consulté le ).

- Mathieu Castagnet, « La gauche plurielle veut parler d’une seule voix », sur La Croix, (consulté le ).

- « La gauche plurielle recule », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

Bibliographie modifier

- Élisa Steier et Alain Bergounioux (préface), La genèse de la gauche plurielle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 292 p. (ISBN 9782753582040, OCLC 1270979003, BNF 46926056)

- Cécile Amar et Ariane Chemin, Jospin & Cie. Histoire de la gauche plurielle (1993-2002), Paris, Seuil, , 288 p. (ISBN 2020475278 (édité erroné) et 9782020475273, OCLC 52813061, BNF 38809872)