Diocèse d'Amiens

| Diocèse d'Amiens (la) Dioecesis Ambianensis | ||

Cathédrale Notre-Dame d'Amiens. | ||

| Informations générales | ||

|---|---|---|

| Pays | France | |

| Église | catholique | |

| Rite liturgique | romain | |

| Type de juridiction | diocèse | |

| Création | fin du IIIe siècle | |

| Affiliation | Église catholique en France | |

| Province ecclésiastique | Reims | |

| Siège | Évêché d'Amiens

Maison diocésaine Saint François de Sales 384 rue Saint Fuscien 80030 Amiens cedex 1 |

|

| Diocèses suffragants | aucun | |

| Conférence des évêques | Conférence des évêques de France | |

| Titulaire actuel | Gérard Le Stang | |

| Langue(s) liturgique(s) | français | |

| Calendrier | grégorien | |

| Territoire | département de la Somme | |

| Superficie | 6 170,1 km2 | |

| Population totale | 573 651 (2012) | |

| Site web | site officiel | |

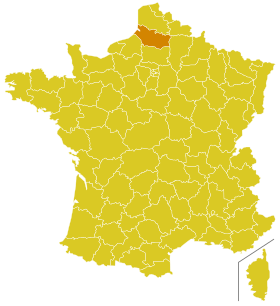

Localisation du diocèse | ||

| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||

| modifier |

||

Le diocèse d’Amiens (en latin : Dioecesis Ambianensis) est un diocèse de l'Église catholique en France. Gérard Le Stang est l'actuel évêque.

Histoire modifier

Selon la tradition catholique, le diocèse d'Amiens a été fondé par saint Firmin, chrétien d'Hispanie qui aurait été exécuté par les Romains[1]. Il est le patron du diocèse[2].

Érigé à la fin du IIIe siècle, c'est un des diocèses historiques de Picardie. En 1789, il couvrait l'Amiénois, le Ponthieu et le Vimeu, trois pays traditionnels de Haute-Picardie. De 1801 à 1822, il couvre les départements de l'Oise et de la Somme. Depuis 1822, il ne couvre plus que celui de la Somme. Suffragant de l'archidiocèse métropolitain de Reims, il relève de la province ecclésiastique de Reims qui couvre les régions Champagne-Ardenne et Picardie.

De 1790 à 1801, Amiens fut le siège épiscopal du diocèse de la Somme, un des quatre-vingt-trois diocèses de l'Église constitutionnelle créés par la constitution civile du clergé.

Territoire modifier

Au Moyen Âge, le diocèse se divisait en deux archidiaconés, ceux d'Amiens et du Ponthieu, eux-mêmes subdivisés en 21 doyennés, comprenant 736 cures, 26 abbayes, 36 prieurés, 13 églises collégiales, 6 commanderies[3].

À la veille de la Révolution française, le diocèse d'Amiens confinait : au nord, avec celui de Boulogne (avant la création du diocèse de Boulogne, il bordait le diocèse de Thérouanne, le fleuve la Canche servant de frontière[4]); au nord-est, avec celui d'Arras ; à l'est, avec celui de Noyon ; et, au sud, avec celui de Beauvais et l'archidiocèse de Rouen.

Ce territoire aurait très peu évolué au cours du temps[4].

Cathédrale et basiliques modifier

La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est l'église cathédrale du diocèse d'Amiens. Elle est une basilique mineure.

L'autre basilique mineure du diocèse est la basilique Notre-Dame de Brebières à Albert.

Maison Saint François de Sales modifier

La maison Saint François de Sales est la fusion de l'évêché, du centre diocésain et du centre spirituel Saint-François-de-Sales dans l'ancien monastère de la visitation d'Amiens, ce projet est lancé par Jean-Luc Bouilleret puis Olivier Leborgne pose la première pierre en 2014[5].

Évêques d’Amiens modifier

Évêques originaires du diocèse d’Amiens modifier

- Paul-Marie Guillaume, évêque émérite de Saint-Dié

- Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun

Notes et références modifier

- Saint Firmin, évêque d'Amiens (IVe siècle), Nominis.

- Les saints patrons de nos diocèses, Église catholique en France.

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 1862-1864, neuvième volume, p. 486, lire en ligne.

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 1862-1864, neuvième volume, p. 438-439, lire en ligne.

- « Maison St François de Sales »

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier

- Liste des évêques d'Amiens

- Cathédrale Notre-Dame d'Amiens

- Circonscriptions catholiques françaises depuis 2002

- Histoire d'Amiens

- Liste des églises de la Somme

- Liste des chapelles de la Somme

Liens externes modifier

- Site officiel

- Ressources relatives à la religion :

- (en) Diocèse d'Amiens, Georges Goyau, Catholic Encyclopedia, Vol. 1, New York, Robert Appleton Company, 1907, New Advent