Paulownia tomentosa

Paulownia

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Asteridae |

| Ordre | Lamiales |

| Famille | Paulowniaceae |

| Genre | Paulownia |

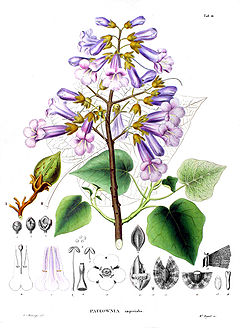

Le Paulownia (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. = Paulownia imperialis Siebold & Zucc. ) est une espèce d'arbres de la famille des Paulowniaceae, originaire d'Asie, utilisé tant comme arbre d'ornement que comme bois d’œuvre. Envahissant[1], il présente un intérêt sylvicole dans la perspective du réchauffement climatique[2].

Le nom générique fut donné par Philipp Franz von Siebold en l'honneur d'Anna Pavlowna, alors reine des Pays-Bas. L'épithète spécifique tomentosa signifie « feutré »[3], par allusion au feuillage dont le revers est très laineux.

Description

modifierPaulownia tomentosa est une espèce monoïque caduque à port étalé qui peut mesurer jusqu'à 20 m de haut.

Ses rameaux pubescents et ses grandes feuilles opposées de 20 à 30 cm cordiformes ont un dessous tomenteux (soyeux) qui lui a donné l'appellation tomentosa et de longs pétioles.

Les fleurs violettes mellifères ont une odeur de violette et ressemblent à celles du Catalpa ou de la digitale mais elles sont en panicules apparaissant avant les feuilles.

Les fruits sont des capsules solides ovales et pointues persistantes en hiver mesurant jusqu'à 5 cm de long.

Confusion possible

modifierUne autre espèce ornementale souvent plantée dans les parcs et jardins, le Catalpa (Catalpa bignonioides), lui ressemble beaucoup mais appartient à une autre famille : les Bignoniacées. Le Paulownia se distingue notamment par les fleurs violettes, les feuilles opposées (plutôt que verticillées par 2-3) et pubescentes sur les deux faces (plutôt que glabre sur le dessus), et les fruits en capsules ovoïdes de 4 cm de long.

Répartition

modifierL'arbre est originaire du nord de la Chine et de la Corée.

Il a été introduit en Europe, en 1834, via le Japon. Il y en a près de 900 plantés dans Paris (voir carte).

Culture

modifierLe Paulownia préfère un sol humifère, drainant, à pH neutre (6) mais il tolère une large variété de types de sol. Pour cette raison, il fonctionne écologiquement comme une plante pionnière. Il pousse bien tant qu'il est en plein soleil mais ne survit pas si des arbres plus grands viennent à le mettre à l'ombre.

Il peut en revanche survivre aux feux de forêt car ses racines se régénèrent vite et sa croissance est rapide.

L'arbre est capable de se développer à partir de petits interstices dans des murs ou des dallages.

Dans les zones à hiver très rigoureux, on peut rabattre l'arbre à la fin de l'hiver afin qu'il reparte de souche au printemps. Dans ce cas, il poussera de 3 à 4 m dans l'année et formera des feuilles plus grandes (jusqu'à 60 cm). En revanche, il ne fleurira pas car les fleurs apparaissent uniquement sur du bois de deux ans.

L'arbre se reproduit facilement par semis et donne ses premières fleurs vers l'âge de huit ans. Les graines ayant besoin de lumière et d'humidité pour bien germer, on recommande de les faire tremper dans un récipient en verre exposé à la lumière pendant une quinzaine de jours. On pourra alors récupérer de petites plantules à mettre en pots individuels sous serre pour que la plantule puisse continuer à se développer correctement[4].

Utilisation

modifierPaulownia tomentosa est un arbre prisé pour son bois léger, comparable au balsa, avec lequel sont confectionnées les grandes boites de thé ensuite exportées, ainsi que les semelles des geta. Il supporte bien la taille et la pollution. Son large système racinaire empêche l'érosion des sols.

Arbre d'agrément

modifierEn Chine, le Paulownia se rencontre tant isolé qu'en bosquet ou agencé en alignement. Apprecié pour son ombre et son apport en azote, on le remarque dans les jardins d'agrément, au bord des terrains maraîchers et dans les friches qu'il colonise facilement. Il est aussi beaucoup planté en ornement dans le monde occidental depuis le XIXe siècle

Pharmacologie

modifierLes feuilles, fleurs et fruits du Paulownia contiennent un Verbascoside (synonyme: Acétoside), grossièrement décrit, un composant du sucre organique, agrémenté d’un résidu d'acide caféique que l’on retrouve dans la verveine[Laquelle ?] ou les griffes de sorcière[réf. souhaitée]. C’est ce qui confère à l'huile qu'on en tire comme aux baumes qui peuvent être composés, des propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires et anti-microbiennes[réf. nécessaire].

En médecine traditionnelle chinoise (MTC) Paulownia tomentosa, appelé 毛泡桐 Mao Pao Tong fait l'objet de recherches, car des vertus lui sont reconnues. Ainsi ses sesquiterpénoïdes sont utilisés dans le freinage de la prolifération des cellules cancéreuses, ses flavonoïdes sont appliqués dans le traitement de certaines formes de carcinomes, ses glycocides phénoliques dans celui de certaines formes de leucémies (K562)[5].

Parfumerie

modifierLes fleurs de Paulwonia tomentosa entrent dans la composition de parfums[6],[7].

Agriculture

modifierEn agroforesterie, ses feuilles, riches en azote, fournissent un bon fourrage, pour les ruminants et les porcins notamment.

Industrie du bois

modifierP. tomentosa, qui résiste au froid, est cultivé dans les climats tempérés du monde entier, outre le Nord de la Chine.

Pour la filière bois d'Asie, en revanche, deux de ses cousins sont plus recherchés que lui pour des raisons climatologiques : les espèces aimant la chaleur, Paulownia elongata et Paulownia fortunei. Elles sont abondamment cultivées en Chine puisqu'elles représentent une surface de près de 1,3 million d'hectares[8],[9],[10],[11],[12],[13].

Leur bois est utilisé pour fabriquer des pergolas, des meubles, des instruments de musique, des cerfs-volants, des objets d'art ou encore une partie des planches de surf dites "alaia" car outre sa légèreté, il absorbe très peu l'eau.

Caractères techniques :

| Cernes : | Limites de distinctes. |

| Bois de cœur : | blanc ou gris. |

| Aubier : | identique au bois de cœur |

| Densité : | 0,25–0,3 g/cm3 |

Le but de cette étude[14] était de déterminer certaines propriétés physiques et mécaniques du bois de Paulownia tomentosa y compris la densité de séchage à l'air, la densité de séchage au four, la densité de base, le gonflement...

Selon cette étude, le bois de Paulownia tomentosa peut être largement utilisé à diverses fins telles que la construction de maisons, la fabrication de meubles, la pâte et le papier et l'artisanat[14].

Plante mellifère

modifierLe Paulownia est une plante mellifère qui donne un miel ressemblant au miel d'acacia[15].

Aspects culturels

modifierChine

modifierDans la tradition chinoise, le Paulownia est symboliquement associé au phénix et à l’impératrice[16].

Attribué à Zhuangzi, un penseur chinois ayant vécu à Meng, en Chine du nord, de 370 à 301 av. J.-C., le recueil de textes qui porte son nom, le Zhuangzi, précise que le phénix ne peut se poser que sur les Paulownias[17]. Motif utilisé dans les vêtements destinés à la maison impériale chinoise dès le début du XIe siècle, le Paulownia et le phénix sont associés aux symboles des quatre orients[18].

Depuis la dynastie Youan (1271-1368), le phénix symbolise l'impératrice, tandis que l'empereur est représenté par le dragon[19].

Dans certaines régions de Chine, la tradition voulait qu'on plante un Paulownia à la naissance d'une fille. L'arbre grandissait avec elle et pour son mariage, l'arbre était abattu et son bois servait de dot.

Japon

modifierAu Japon, depuis l'époque de l'empereur Go-Daigo qui a régné de 1318 à 1339, les feuilles de Paulownia constituent un des emblèmes destiné à honorer des personnages méritants[20]. Le shogun Ashikaga Takauji a reçu de Go-Daigo cette distinction, dont la famille Ashikaga s’est emparée jusqu’au XVIe siècle. À partir de cette époque, l’empereur l'a attribuée au daimyo, Toyotomi Hideyoshi (1536-1598)[21].

Les feuilles de Paulownia symbolisent le Cabinet du premier ministre japonais "Go-Shichi no Kiri"[22]. L’ordre du Soleil levant, fondé par l'empereur Meiji en 1875, décoré de feuilles de Paulownia, est une importante distinction du gouvernement japonais.

Europe

modifierLe Paulownia doit son nom générique à un rapprochement fait en 1835 par Philipp Franz von Siebold entre la noblesse et la beauté de cet arbre et celles de la princesse des Pays-Bas, Anna Paulowna, fille du tsar Paul Ier de Russie, mais surtout « fort en honneur au Japon » à l'époque d'après ce botaniste[23]. C'est pourquoi l'arbre est parfois appelé Arbre d'Anna Paulowna.

Références

modifier- https://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophytes/inva_paul_tom_f.pdf

- https://www.lefigaro.fr/sciences/le-paulownia-nouvel-espoir-des-exploitants-forestiers-20220421

- Lorraine Harrison, Le latin du jardinier. Editions Marabout, 2012.

- Vidéo : Germination dans l'eau de graines de Paulownia.

- (en) Xu, Jun-Ping, Cancer inhibitors from Chinese natural medicines, , 731 p. (ISBN 978-1-4987-8766-6 et 1498787665, OCLC 964527651, présentation en ligne), p. 461

- "Das Komponieren in der Parfümerie", Ed Mich., J. W. Edwards, 1948, page 200

- "Die moderne parfümerie: Eine anweisung und sammlung von vorschriften zur herstellung sämtlicher parfümerien und kosmetika unter besonderer berücksichtigung der künstlichen riechstoffe, nebst einem anhang über die parfümierung der toiletteseifen", H. Mann, H. Ziolkowsky, 1904, page 512

- lire Richter, H.G., and Dallwitz, M.J. 2000 onwards. Commercial timbers: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. In English, French, German, Portuguese, and Spanish. Version: 9th April 2019. delta-intkey.com’ ici https://www.delta-intkey.com/wood/fr/www/scrpatom.htm

- Akyildiz, M.H. & Kol, H.S. 2010. Some technological properties and uses of paulownia (Paulownia tomentosa Steud.) wood. J. Envir. Biology 31: 351-355.

- ouvrage collectif 1986: Paulownia in China: Cultivation and Utilization. Chinese Academy of Forestry, Beijing. 65 pp

- Bao Fucheng & Jiang Zehui 1998. Wood properties of main tree species from plantation in China. China Forestry Publishing House, Beijing. 558 pp.

- Jiang Zehui & Peng, Zhenhua. 2001. Wood properties of the global important tree species. Science Press, Beijung. 390 pp.

- Koman, S. & Feher, S. 2017. Physical and mechanical properties of Paulownia tomentosa wood planted in Hungaria. Wood Research 62(2): 335-340.

- (en) M. Hakan Akyildiz and Hamiyet Sahin Kol, « Some technological properties and uses of paulownia »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur doc-developpement-durable.org, (consulté le ).

- (en) « The Paulownia honey, unprecedented in Europe, millenary in China ▷ El Cortijuelo », sur El Cortijuelo, (consulté le ).

- Liza Dalby, East Wind Melts the Ice : A Memoir Through the Seasons, University of California Press, , p. 50-51

- Fusheng Wu, Written At Imperial Command : Panegyric Poetry In Early Medieval China, State University of New York Press, , p. 247

- Francine Hérail, La cour et l'administration du Japon à l'époque de Heian, Genève, , p. 339

- (en) en:Fenghuang

- Liza Dalby, op. cit., pp. 50-51

- Imagawa Yoshimoto Japanese Daimyo

- voir l'article Mon (héraldique)

- P a u l o w n i a Sieb et Zucc. [= Siebold et Zuccarini] (1835, Fl. Jap. 1: 25 –SI E B O L D et ZU C C A R I N 1 8 3 5, doc.rero.ch/lm.php?url=1000,43,42,20110822000130-ZZ/32-13.pdf

Variétés

modifier- Paulownia tomentosa var. tomentosa

- Paulownia tomentosa var. tsinlingensis (Pai) Gong Tong

Liens externes

modifier- (en) Référence Flora of China : Paulownia tomentosa

- (en) Référence Flora of Missouri : Paulownia tomentosa

- (en) Référence Catalogue of Life : Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Paulownia imperialis - synonyme

- (en) Référence GISD : espèce Paulownia tomentosa

- (fr + en) Référence ITIS : Paulownia tomentosa (Thunb.) Sieb. et Zucc. ex Steud.

- (en) Référence NCBI : Paulownia tomentosa (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : espèce Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.