Piège de Thucydide

Le piège de Thucydide est la stratégie, en relations internationales, par laquelle une puissance dominante entre en guerre avec une puissance émergente dont elle craint la montée en puissance.

Concept

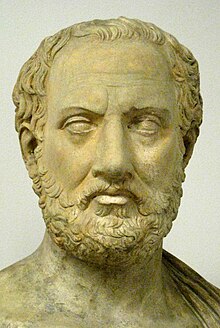

modifierLe piège de Thucydide est un concept polémologique nommé et théorisé par le politiste Graham T. Allison dans les années 2010[1]. Le nom fait référence à un passage de la guerre du Péloponnèse dans lequel l'auteur Thucydide considère que la guerre du Péloponnèse a été causée par des réactions fortes des Lacédémoniens, à l'époque inquiets en constatant le rapide développement d'Athènes. La perception de la montée en puissance de la cité-État rivale aurait été pour eux un casus belli majeur, bien qu'inavoué[1].

Allison soutient que l'histoire du monde regorge d'affrontements armés déclenchés par l'inquiétude ou la paranoïa[réf. nécessaire] d'un acteur établi face à l'hybris d'un nouveau rival. Il considère que les États-Unis et la Chine, du fait du développement de cette dernière, sont d'ores et déjà, au début du XXIe siècle, engagés dans une pente presque inéluctable qui les mènera à se mesurer militairement[1],[2].

Allison, avec un laboratoire de l'université Harvard, a recensé 16 occurrences du piège de Thucydide dans l'Histoire[3]. Il montre que 12 d'entre elles ont débouché sur la guerre[4]. Les résultats de cette étude sont publiés dans Vers la guerre : la Chine et l'Amérique dans le piège de Thucydide ? (2019)[5].

Si le piège de Thucydide est de formulation récente sur la base d'un texte ancien, l'idée qui la sous-tend avait déjà été soutenue par Arnold Toynbee. Raymond Aron a par ailleurs rédigé la préface à la version française de l'ouvrage, où il soulève la question suivante : « Thucydide jugeait exemplaire la guerre du Péloponnèse parce que pensait-il, si les circonstances se reproduisent, les hommes se conduisent de même manière... Si les grandes guerres du XXe siècle occupent la même place dans le destin de la civilisation de l'occident moderne que la guerre du Péloponnèse, à quel diagnostic aboutit notre auteur ? »[6].

Le cas de la Chine et de l'Amérique

modifierLa Chine, une puissance grimpante (surtout économiquement), a de plus en plus tendance à ébranler la puissance établie que représentent les États-Unis, et ce pour de multiples raisons. En l'occurrence, depuis le Krach boursier de 1929 et ses conséquences sur l'économie mondiale, 40% de la croissance mondiale est le fait de la Chine à elle seule[7]. De plus, pour ce qui est de la parité de pouvoir d'achat, la Chine n'a pas seulement que dépassé les États-Unis : elle représentait environ 18% du PIB mondial en 2016, contre à peine 2% en 1980[8]. De fait, énormément de Chinois sortent de la pauvreté et s'enrichissent depuis quelques dizaines d'années. Selon Graham Allison, la Chine illustre une croissance concrète avec un taux trois fois plus élevé à celui des Américains[9]. De plus, la Chine surpasse les États-Unis dans plusieurs domaines de productions comme l'acier, les navires, l'aluminium, les vêtements, l'ameublement, les téléphones mobiles et les ordinateurs[10]. Qui plus est, la Chine représente une colossale rivale économique, car elle étend de plus en plus son étreinte sur des partenaires en Asie pacifique, qui s'éloignent progressivement de l'influence économique américaine.

Pour de nombreuses raisons, comme la croissance économique et militaire de la Chine, la domination de certains marchés commerciaux, les différences d'opinions et d'intérêts entre les deux pays (notamment en ce qui concerne les questions de gouvernance mondiale et des droits de l'homme), la croissance du PIB ainsi que l'influence commerciale croissante, Allison suggère qu'il est possible que la Chine entre un jour en conflit avec la puissance établie, donc les États-Unis, comme ce fut le cas durant la Guerre du Péloponnèse avec Sparte et Athènes.

Critiques

modifierLes auteurs comme Joseph S. Nye critiquent les bases même du concept en remarquant que 12 des 16 cas listés ne correspondent pas à la définition d'une puissance dominante qui déclarerait la guerre à une puissance émergente[11].

Dans la guerre du Péloponnèse, les Spartiates déclarent la guerre à la suite d'une action militaire d'Athènes (le siège de Potidée). Ce n'est donc pas seulement la montée en puissance d'Athènes qui a provoqué la guerre.

Occurrences historiques

modifierLes seize occurrences historiques suivantes sont citées par Graham Allison et son équipe dans leur ouvrage paru en 2019[5].

Références

modifier- Catherine Grandjean (dir.), Gerbert S. Bouyssou, Véronique Chankowsky, Anne Jacquemin et William Pillot, La Grèce classique : D'Hérodote à Aristote, 510-336 avant notre ère, Paris, Belin, coll. « Mondes anciens », , chap. 7 (« La guerre du Péloponnèse (431-404) »), p. 236-237.

- Laurence Nardon et Mathilde Velliet, « La guerre commerciale sino-américaine : quel bilan à l'issue de la présidence Trump ? », sur www.ifri.org (consulté le )

- (en) Graham Allison, « The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War? », sur The Atlantic, (consulté le )

- Olivier Zajec, « Le piège de Thucydide », sur Le Monde diplomatique, (consulté le )

- Graham Allison, Vers la guerre : la Chine, et l'Amérique dans le piège de Thucydide ?, (ISBN 978-2-7381-4702-8 et 2-7381-4702-X, OCLC 1090542336, lire en ligne)

- (en) Christine Lee, A Handbook to the Reception of Thucydides, John Wiley & Sons, (ISBN 978-1-118-98022-4, lire en ligne)

- Graham Allison, Vers la guerre: l'Amérique et la Chine dans le Piège de Thucydide?, Paris, Odile Jacob, , 408 p. (ISBN 978-2-7381-4702-8), p. 33

- Graham Allison, Vers la guerre : L'Amérique et la Chine dans le Piège de Thucydide?, Paris, Odile Jacob, , 408 p. (ISBN 978-2-7381-4702-8), p. 31

- Graham Allison, Vers la guerre : L'Amérique et la Chine vers le Piège de Thucydide?, Paris, Odile Jacob, , 408 p. (ISBN 978-2-7381-4702-8), p. 29

- Graham Allison, Vers la guerre : L'Amérique et la Chine dans le Piège de Thucydide?, Paris, Odile Jacob, , 408 p. (ISBN 978-2-7381-4702-8), p. 29

- (en) « The Kindleberger Trap », sur Belfer Center for Science and International Affairs (consulté le )

| Vidéo externe | |

| Is war between China and the US inevitable? by Graham Allison sur YouTube. Conférence en anglais, sous-titrée en français. | |