NGC 1672

NGC 1672 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation de la Dorade. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de 1 348 ± 3 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 19,9 ± 1,4 Mpc (∼64,9 millions d'al)[1]. Elle a été découverte par l'astronome écossais James Dunlop en 1826[4].

| NGC 1672 | |

La galaxie spirale barrée NGC 1672. | |

| Données d’observation (Époque J2000.0) | |

|---|---|

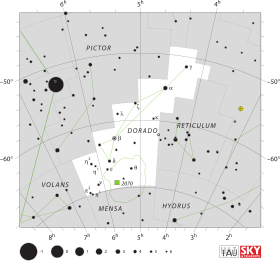

| Constellation | Dorade |

| Ascension droite (α) | 04h 45m 42,5s[1] |

| Déclinaison (δ) | −59° 14′ 50″ [1] |

| Magnitude apparente (V) | 9,7[2] 10,3 dans la Bande B[2] |

| Brillance de surface | 13,64 mag/am2[2] |

| Dimensions apparentes (V) | 6,7′ × 5,6′[2] |

| Décalage vers le rouge | 0,004440 ± 0,000010[1] |

| Angle de position | 170°[2] |

Localisation dans la constellation : Dorade | |

| Astrométrie | |

| Vitesse radiale | 1 331 ± 3 km/s [1] |

| Distance | 11,809 ± 1,421 Mpc (∼38,5 millions d'al)[3] |

| Caractéristiques physiques | |

| Type d'objet | Galaxie spirale barrée |

| Type de galaxie | SB(s)b[1] SBb[2],[4] |

| Dimensions | environ 30,92 kpc (∼101 000 al)[1],[a] |

| Découverte | |

| Découvreur(s) | James Dunlop[4] |

| Date | [4] |

| Désignation(s) | PGC 15941 ESO 118-43 VV 826 AM 0444-592 IRAS 04449-5920[2] |

| Liste des galaxies spirales barrées | |

| modifier |

|

NGC 1672 est une galaxie active de type Seyfert. La classe de luminosité de NGC 1672 est II et elle présente une large raie HI[1]. La luminosité de la galaxie NGC 1672 dans l'infrarouge lointain (de 40 à 400 µm) est égale à 2,88 × 1010 (1010,46) et sa luminosité totale dans l'infrarouge (de 8 à 1 000 µm) est de 3,89 × 1010 (1010,59)[5].

À ce jour, sept mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance de 11,809 ± 1,421 Mpc (∼38,5 millions d'al)[3], ce qui est à l'extérieur des valeurs de la distance de Hubble. Puisque cette galaxie est relativement rapprochée du Groupe local, il est probable que cette valeur soit plus près de la distance réelle de NGC 1672. Notons que c'est avec la valeur moyenne des mesures indépendantes, lorsqu'elles existent, que la base de données NASA/IPAC calcule le diamètre d'une galaxie.

Structure de NGC 1672

modifierLe centre de la galaxie renferme une barre centrale dont la brillance de surface est élevée. Quatre bras spiraux partent des extrémités de cette barre vers l'extérieur. Ces bras spiraux sont asymétriques. Le bras de la région nord-est est significativement plus brillant que celui qui lui est opposé (voir l'image DSS). On estime que la longueur de la barre centrale de NGC 1672 est d'environ 20 kpc (65 000 années-lumière)[6]. Des lignes de champ magnétique font un angle prononcé par rapport à la barre et elles sont tournées vers le centre de la galaxie[6]. Les bras spiraux renferment de nombreuses régions de formation d'étoiles dont certains couvrent même une région aussi grande que 4 secondes d'arc[7].

NGC 1672, une galaxie active

modifierD'intenses ondes radio sont émises par le bulbe de NGC 1672 ainsi que par sa barre et par les régions internes des bras spiraux[6]. Le noyau de NGC 1672 est de type Seyfert et il est parsemé de région à sursauts de formation d'étoiles[6].

Le noyau de NGC 1672

modifierLa classification du noyau de NGC 1672 est incertaine. Selon la nature du spectre, le noyau de la plupart des galaxies entre dans l'une de ces trois catégories :

- une région HII dont le spectre est semblable à celui des régions de formation d'étoiles de la Voie lactée ;

- un noyau de type Seyfert qui peut contenir un trou noir supermassif ;

- un noyau de type LINER (acronyme de l'expression anglaise Low-Ionization Nuclear Emission-line Region) dont les raies spectrales des gaz faiblement ionisés proviennent soit de régions de formation d'étoiles, soit d'un trou noir supermassif.

Cependant, NGC 1672 est l'une des nombreuses galaxies rapprochées qui ne cadrent pas avec cette classification. Son spectre semble être intermédiaire entre ces trois classes[8]. On pourrait y trouver à la fois des régions de formation d'étoiles et un noyau actif alimenté par un trou noir central. Dans certaines parties du spectre électromagnétique (comme l'ultraviolet), les régions de formation d'étoiles sont la source première des émissions[9].

Un disque entourant le noyau

modifierGrâce aux observations du télescope spatial Hubble, on a détecté un disque de formation d'étoiles autour du noyau de NGC 1672. La taille de son demi-grand axe est estimée à 420 pc (~1370 années-lumière)[10].

Groupe de NGC 1672

modifierOn a d'abord cru que NGC 1672 était un membre du groupe de la Dorade[11], mais cette appartenance a plus tard été rejetée[12]. NGC 1672 est plutôt la plus grosse et la plus brillante d'un groupe de galaxies qui porte son nom. Le groupe de NGC 1672 renferme au moins 9 galaxies. Selon un article publié par A.M. Garcia en 1993, le groupe de NGC 1672 comprend 8 galaxies, soit NGC 1672, NGC 1688, NGC 1703, et les galaxies 85-14, 85-30, 118-34, 119-16 et 158-3 du catalogue ESO[13]. Le site « Un Atlas de l'Univers » de Richard Powell mentionne aussi l'existence de groupe, mais en incluant seulement les galaxies du catalogue NGC. Toutefois, on y retrouve une quatrième galaxie de ce catalogue, soit NGC 1824[14].

Galerie

modifier-

Image en haute résolution captée par le télescope spatial Hubble.

-

Image dans le domaine de l'ultraviolet réalisée avec les données du télescope spatial GALEX.

-

Image dans le domaine de l'infrarouge réalisée avec les données du télescope spatial Spitzer.

Notes et références

modifierNotes

modifierRéférences

modifier- (en) « Results for object NGC 1672 », NASA/IPAC Extragalactic Database (consulté le ).

- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke», NGC 1600 à 1699 », sur astrovalleyfield.ca (consulté le )

- « Your NED Search Results, Distance Results for NGC 1672 », sur ned.ipac.caltech.edu (consulté le )

- (en) Courtney Seligman, « Celestial Atlas Table of Contents, NGC 1672 » (consulté le ).

- D. B. Sanders, J. M. Mazzarella, D. -C. Kim, J. A. Surace et B. T. Soifer, « The IRAS Revised Bright Galaxy Sample », The Astronomical Journal, vol. 126, no 4, , p. 1607-1664 (DOI 10.1086/376841, Bibcode 2003AJ....126.1607S, lire en ligne [PDF])

- R. Beck, V. Shoutenkov, M. Ehle, J.I. Harnett, A. Haynes et al., « Magnetic fields in barred galaxies* I. The atlas », Astronomy and Astrophysics, vol. 391 #1, , p. 83-102 (DOI 10.1051/0004-6361:20020642, lire en ligne)

- (en) A. Sandage et J. Bedke, Carnegie Atlas of Galaxies, Washington, D.C., Carnegie Institution of Washington, , 750 p. (ISBN 0-87279-667-1)

- P. Veron, A.C. Goncalves et M.P. Veron-Cetty, « AGNs with composite spectra », Astronomy and Astrophysics, vol. 319, , p. 52-66 (Bibcode 1997A&A...319...52V, lire en ligne)

- A.L. Kinney, R.C. Bohlin, D. Calzetti, N. Panagia et Rosemarry F.G. Wyse, « An atlas of ultraviolet spectra of star-forming galaxies », Astrophysical Journal Supplement Series (ISSN 0067-0049), vol. 86, , p. 5-93 (DOI 10.1086/191771, lire en ligne)

- S. Comerón, J. H. Knapen, J. E. Beckman, E. Laurikainen, H. Salo, I. Martínez-Valpuesta et R. J. Buta, « AINUR: Atlas of Images of NUclear Rings », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 402#4, , p. 2462-2490 (DOI 10.1111/j.1365-2966.2009.16057.x, Bibcode 2010MNRAS.402.2462C, lire en ligne [PDF])

- J.P. Huchra et M.J. Geller, « Groups of galaxies. I - Nearby groups », Astrophysical Journal, vol. 257 #1, , p. 423-437 (DOI 10.1086/160000, lire en ligne)

- M.A.G. Maia, L.N. da Costa et David W. Latham, « A catalog of southern groups of galaxies », Astrophysical Journal Supplement, vol. 69, , p. 809-829 (DOI 10.1086/191328, lire en ligne)

- A.M. Garcia, « General study of group membership. II - Determination of nearby groups », Astronomy and Astrophysics Supplement Series, vol. 100 #1, , p. 47-90 (Bibcode 1993A&AS..100...47G)

- « Une liste des groupes de galaxies proches, Un Atlas de l'Univers, Richard Powel » (consulté le )

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « NGC 1672 » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

modifier- [Mayer 2020] Nathalie Mayer, « Hubble : revisitez la splendide galaxie spirale barrée NGC 1672 », Futura, (lire en ligne)

Voir aussi

modifierArticles connexes

modifierLiens externes

modifier- (en) NGC 1672 sur la base de données NASA/IPAC Extragalactic Database

- (en) NGC 1672 sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

- (en) NGC 1672 sur spider.seds.org

- (en) NGC 1672 sur la base de données LEDA

- (en) NGC 1672 sur WikiSky

- (en) NGC 1672 sur le site du professeur C. Seligman

- (en) « NGC 1672: Barred Spiral Galaxy from Hubble », sur Astronomy Picture of the Day, NASA, (consulté le ) (traduction/adaptation française).