Portail:Maghreb

البوّابة المغاربية - ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ

Le Maghreb (en arabe : المغرب (al-Maghrib), « le Couchant », en berbère : L'maghrib) est la région d’Afrique du Nord comprise entre la mer Méditerranée, le Sahara, l’océan Atlantique et l'Égypte.

Dans l'antiquité, le Maghreb était nommé la "Libye" (à ne pas confondre avec la république de Libye actuelle), désignation provenant du nom original des nord-africains: Les Libyens, qui parlaient la langue Libyque ancêtre de tous les dialectes bèrberes d'aujourd'hui.

Le Maroc est également désigné par le nom d'Al-Maghrib. En cas d'ambiguïté, on l'appelle Al-Maghrib Al-Aqsa (« Al-Aqsa » signifiant extrême), ce que l'on peut, à la rigueur, traduire en français par Extrême-Occident.

Le Maghreb regroupe l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Aujourd'hui, afin d'éviter toute confusion, on appelle Grand Maghreb cet ensemble et Petit Maghreb (ou encore Maghreb central) l'ensemble des trois pays occupant la péninsule atlassienne de l'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie).

La partie orientale du monde arabe est nommée Machrek (c'est-à-dire « Le Levant » ou « L'Orient »).

Ce portail regroupe les 30 849 articles et 7 757 catégories de Wikipédia qui sont consacrés à cette région.

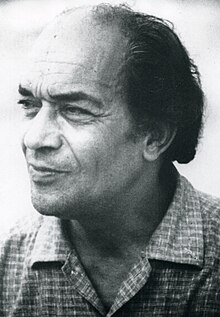

Mohammed Khadda, né 14 mars 1930 à Mostaganem et mort le 4 mai 1991 à Alger, est un peintre algérien. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la peinture algérienne contemporaine et l'un des principaux représentants des peintres du signe.

Né, d'après les registres, le 14 mars 1930, Mohammed Khadda est l'aîné de cinq enfants, deux mourants en bas âge. Il entre en 1936 à l'école indigène de Tigditt, quartier arabe de Mostaganem. En 1942, la famille fuyant la famine et partant à pied à Tiaret, il porte alors son frère sur ses épaules. La tante qui l'héberge n'étant pas moins misérable, c'est trois mois plus tard le retour à Mostagnem où il se trouve repris à l'école. En 1943 il reçoit le diplôme qui donne accès au lycée. Il est temps pour son père qu'il trouve un travail, mais son instituteur lui obtient un an de répit, puis en 1944, Khadda ayant obtenu certificat d'études, le fait embaucher à l'imprimerie de l'« Aîn Sefra ». Il y commence à dessiner et faire des croquis pour les imprimés à réaliser. Le soir, il fait de la reliure, lisant les livres qui lui sont confiés, Hafid, Djami, Omar Khayyam, Mohamed Abdou, Taha Hussein, Gide, André Breton, Cocteau.

Autour de 1947 Khadda rencontre Abdallah Benanteur, s'inscrit à une école de dessin par correspondance, réalise ses premières aquarelles, puis des pastels et des peintures. Il approfondit son approche de la peinture aux hasards de ses rencontres dans les librairies et aux marchés aux puces. En 1948, il découvre le Musée des Beaux-Arts d'Alger où il voit longuement les toiles de Delacroix, Fromentin, Chassériau, Dinet, les sculptures de Rodin et de Bourdelle.

Le sentiment national progresse décisivement en cette époque. Khadda découvre ainsi la pensée de Benbadis, adhère un moment à la Jeunesse de l'UDMA de Ferhat Abbas. En 1953 Khadda et Benanteur arrivent à Paris où ils visitent longuement musées et galeries. Khadda dessine le soir à l'Académie de la Grande Chaumière de Montparnasse, se lie avec le romancier Kateb Yacine, milite pour l'indépendance de l'Algérie et adhère au Parti communiste. Après avoir participé à plusieurs expositions collectives et salons, notamment celui des réalités nouvelles en 1955, 1957 et 1958, il réalise sa première exposition personnelle en 1961.

Ces articles ont été sélectionnés comme faisant honneur à Wikipédia par leurs qualités intrinsèques. Ils satisfont à des critères rattachés aux articles de qualité ou aux bons articles mais vous pouvez toujours leur apporter des améliorations !

Articles de qualité (2)

Articles de qualité (2)

Bons articles (5)

Bons articles (5)

- Afrique romaine :

- Fantasia (cavalerie) :

- Guerre des Vandales :

- Bataille de Smara (1979) :

- Arabe-Barbe :

Voir aussi

Françoise Isabelle Louise Marie d'Orléans, « Fille de France » puis, par son mariage, princesse de Grèce et de Danemark, est née le 25 décembre 1902 à Paris et est morte dans cette même ville le 25 février 1953. Mère de l'écrivain Michel de Grèce, c'est une descendante du roi des Français Louis-Philippe Ier et un membre de la famille royale hellène...