Relations entre la France et le Portugal

Les relations entre la France et le Portugal sont des relations internationales s'exerçant au sein de l'Union européenne entre deux États membres de l'Union, la République française et la République portugaise. Elles sont structurées par deux ambassades, l'ambassade de France au Portugal et l'ambassade du Portugal en France.

| Relations entre la France et le Portugal | |

France Portugal | |

| Ambassades | |

|---|---|

| Ambassade de France au Portugal | |

| Ambassadeur | Florence Mangin |

| Adresse | Lisbonne |

| Site web | http://www.ambafrance-pt.org |

| Ambassade du Portugal en France | |

| Adresse | Paris |

| Rencontres sportives | |

| Football | 22 |

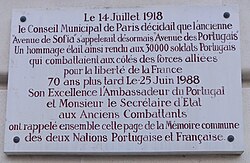

Plaque commémorative à Paris | |

| modifier |

|

Immigration

modifierEntre 1957 et 1974, 900 000 Portugais émigrent en France, majoritairement des travailleurs issus de la paysannerie et des jeunes refusant d’être enrôlés dans l’armée pour les guerres coloniales[1].

Des dirigeants de l'opposition à la dictature d'António de Oliveira Salazar, notamment communistes, trouvent également refuge en France pour échapper à l'arrestation. La plupart des dirigeants du Parti communiste portugais sont cependant interdits d’entrée et de séjour dans l’Hexagone, les contraignant à la clandestinité[1].

Notes et références

modifier- Victor Pereira, « Les pratiques clandestines en exil. Le Parti communiste portugais (1958-1974) », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, no 38, (lire en ligne)