Viterbe

| Viterbe Viterbo | |

Armoiries |

Drapeau |

Le Palais des papes et le campanile du Dôme Saint-Laurent. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Province | |

| Code postal | 01100 |

| Code ISTAT | 056059 |

| Code cadastral | M082 |

| Préfixe tel. | 0761 |

| Démographie | |

| Gentilé | viterbesi (fr) viterbais/e |

| Population | 65 949 hab. ([1]) |

| Densité | 162 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 25′ 07″ nord, 12° 06′ 34″ est |

| Altitude | Min. 326 m Max. 326 m |

| Superficie | 40 623 ha = 406,23 km2 |

| Divers | |

| Saint patron | Santa Rosa da Viterbo |

| Fête patronale | 4 septembre |

| Localisation | |

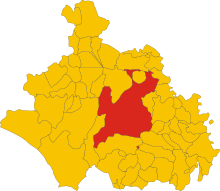

Localisation dans la province de Viterbe. | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

| modifier |

|

Viterbe (en italien : Viterbo ; en dialecte viterbais : Veterbe) est une ville d'environ 67 000 habitants, chef-lieu de la province de même nom dans le Latium, en Italie.

Géographie modifier

Viterbe est le chef-lieu de la province du même nom, au nord-ouest de la région du Latium. Située dans un relief d'altitude moyenne (326 mètres), elle est située à vol d'oiseau à 65 km au nord-ouest de Rome, 40 km au nord-est de Civitavecchia, 92 km au sud-est de Grosseto et 47 km à l'ouest sud-ouest de Terni.

Histoire modifier

Préhistoire et Antiquité modifier

Une présence humaine sur le mont Palanzana et en dessous est attestée pour le néolithique[2] et l'âge du bronze (culture de Rinaldone). Un gros village se développe sur la colline Duomo et devient un véritable centre urbain étrusque sous le nom de Surina[3], du nom du dieu oraculaire Suri. La ville fait partie de la lucumonie de Tarquinia.

Le territoire est conquis par les Romains, qui très vite détruisent tout ce qui pouvait rappeler la grandeur étrusque et ce que Rome lui doit. C'est pour cette raison qu'au Moyen Âge le mythographe Annius de Viterbe ne puisse émettre que des suppositions sur l'ancienneté du lieu, peut-être bâti selon lui sur les vestiges d'une cité étrusque.

La ville est renommée Sorrina Nova Latinise, et prend de l'importance grâce à la construction de la Via Cassia. Une petite colonie romaine, Vicus Elbii, s'installe sur le site (ou non loin), sans que l'on sache s'il faut la rattacher à la Vetus Urbs (« vieille ville ») médiévale.

Le christianisme a beaucoup de mal à s'implanter dans la cité, les cultes étrusques y étant encore très vivaces[4].

Lors des Grandes invasions, la ville est dévastée, puis les Lombards s'y installent.

Moyen-Âge modifier

La première mention indiscutable du nom de la ville, Castrum Viterbii, remonte au VIIIe siècle, où elle est fortifiée en 773 par le roi Lombard Didier.

Au Xe siècle est tracé le parcours de la Via Francigena, qui suit certainement d'anciennes voies romaines.

Lorsque les papes prirent fait et cause pour les Francs, Viterbe fut rattachée aux États pontificaux, mais ce statut devait être continuellement contesté par les empereurs par la suite, jusqu'à ce qu'en 1095 elle devînt une commune.

Tout au long de la période pendant laquelle les papes furent en conflit avec les patriciens romains, à commencer par le pontificat de Eugène III[5] (1145-1146), Viterbe devint leur résidence favorite. En 1164 Frédéric Barberousse fit de Viterbe le siège de l'antipape Pascal III. Trois ans plus tard, il lui octroya le titre de « cité » et retourna ses milices contre Rome. En 1172 Viterbe amorça son expansion, détruisant l'antique cité de Ferentum et annexa plusieurs territoires, tel celui de Vitorchiano en 1232 : elle devint ainsi une ville riche et prospère, une des plus importantes de l'Italie centrale, avec une population de près de 60 000 habitants.

En 1207, le pape Innocent III tint un concile dans la cathédrale, mais ensuite la ville fut excommuniée après avoir abrité les hérétiques Patari et fut même battue par les Romains. Toutefois, en 1210, Viterbe parvint à défaire l'empereur Otton IV et reprit les hostilités contre Rome.

Guelfes et gibelins modifier

Au XIIIe siècle elle fut gouvernée tantôt par les tyrans de la dynastie des Gatti, tantôt par les Di Vico. Frédéric II rallia Viterbe au parti Gibelin en 1240, mais lorsque les citoyens chassèrent ses troupes de la ville en 1243, il dut faire demi-tour et assiégea la cité, d'ailleurs en vain. De ce moment, Viterbe demeura une ville guelfe. Entre 1257 et 1261, elle fut le siège de la papauté, au temps du pape Alexandre IV, qui y mourut. Son successeur Urbain IV fut élu à Viterbe.

En 1266-1268 le pape Clément IV fit de Viterbe sa base d'opérations dans son combat sans merci contre les princes Hohenstaufen. Depuis la loggia du palais pontifical, il excommunia l'armée de Conradin de Souabe qui défilait le long de la Via Cassia, avec la malédiction prophétique de « moutons allant au sacrifice ». Dès la fin des années 1260, Viterbe devint l'un des hauts lieux de la pensée occidentale : autour de saint Thomas d'Aquin s'y réunirent les érudits Guillaume de Moerbeke et Vitellion. En 1271, après une vacance de trois ans de la papauté, Bonaventure, ministre général des franciscains et futur saint, convainquit le seigneur de Viterbe d'enfermer les électeurs, au pain et à l'eau, jusqu'à ce qu'ils réussissent à élire un pape, en l'occurrence Grégoire X. Celui-ci se souvint de ces péripéties et instaura le conclave, au IIe concile de Lyon en 1274.

Parmi les autres papes élus à Viterbe, figurent Jean XXI (1276-1277), qui mourut à cause de l'effondrement d'un plancher dans le palais, Nicolas III, et le français Martin IV. Les habitants de Viterbe, opposés à l'élection d'un étranger réputé à la solde du roi de Naples, Charles Ier d'Anjou, investirent la cathédrale où se tenait le conclave, et arrêtèrent deux des cardinaux. Ils furent ensuite excommuniés, et les papes ne devaient plus revenir à Viterbe que 86 ans plus tard.

Siège de l'ordre de l'Hôpital modifier

En 1523, Adrien VI autorise les Hospitaliers qui, chassés de Rhodes, s'étaient établis à Messine, à Baïes et finalement à Civitavecchia, à s'installer à Viterbe. De 1523 à 1527, les Hospitaliers ont leur siège dans le palais Albornoz. Ils abandonnent Viterbe en 1527 lors d'une épidémie de peste pour s'établir à Nice puis à Villefranche[6].

Monuments modifier

Palais des papes modifier

Le plus célèbre monument de Viterbe est le palais des papes, construit de 1255 à 1266 sur la colline de San Lorenzo pour protéger le pape, avec sa célèbre loggia formée d'une seule rangée de sept arches soutenues par de minces colonnes jumelées qui se croisent pour former un élégant entablement.

La loggia donne accès à la grande salle du conclave, qui fut le théâtre de la fameuse élection du pape Grégoire X le .

Palais Albornoz modifier

Le palais, ou château (Rocca) Albornoz, situé près de la Porta Fiorentina, est construit à partir de 1354 par le cardinal Gil Álvarez Carrillo de Albornoz. En 1475, l'architecte Bramante, à la demande du pape Sixte IV, crée le jardin intérieur avec une fontaine en son centre. De 1523 à 1527, les chevaliers Hospitaliers, chassés de Rhodes, y installent le siège de l'ordre. Au milieu du XVIe siècle, le pape Paul III fait réaliser la loggia qui égaie un peu l'austérité de l'ensemble. Au milieu du XVIIe siècle, le palais abrite un orphelinat. Au siècle suivant, il est utilisé comme caserne. Gravement endommagé durant la seconde guerre mondiale, il a été entièrement restauré et abrite aujourd'hui le Musée national étrusque[7].

Rose de Viterbe modifier

La religieuse franciscaine Rose de Viterbe (1235-1252), enterrée au couvent de Viterbe et plus tard canonisée, est l'objet d'une particulière dévotion locale qui donne lieu, chaque année le 4 septembre, à une procession haute en couleur (commémorant l'action censément miraculeuse de sainte Rose lors d'une épidémie de peste au XVIIe siècle). Une centaine de porteurs bénévoles, les Facchini di Santa Rosa (Littéralement les valets de sainte Rose), transportent à travers la ville un extraordinaire « clocher » abondamment illuminé, haut de plusieurs dizaines de mètres et construit en fibre de verre et résine polyester (après l'avoir été en carton-pâte et stuc), dénommé Macchina di Santa Rosa créé par un comité local et régulièrement reconstruit au goût du jour.

Autres modifier

-

Cathédrale San Lorenzo et campanile.

-

Hôtel de Ville et piazza del Plebiscito.

-

Piazza del Plebiscito

-

Porte Florentin.

-

Fontaine de Piazza delle Erbe.

Enseignement modifier

Personnalités liées à Viterbe modifier

Nées à Viterbe modifier

- Godefroi de Viterbe (v. 1133-1191), historien

- Jacques de Viterbe (1255-1307), théologien béatifié.

- Annius de Viterbe (1432-1502), dominicain, historien.

- Antonio del Massaro (dit il Pastura) (vers 1450-1516), peintre.

- Gilles de Viterbe (1469-1532), théologien, prédicateur, cardinal.

- Olimpia Maidalchini (1597-1657), aristocrate, belle-sœur du pape Innocent X

- saint Crispin de Viterbe (1668-1750), religieux capucin

- Dionisio Gregorio Piacentini (1684-1754), philologue et antiquaire

- Dominique Barberi (1792-1849), prêtre passioniste béatifié

- Gabrielle Réval (1869-1938), femme de lettres française.

- Fortunato Frezza (né en 1942), cardinal italien de la Curie romaine.

- Roberto Vittori (né en 1964), astronaute.

- Leonardo Bonucci (né en 1987), footballeur.

Décédées à Viterbe modifier

- Alexandre IV (1199-1261), pape

- Clément IV (vers 1200-1268), pape

- Adrien V (vers 1205-1276), pape

- Jean XXI (vers 1210/1220-1277), pape

- Gil Álvarez Carrillo de Albornoz (1310-1367), cardinal.

- Pierre de Bagnac (ou Banhac) (vers 1330-1369), dit le cardinal de Montmajour.

- Étienne Aubert le Jeune (?-1369), cardinal, inhumé dans la cathédrale.

- sainte Jacinthe Mariscotti (1585-1640), religieuse franciscaine

- Cristoforo Widmann (1617-1660), cardinal

- Ludovico Mazzanti (1686-1775) peintre romain

- Lucien Bonaparte, (1775-1840), frère de Napoléon Ier

- Gaetano Bedini (1806-1864), prélat, cardinal et diplomate, enterré dans la cathédrale.

- Giorgio Capitani (1927-2017), réalisateur de cinéma

- Venantino Venantini (1930-2018), acteur

Administration modifier

Hameaux modifier

Acquarossa (à 6,9 km), Bagnaia (à 5,2 km), Belcolle (à 2,8 km), Campo Nuovo (à 20,3 km), Campolungo (à 4,8 km), Canale (à 7,2 km), Canepinetta (à 5,5 km), Carcarelle (à 7,7 km), Castel d'Asso (à 6,5 km), Centro Giovanni XXIII (à 2,9 km), Fastello (à 14,3 km), Fiera di Viterbo (à 6,4 km), Grotte Santo Stefano (à 13,1 km), La Quercia (à 2,5 km), Le Case (à 13 km), Le Farine (à 2,8 km), Magugnano (à 13,2 km), Montecalvello (à 18,3 km), Montefalco (à 5,6 km), Monterazzano (à 8,9 km), Ombrone (à 11,1 km), Pian di Legname (à 5,3 km), Ponte Cetti (à 5,1 km), Ponte di Cetti (à 5,2 km), Pratoleva (à 18,4 km), Roccalvecce (à 17,6 km), San Martino al Cimino (à 5,7 km), Sant'Angelo (à 18,1 km), Sant'Angelo di Roccalvecce (à 17,4 km), Strada Romana (à 6,4 km), Terme (à 4,9 km), Tobia (à 6,5 km), Vallebona (à 16,5 km), Villa Immacolata (à 4,4 km).

Communes limitrophes modifier

Bagnoregio, Bomarzo, Canepina, Caprarola, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vetralla, Vitorchiano

Évolution démographique modifier

Habitants recensés

Notes et références modifier

- « https://demo.istat.it/?l=it »

- Site internet https://visite.viterbo.it __"La storia di Viterbo".

- Idem.

- https://visit.viterbo.it

- Ce souverain pontife fut assiégé en vain par les Romains à Viterbe.

- Sur ces épisodes, v. Feu S.D.B.S.D.L.(Pierre de Boissat, sieur de Licieu), Jean Baudouin, F[rère] Anne de Naberat, Histoire des chevaliers de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, Paris, Jacques d'Allin, MDCLIII, p. 273-291 (cet ouvrage est en fait une traduction adaptée d'un ouvrage antérieur dû à Giacomo Bosio)

- Voir la présentation du musée sur le site de l'office de tourisme de la province de Viterbe : [1]

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier

Liens externes modifier

- Site officiel

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :