Mur d'Aurélien

| Mur d'Aurélien | |

Une section du mur d'Aurélien entre la porta Ardeatina et la porta San Sebastiano. | |

| Lieu de construction | Rome |

|---|---|

| Date de construction | 271-282 |

| Ordonné par | Aurélien |

| Type de bâtiment | Enceinte fortifiée |

| Hauteur | Jusqu'à 10 m |

| Longueur | 19 km |

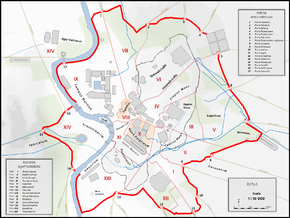

| Le plan ci-dessous est intemporel. Tracé du mur d'Aurélien (en rouge) |

|

| Coordonnées | 41° 52′ 24″ nord, 12° 29′ 56″ est |

| Liste des monuments de la Rome antique | |

| modifier |

|

Le mur d'Aurélien (en latin : Muri Aureliani, littéralement « les murs d'Aurélien ») est une enceinte fortifiée construite de 271 à 282 afin de protéger la ville de Rome, capitale de l'empire romain, à une époque où l'insécurité a mis fin à la période de la paix romaine. Une grande partie de ces remparts existe encore aujourd'hui.

Les travaux débutent sous le règne de l'empereur Aurélien en réaction à des invasions germaniques notamment des Juthunges et des Vandales dans le nord de l'Italie et se terminent sous le règne de son successeur, Probus. Par la suite, des améliorations sont effectuées par les empereurs Maxence (vers 310), puis Honorius (vers 400). Durant cette période, Rome cesse d'être le siège du gouvernement de l'empire, désormais divisé en deux : les empereurs d'Occident résident à Milan (puis à Ravenne) et à Trèves ; les empereurs d'Orient à Constantinople.

Deux assauts contre Rome sont repoussés au début du Ve siècle, mais elle est est prise trois fois au cours du même siècle : par les Wisigoths d'Alaric Ier en août 410, par les Vandales de Genséric en 455 et par les Ostrogoths de Théodoric le Grand en 493 (Rome fait alors partie du domaine d'Odoacre, qui a mis fin à l'empire d'Occident en 476). Au VIe siècle, le général Bélisaire, au service de l'empereur d'Orient Justinien qui essaie alors de reconquérir l'Occident, parvient prendre Rome à la fin du siège de 537-538.

Les remparts de Rome traversent le Moyen Âge, protégeant à partir du VIIIe siècle la capitale des États pontificaux, notamment contre les raids sarrasins et contre l'attaque de Robert d'Anjou en 1327. À l'époque moderne, des éléments défensifs sont rénovés par plusieurs papes, dont Pie II au XVe siècle, puis, après le sac de Rome de 1527, par Pie IV en 1562, Urbain VIII en 1623 et Alexandre VII au XVIIe siècle.

Le , les troupes du royaume d'Italie, créé en 1861 par la maison de Savoie, parviennent à prendre Rome. Les troupes françaises envoyée par Napoléon III au secours du pape ne parviennent pas à reprendre la ville aux Italiens. Cela met fin aux États pontificaux et réduit le pape à vivre dans la cité du Vatican, qui est devenu un nouvel État pontifical en 1929.

La plus grande partie du mur d'Aurélien existe encore actuellement, dans un bon état de conservation. Il constitue la limite administrative du Municipio I, ou Centro Storico, dans lequel se trouvent vingt des vingt-deux quartiers historiques (rioni) de Rome.

Historique modifier

Premières enceintes défensives modifier

La première muraille de Rome qui ne protège que le mont Palatin de forme carrée remonte à la fondation de la ville à l'époque de Romulus[B 1]. Elle se dénomme Roma quadrata et aurait comporté trois ou quatre portes[B 2]. Des doutes subsistent encore sur son existence malgré la découverte de vestiges au nord-est de ce mont[B 3].

Servius Tullius, le sixième roi de Rome, fait construire une enceinte défensive dénommée muraille Servienne, plus large que la précédente pour délimiter la « grande Rome des Tarquins » en « forme de haricot »[B 4]. Elle serait constituée d'un remblai, d'un fossé et d'un mur[B 3]. Des incertitudes subsistent sur le tracé de cette muraille[B 3]. Les vestiges découverts datent de deux siècles plus tard, lors de la reconstruction de la muraille en après le sac de Rome mené par l'armée gauloise commandée par Brennos en [B 3]. Des quartiers se situent déjà à l'extérieur de la muraille à cette époque, le Campus Martius et l'(grc)[B 3]. Elle est également rénovée pendant la deuxième guerre punique et les deux guerres civiles entre Sylla et Caius Marius[B 5]. Au Ier siècle av. J.-C., la muraille servienne est peu visible, avec le développement des faubourgs et de divers édifices[B 6].

Avec la nouvelle forme de la ville en étoile et l'arrivée au pouvoir du premier empereur Auguste au pouvoir et la Pax Romana qui s'ensuit, les murs défensifs ne sont plus nécessaires car c'est la superficie de l'Empire romain qui assure la tranquillité de Rome[B 7]. Toutefois, les portes de l'ancienne muraille subsistent avec désormais des rôles économique et administratif[B 8].

| Muraille Servienne | ||||||||||||

| ||||||||||||

Première phase de construction sous Aurélien et Probus modifier

Invasions germaniques modifier

Au IIIe siècle, les limites de Rome se sont étendues bien au-delà de l'ancienne muraille Servienne, construite pendant la période républicaine à la fin du IVe siècle av. J.-C.[A 1]. Rome reste sans fortification pendant les siècles suivants[A 2]. Le besoin de défenses plus adaptées devient critique pendant la crise du troisième siècle, lorsque des tribus barbares passent les limes de Germanie, et sont arrêtées avec difficulté par l'armée romaine. L'incursion des peuples germains jusqu'en Italie du Nord sous Gallien, Claude le Gothique et au début du règne d'Aurélien laisse craindre une attaque de Rome[C 1].

En 270, les Juthunges et les Vandales envahissent le nord de l'Italie, infligeant une sévère défaite à l'armée romaine à la bataille de Plaisance en 271[C 2]. En suivant la via Aemilia, ils menacent rapidement Rome car l'Empire n'a pas de force à interposer dans ce secteur et l'emprise de la capitale romaine a largement dépassé la protection de la muraille Servienne[C 2]. Pour les habitants de la capitale, la crainte s'installe avec le souvenir de la campagne d'Hannibal Barca lors de la deuxième guerre punique[D 1]. Les deux tribus germaniques sont finalement repoussées après deux victoires romaines en 271 à Fanum Fortunae et Ticinum[C 2]. Aurélien ordonne alors la construction d'une nouvelle muraille pour défendre la ville en cas d'invasion au printemps 271[C 2].

À l'intérieur de la capitale, des troubles éclatent à l'été 271, lors de la rébellion des ouvriers de la monnaie ; plusieurs milliers de personnes meurent dans les combats qui en résultent. La construction du mur est également un prétexte pour reprendre en main la population de Rome, la faible hauteur du mur ne permettant pas de le définir comme un élément uniquement défensif[D 2].

Aurélien ne peut laisser une armée permanente conséquente dans le nord de l'Italie pour contrer des invasions germaniques car elle lui est nécessaire pour ses campagnes danubiennes et orientales[C 3]. La garde prétorienne doit également accompagner l'empereur en campagne et ne peut défendre Rome. La décision est prise d'édifier une muraille pour rassurer la population après le départ de l'armée pour l'Orient, mais aussi pour défendre la capitale contre une attaque peu organisée par des tribus germaniques[C 3],[D 1]. Le mur est peut-être aussi un moyen pour Aurélien de réformer la société en la contrôlant davantage et de la reprendre en main avec le concept de « défense interne »[D 3]. D'autres villes de l'Empire comme Byzance et Mediolanum se dotent également d'une muraille à la même période[D 4].

Début des travaux modifier

Les travaux sont décidés entre mars 271 et avant le départ de l'empereur en Orient à l'été 271 contre l'Empire de Palmyre dirigée par la reine Zénobie et restent une mesure d'urgence face aux invasions barbares[D 5]. La construction du mur est, de loin, le plus grand projet de construction à Rome depuis plusieurs décennies, une déclaration concrète de la force toujours présente de Rome[1]. La première phase de construction débute et les murs sont bâtis en seulement cinq ans, bien qu'Aurélien lui-même meure avant la fin du projet[A 2],[D 6]. Les travaux se terminent avant la mort d'Aurélien ou sous son successeur Probus [A 2],[D 7].

Les réparations effectuées entre le règne d'Aurélien et celui de Flavius Honorius sont mal connues[D 7], à l'exception des travaux entrepris par l'empereur Maxence opposé au césar occidental Sévère et à l'auguste oriental Galère. Il renforce les maçonneries de la muraille, principalement avec de l'opus listatum (alternance de bandes de briques et de moellons de tuf)[A 2],[C 4]. La hauteur des murs est doublée et des points d'accès sont comblés[C 4]. Les murs de la caserne de la Garde prétorienne sont renforcés de tours carrées espacées de manière irrégulière[A 3]. Un fossé commence à être creusé, mais il ne sera jamais terminé[A 2].

Seconde phase de construction sous Flavius Honorius et sièges modifier

En 401-402, sous le règne de Flavius Honorius débute la seconde phase de construction avec le doublement de la hauteur des murs pour repousser les attaques des Goths[A 2],[D 6]. Cette nouvelle hauteur nécessite de remonter le chemin de ronde possédant désormais des créneaux, l'ancien étant remplacé par des meurtrières[A 4]. À cette époque, le mausolée d'Hadrien (le moderne château Saint-Ange), de l'autre côté du Tibre est incorporé comme forteresse sur la rive droite dans les défenses de la ville[A 5]. Flavius Honorius fait fermer deux poternes l'une proche de la porta Nomentana et l'autre à côté du Castra Praetoria[A 3]. Des rénovations sont effectuées comme pour la porta Tiburtina ou l'amélioration des défenses de la porta Praenestina-Labicana[A 3]. Peu de temps après, Stilicon, régent de l'Empire romain d'Occident pour Flavius Honorius, parvient à repousser deux sièges menées par Alaric Ier, roi des Wisigoths, dont le deuxième a lieu en [C 5]. Mais à la troisième tentative, le , Alaric Ier parvient avec son armée à franchir le mur d'Aurélien par la porta Salaria et livre la ville au pillage pendant trois jours[2],[C 6].

Après 440, Théodose II et Valentinien III réalisent une restauration mineure des tours et des portes pour réparer les dommages subis lors du sac d'Alaric Ier[3]. En 442, lors d'un séisme, des fissures apparaissent dans le secteur sud du mur entre la porta Appia et la porta Metronia[C 7]. Des restaurations urgentes sont faites sur la porta Appia[C 7]. Plus globalement, au milieu du Ve siècle, le mur est restauré une première fois et des contreforts sont installés sur une partie de la muraille[C 8]. En 455, les Vandales de Genséric parviennent à franchir le mur et occupent la ville pendant quatorze jours[C 9]. En 493, Théodoric le Grand fonde le Royaume ostrogoth et occupe la ville[C 9]. Le mur est restauré une seconde fois au début du VIe siècle[C 4].

En 536, Bélisaire, général de l'empereur byzantin Justinien Ier, reprend Rome aux Ostrogoths en négociant[C 10]. Après une première restauration du mur commandée par Bélisaire, l'année suivante, en 537-538, les troupes byzantines assiégées repoussent les Ostrogoths commandés par Vitigès avec divers projectiles, dont des statues placées sur les hauteurs du mausolée d'Hadrien[A 6],[C 8]. Les défenses de la ville sont alors renforcées[A 7]. Totila, roi des Ostrogoths, prend la ville par trahison le en passant par la porta Asinaria et décide de détruire les murs afin d'enlever aux Byzantins la possibilité de défendre Rome[C 11]. Selon Procope de Césarée, un tiers des murs sont détruits. Le retour de Bélisaire en Italie au printemps 547 lui permet de reprendre la ville et d'arrêter la destruction des fortifications[C 11]. Une seconde restauration est donc menée cette année-là[C 4]. En 549, Totila fait de nouveau le siège de Rome et prend la ville en 550[C 12].

Restaurations sous les papes à l'époque médiévale modifier

Aucune mention de la muraille entre le milieu du VIe et le premier quart du VIIIe siècle, ce qui ne signifie pas un arrêt de l'entretien[E 1]. Entre la fin du Ve et le début du VIIIe siècle, Rome qui est devenue ville de province au sein de l'Empire byzantin, n'a ni les ressources, ni la puissance politique pour entretenir la muraille[E 2]. Entre le VIe et le IXe siècle, les Papes prennent toutefois en charge l'entretien et la rénovation du mur avec une programmation précise et la constitution d'aires de stockage spécialisées pour les matériaux[E 3].

Entre 729 et 737, les papes Grégoire II et Grégoire III réalisent une restauration de la porta Tiburtina et de la porta Praenestica[4]. En 755, Aistolf, roi des Lombards met le siège devant Rome endommageant gravement les murs[4]. Le pape Adrien Ier doit alors reprendre les restaurations de Grégoire III en 772 en faisant reconstruire les portes Salaria, Ostiensis et Portuensis[4]. Au début du VIIIe siècle, des églises et des oratoires sont construits près des portes en lien avec les saints enterrés à proximité à l'image de l'église San Giovanni a Porta Latina édifiée en souvenir du martyr de l'apôtre Jean[E 4]. À la fin du VIIIe siècle, sous le pontificat d'Adrien Ier sous l'effet des dégradations, des rénovations sont entreprises et sont prouvées par l'archéologie[E 5].

Entre 847 et 853, le pape Léon IV termine la transformation du mausolée d'Hadrien en forteresse[4]. Entre 855 et 1157, aucune source n'a été découverte concernant le mur d'Aurélien[E 6].

En 1157, la commune de Rome finance la restauration de la porta Metronia ce qui montre que la gestion de la ville est passée de la papauté au sénat de Rome qui exerce le désormais son contrôle sur l'enceinte et les portes d'accès comme le montre une inscription lapidaire datant de cette date[4],[E 7]. Les impôts permettent de financer les éventuelles restaurations[E 8].

Aux XIIe et XIIIe siècle, le mur perd son rôle défensif mais il reste considéré comme une « merveille de la ville »[E 9]. Dans le même temps et jusqu'au XVe siècle, le remploi est généralisé pour les éléments constituants les anciens monuments de Rome pour des constructions nouvelles[E 10]. Les pierres et briques sont réutilisées en fonction de leurs caractéristiques (nature, dimension, finition) ou transformées en chaux[E 10]. Les matériaux réutilisés sont principalement le marbre, le travertin, les blocs colorés ou gravés[E 11]. Les plus beaux blocs sont choisis pour être les plus visibles et mis en valeur[E 12]. Si la réutilisation ne s'avère pas possible, elles sont broyés et incorporées au mortier[E 10]. L'ancien mortier est également réutilisé[E 10].

En 1327, Robert d'Anjou échoue à prendre la ville[A 8]. En 1377, le retour des papes nécessite de reprendre les défenses de la ville : les travaux commencent avec la défense du Latran[E 13].

À partir des années 1420, sous le pontificat d'Eugène IV, des interventions sont réalisées sur le mur d'Aurélien[E 13]. Sous Nicolas V décide la plus grande rénovation des murailles depuis Bélisaire[4]. La partie sud est entièrement reconstruite entre la porta Ardeatina et le Tibre[E 14]. La muraille à l'est de la Modèle:Lati est également rénovée[E 14]. La porta San Paolo est modernisée par l'architecte italien Leon Battista Alberti après les leçons tirées de la prise de Constantinople par les Turcs ottomans en 1453[4]. Les tours de la porte bénéficient des nouvelles techniques de fortification en plaçant des contreforts à base triangulaire avec un coin tourné vers l'ennemi[4]. Un remblai est également construit[4].

À partir du milieu du XVe siècle, un changement de stratégie s'opère dans le remploi des matériaux, choisis désormais uniquement en fonction de leur intérêt fonctionnel[E 12]. Jusqu'à ce moment là, la présence de matériaux antiques dit « nobles » (marbre, travertin, pierres sculptées ou colorées) symbolise une culture de la mémoire du passé[E 15]. Après la seconde moitié du XVe siècle, le choix des matériaux à remployer s'effectue principalement selon les besoins[E 15].

Modernisation des défenses à l'époque moderne modifier

En 1498, sous le pontificat d'Alexandre VI la porta Settimiana remplace une poterne fortifiée romaine construite pendant l'Antiquité[A 9],[5].

Entre 1538-1542, le pape Paul III charge l'architecte italien Antonio da Sangallo le Jeune, concepteur de fortifications dans plusieurs villes italiennes (Ancône, Florence, Plaisance et surtout Civitavecchia, de construire dix-huit bastions sur le mur d'Aurélien, principalement sur le secteur sud le plus exposé[C 13],[5]. Les coûts de construction sont très élevés pour un seul bastion (environ 44 000 ducats) comme pour le Bastione Sangallo près de la porta Ardeatina[C 13]. Vu le coût de construction, le projet est vite abandonné[C 13].

Entre 1642 et 1643, la porta Appia est rénovée et des murs sont construits autour du Trastevere sur demande du pape Urbain VIII[5]. Entretemps, en 1643, la porta Portuensis est détruite[A 9]. En 1655, sous le pontificat d'Alexandre VII, les noms des portes sont changés pour correspondre à ceux des basiliques proches[5].

En 1703, sous le pontificat de Clément XI, les Curatores sont chargés d'entretenir les parties les plus dangereuses de la muraille situées entre la porta San Paolo et la porta San Lorenzo[5]. Puis, sous le pontificat de Benoît XIV des rénovations sont effectuées sur le revêtement et l'enduit des murs, ainsi que le Castra Praetoria, la porta del Popolo et le Muro Torto[5]. Enfin Pie VII dépense 5 884 écus sur neuf années pour l'entretien de l'enceinte défensive[5]. Ces derniers travaux sont confiés à Giuseppe Valadier qui commence par le secteur entre la porta del Popolo et le Pincio, mais en raison de la privatisation de certains secteurs, le projet n'arrivera pas à son terme[5]. Le Muro Torto est transformé pour servir de support aux terrasses supérieures du Pincio[5].

Aménagements et préservation à l'époque contemporaine modifier

En 1825, une partie du mur est reconstruite mais sur un tracé différent de l'antique[A 6].

En 1838, Grégoire XVI mène une restauration radicale de la porta Praenestina-Labicana (qui devient la porta Maggiore)[6]. De nombreux ajouts du Moyen Âge sont supprimés, les tours latérales sont détruites et les deux arcs sont rétrécis[6].

Le , le pape Pie IX transfère la gestion du pomerium, du mur d'Aurélien et de ses portes du gouvernement pontifical à la commune de Rome[D 8]. Cette dernière prend en charge la restauration et la sauvegarde du mur d'Aurélien[D 8].

Au début du XIXe siècle, la section du mur située sur la rive gauche du Tibre est entièrement détruite entre la porta del Popolo et le pont Sisto dans l'indifférence générale[D 9]. En 1869, Pie IX fait détruire une partie de la porta Tiburtina[A 3]. Le mur d'Aurélien continue d'être une défense militaire significative des États pontificaux jusqu'au lorsque les troupes italiennes du révolutionnaire italien Giuseppe Garibaldi le percent près de la porta Pia, puis prennent Rome[C 14]. Le mur permet aux troupes italiennes de résister un temps à l'armée française arrivée au secours du pape. La porta Salaria est détruite cette même année[A 6]. Le 20 septembre 1870, le pape transfère la gestion du mur à la commune de Rome, les portes et les portions de mur qui gênent l'extension de la ville sont alors détruites[D 10].

Le mur sert également à définir les limites de Rome jusqu'au XIXe siècle, les zones construites étant confinées à l'intérieur de son périmètre[B 9]. À la fin de ce siècle, de nombreuses brèches sont créées afin de permettre le passage de nouvelles voies permettant le développement de Rome[D 8].

Jusqu'au début du XXe siècle, le mur d'Aurélien délimite la frontière fiscale pour le paiement des taxes sur les marchandises entrant dans Rome[B 10].

En 1930, les travaux de Ian Richmond permettent d'éveiller un intérêt archéologique pour le mur[C 15],[D 11].

Au cours de l'hiver 1962-1963, d'importantes gelées et chutes de neige incitent la commune de Rome à investir massivement dans la restauration de la muraille[6]. Les premiers travaux commencent au début de l'année 1965 et se terminent en octobre 1966[6]. L'objectif des travaux n'est pas de restaurer la muraille dans son aspect antique mais de la protéger des dégâts causés par le temps et d'améliorer l'étanchéité de la structure[7].

En 1999 lors de la préparation du jubilé de l'an 2000, des ruines de la muraille sont détruites pour permettre le passage du défilé de la cérémonie et la création d'un jardin[D 12].

| Représentations de différentes parties de la muraille à l'époque contemporaine | ||||||||||||

| ||||||||||||

Historiographie, archéologie et préservation modifier

Fonds ancien modifier

Époque antique modifier

Aucune source antique n'évoque la construction avant la seconde partie du IVe siècle[D 7].

Le chronographe de 354 imputé au lapicide romain Furius Dionysius Filocalus mentionne le creusement d'un fossé sous Maxence mais ne fait aucune mention de la muraille[D 13]. Lactance, rhéteur romain et apologète chrétien de la fin du IIIe et du début du IVe siècle, dans son œuvre De mortibus persecutorum (en français : De la mort des persécuteurs) évoque pendant le règne de Maxence le début du creusement d'un fossé en avant du mur mais sans que celui-ci ne soit terminé[C 4]. Pour la même période, Jérôme de Stridon, moine romain, parle de la construction aurélienne dans sa Chronique[C 2].

L'Histoire Auguste, recueil de biographies impériales, cite la décision d'extension des murs de Rome prise par l'empereur Aurélien avant son départ pour le limes danubien[8],[C 16].

Eutrope, historien et haut fonctionnaire romain du IVe siècle mentionne le mur dans son Abrégé de l'histoire romaine[C 2]. Au même siècle, Aurelius Victor, autre historien et haut fonctionnaire romain, évoque la vulnérabilité de Rome dans son Livre des Césars, indications reprises par un auteur anonyme dans un livre intitulé Épitomé de Caesaribus[C 2].

En 404, Claudien, poète latin de la fin du IVe et du début du Ve siècle, écrit un panégyrique l'année où Flavius Honorius devient consul de la partie occidentale de l'Empire romain, ce qui permet de lui attribuer une partie de la rénovation du mur. Il y vante sa beauté et son utilité[D 14].

Époque médiévale modifier

Zosime, historien byzantin de la fin du Ve et du début du VIe siècle, évoque la fin de la construction du mur par Probus dans son Histoire universelle[C 17].

Procope de Césarée, historien et écrivain byzantin du VIe siècle, accompagne le général Bélisaire lors de l'attaque repoussée des Goths contre le mausolée d'Hadrien, élément défensif du mur d'Aurélien, qu'il cite dans son œuvre Les Guerres de Justinien[A 6],[C 18]. Il donne une description de la partie des murs localisée vers la Porta Flaminia[A 10]. Il estime que les défenses préparées par Aurélien le long du Tibre sont insuffisantes et il énonce toutes les améliorations apportées par Bélisaire après la reconquête de la ville par les Byzantins notamment l'ajout d'éperons sur les merlons afin de protéger les défenseurs[A 11],[E 16]. Pour le même siècle, Jean Malalas, chroniqueur byzantin, parle de la main d’œuvre employée pour la réalisation des travaux dans sa Chronographia[C 19].

Le Liber Pontificalis, catalogue réalisé entre le VIe et le IXe siècle, mentionne des indications sous les règnes des papes Sisinnius, Grégoire II, Adrien Ier et Léon IV[E 1].

La Notitia portarum, publiée lors de la première moitié du VIIIe siècle, indique le nom des portes selon les martyrs chrétiens enterrés à proximité[E 17].

Pendant le règne de Serge III au début du IXe siècle, un poème d'Eugenius Vulgarius évoque la muraille[E 5]. Au cours du même siècle, l'Itinerario di Einsiedeln écrit par un anonyme décrit précisément le mur, tronçon par tronçon de porte à porte[E 18].

En 1258, des documents papaux mentionnent la muraille[E 19].

En 1378, après le retour du pape Grégoire XI depuis pape d'Avignon, une intervention sur le mur est mentionnée[E 20].

Pour le Moyen Âge, il faut repositionner l'entretien de l'édifice en lien avec les constructions à l'époque de la ville de Rome, voir plus généralement de la Campanie[E 21]. Les Ve-VIIe siècle, VIIIe-VIIIe siècle et XIIe-XIIIe siècle sont bien documentées mais l'interprétation y est controversée[E 22]. Globalement les restaurations entreprises au Moyen Âge sont plutôt bien documentées[E 23].

Archéologie modifier

Différents éléments complémentaires permettent d'obtenir des informations comme la présence des armoiries papales ordonnant et réalisant les restaurations, les graffitis, les invocations, les dessins réalisés par les ouvriers sur la courtine[9].

Une inscription dédicatoire sur la porta Tiburtina dédiée à Flavius Honorius permet d'attribuer la rénovation de ce secteur à cet empereur[D 15].

Trois inscriptions retrouvées sur le mur mentionnent les travaux réalisés à la fin de l'année 401 sur demande de l'empereur Flavius Honorius[C 20].

La plupart des restaurations du Moyen Âge n'ont pas laissé de traces archéologiques[E 23]. Parfois des rénovations entreprises à cette époque peuvent avoir effacées des interventions précédentes[E 24].

Des inscriptions sont incorporées dans le Corpus Inscriptionum Latinarum à l'image de l'inscription CIL VI, 1247 pour la construction probablement sous Septime Sévère de la réserve entre l'Aqua Marcia et la muraille[E 25].

Historiographie modifier

Globalement, la chronologie du mur d'Aurélien est à étudier comme un élément indisociable de l'évolution de Rome et non comme un élément indépendant[E 26].

Au XVe siècle, les transformations apportées à la muraille sont documentées[D 16].

Des dessins et gravures qui vont de la Renaissance au XVIIIe siècle représentent la porta Latina[A 12].

Antonio Nibby, archéologue italien du début du XVIIIe siècle, est le premier auteur en 1820 à évoquer le mur, même s'il attribue ce dernier à Flavius Honorius[D 17].

Rodolfo Lanciani, archéologue italien de la fin du XIXe et du début XXe siècle est le premier à proposer un calcul de la longueur de la muraille[D 7]. En 1892, il est le premier auteur à différencier les deux périodes de construction du mur : celle d'Aurélien et celle de Flavius Honorius[D 17].

Léon Homo, historien français de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, réalise la première étude synthétique en 1904[D 17].

Sir Ian Archibald Richmond, archéologue britannique du XXe siècle, dans The City Walls of Imperial Rome: An Account of its Architectural Development from Aurelian to Narses paru en 1930 est le premier à évoquer un intérêt archéologique pour la muraille[C 15],[D 11]. Dans son ouvrage, il distingue deux phases de construction (Aurélien et Probus, puis Flavius Honorius)[C 15],[D 18]. Sa théorie s'oppose à celle de la restauration réalisée en 310 par Maxence, hypothèse soutenue par Filippo Coarelli et Lucas Cozza[3].

Une thèse réalisée en 2015-2016 porte sur l'étude d'une partie du mur entre la porta Clausa et la tour n°26 permet de constater l'absence d'intervention entre les règnes d'Aurélien et de Flavius Honorius, mais des rénovations sont évoquées au Moyen Âge[E 27].

| Représentations de différentes parties de la muraille à l'époque moderne | ||||||||||||

| ||||||||||||

Préservation, restauration et muséification modifier

Généralités modifier

Le mur d'Aurélien est le mieux conservé de tous les murs défendant une ville pendant l'Empire romain[C 14]. De nombreux vestiges sont encore visibles tout le long de son tracé[C 14]. Cependant le travail de restauration est rendu difficile par l'usage des différents matériaux utilisés allant du Ier siècle av. J.-C. au XXIe siècle[D 19]. L'objectif des restaurations est de donner aux touristes une vision globale de l'enceinte défensive malgré le déphasage induit par le développement récent de la ville, les contraintes locales d'urbanisme de chaque secteur et son morcellement[D 20]. À moyen terme, un projet américano-italien envisage la création d'un parcours pédestre et cycliste autour des dix-neuf kilomètres de l'enceinte, à l'image du projet High Line à New-York[D 21].

Avec le transfert de responsabilité le du pape à la commune de Rome, le mur perd son rôle militaire : l'entretien s'arrête, les dégradations commencent et les propriétés limitrophes récupèrent des portions de la muraille[D 22]. Dix brèches sont alors créées pour laisser passer autant de nouvelles voies. La végétation envahit le mur, qui parfois devient invisible[D 23].

Lors de la préparation du jubilé de l'an 2000 en 1999, des ruines de la muraille sont détruites et des déblais sont enlevés afin de permettre la création d'un jardin[D 12].

Au XXIe siècle, la Sovrintendenza capitolina instaure le projet « Progetto Osservatori Mura Aureliane », lance un système de préservation en utilisant un système d'information géographique avec plusieurs partenaires et examine les dégradations provoquées par les agents atmosphériques sur le mur[D 24]. Le SIG permet d'intégrer des relevés 3D à partir des relevés planimétrique et spatial[D 25]. En 2017, le projet est toujours en cours d'élaboration et il permettra des analyses de synthèse concernant le mur à partir des travaux effectués, de réaliser des mesures de distance sur le plan 3D et d'interroger la base de données créée[D 26]. La méthode a été testée sur la porta Latina et la caserne de la Garde Prétorienne[D 27].

Une collaboration est également lancée avec les universités de Rome[D 28]. Les opérations de restauration comprennent l'élimination de la végétation, le nettoyage et le décapage léger des surfaces et la restauration structurelle[D 29]. Les dernières techniques de restauration tendent vers des réparations plus ponctuelles mais aussi plus discrètes[D 30].

Les études et les fouilles archéologiques concernant le mur se poursuivent afin de le restaurer au plus juste et de faire connaître ce monument au public[D 31].

Secteurs modifier

Il ne reste aucun élément du mur construit le long de la rive gauche du Tibre qui est entièrement détruit entre la porta del Popolo et le pont Sisto dans l'indifférence générale au début du XIXe siècle[A 6],[D 9].

Une partie est bien conservée contre la muraille entre l'amphithéâtre Castrense et porta Asinaria, principalement l'intérieur de cette partie du mur mais les courtines ont dû être restaurées avec de la maçonnerie moderne[A 12]. En 2013, lors de la construction de la nouvelle ligne C du métro, des fouilles archéologiques sont menées sur un secteur proche de la porta Asinaria, ainsi que sur deux tours et quatorze arches du chemin de ronde intérieur[D 32]. Une proposition existe pour créer deux parcours piétons franchissant cette porte, ainsi que la création d'un jardin du côté de la face interne[D 33].

Une autre partie de la muraille bien conservée se situe entre la porta Metronia et la porta Ardeatina même si une partie est restaurée par la ville de Rome[A 12]. La porte la mieux conservée est la porta Appia[A 8].

La porta Ostiensis est la seconde porte la mieux conservée de l'enceinte fortifiée, endommagée après un bombardement dans le secteur et rénovée après 1944[A 13],[D 34]. Elle héberge le musée de la Via Ostiense où l'on peut voir une maquette d'Ostie, ainsi que des ports de Claude au Ier siècle et de Trajan au IIe siècle[A 13]. Des moulages de reliefs et des inscriptions retrouvés sur la via Ostiensis y sont conservés[A 13].

La pyramide de Cestius est également restaurée, tout comme la porta Clausa qui subit des dégradations importantes dues aux agents atmosphériques[D 35].

Des tours près de la porta Latina sont rénovées par les papes Pie II au XVe siècle, Pie IV en 1562, Urbain VIII en 1623 et Alexandre VII au XVIIe siècle[A 14]. L'intérieur de la porta Latina est rénové à la fin du XXe siècle et accueille le musée des murs[A 8].

En 2007 une partie des murs située le long de la travée viale Pretoriano se sont effondrés[D 36]. Les éléments instables ont été retirés[D 37]. Cette partie de la muraille est diversement conservée : bon état pour la période romaine, plus fragile sur la partie moderne située au-dessus, désagrégé au sommet[D 38]. La restauration entamée peu après comprend un comblement des vides dans le noyau, puis la reconstruction du parement en tuf[D 39]. Les briques sont rarement entières, de couleurs variables et proviennent de remploi ou sont neuves[D 40]. Le mortier réalisé est composé avec des inclusions de pouzzolane[D 40]. Des blocs de tuf de formes et de dimensions variables et des fragments de marbre recouverts d'un enduit gris sont également utilisés[D 40]. Une partie du mur est comprise dans une villa construite en 1741 par le cardinal Antonio Saverio Gentili[D 41]. Trois tours fortement modifiées depuis l'époque antique sont également restaurées sur cette section[D 42]. Des remontées d'eau par capillarité depuis la nappe phréatique existent toujours dans le mur [D 43].

En 2013, un fragment découvert au sud de la caserne de la Garde prétorienne montre des restaurations avec des matériaux de remploi en tuf ou en travertin effectuées au VIIIe ou IXe siècle[D 44]. Des pierres similaires semblent présentes dans la muraille Servienne et dans les aqueducs proches que sont l'Aqua Claudia et l'Aqua Marcia[D 45]. Des propositions existent pour détruire les constructions « parasites » situées le long des murs de la caserne[D 46].

En 2014, une partie des murs longeant la via delle Mura Latine est restaurée, les cavités qui sont peu nombreuses sont comblées et les joints sont refaits[D 47]. Une substance est appliquée pour stopper la désagrégation superficielle[D 48]. Le chemin de ronde est en partie reconstruit pour garantir la sécurité. Un écusson en marbre en l'honneur de Pie II est lui aussi rénové[D 49].

Cette même année, un projet de restauration voit le jour entre la piazzale Sixte V et la porta Tiburtina[E 28]. Entre la porta Tiburtina et la porta Maggiore, des rénovations sont entreprises par différents papes aux XVIe-XVIIe siècle (principalement sous Benoit XIV)[E 29] en mettant l'accent sur la solidité et non sur l'esthétisme[E 30]. En 1999, la Surintandance de Rome engage la restauration systématique de la muraille construite entre ces deux tours[E 31].

Au niveau de la zone de la via del Porto fluviale, avec la création d'une zone d'échange en lien avec la gare ferroviaire que ce soit au niveau des transports publics et privés tout en prenant en compte la présence du mur d'Aurélien, un cheminement piétonnier à hauteur du chemin du ronde est envisagé[D 50]. Des liens sont prévus avec la pyramide de Cestius et la porta San Paolo à proximité[D 50]. Un projet pour la porta San Paolo consiste en sa réintégration au tracé de la muraille tout en permettant le passage des voies de circulation imposées par les exigences urbaines actuelles[D 51].

Des projets de fusion entre zones archéologiques sont également à l'étude avec les thermes de Caracalla et la via Cristoforo Colombo, du mausolée de Lucius Fabius Cilo et de l'aqueduc d'Antonin[D 52]. Ce projet permettrait de réduire l'impact de la voirie moderne et les effets de la circulation[D 52].

Caractéristiques modifier

Généralités modifier

Sous le règne d'Aurélien modifier

L'objectif est de faire une défense suffisant à empêcher les peuples germains, incapables de tenir un long siège, de prendre rapidement la ville[A 2]. Aurélien, qui a déjà participé à des campagnes militaires contre les peuples germaniques et danubiens, connaît leurs difficultés lors des sièges qu'ils doivent mener[C 3]. Ces peuples vont mettre plusieurs décennies pour apprendre l'art de la guerre de siège et celles des engins de siège[C 21]. Il s'inspire des défenses érigées par Valérien à Thessalonique permettant à la ville de résister à une attaque des Goths ou celles construites par Gallien à Vérone qui empêche les Alamans de prendre la cité[C 3].

À sa construction, le mur s'étend sur presque 19 km (18 837,5 m selon Rodolfo Lanciani) et protège une superficie de 2 500 ha soit le double de la surface protégée par la muraille Servienne[C 22]. Le mur est épais de 3,5 m à 3,7 m et haut de 6 m[A 2],[D 7]. La hauteur est de 7 m mais avec les créneaux et le parapet de presque 1 m, la structure atteint un peu moins de 8 m[D 7],[10]. Certains secteurs dépassent les 10 m de hauteur[10]. Le mur est surmonté de deux types de créneaux : les premiers font une hauteur moyenne de 60 cm, une largeur de 45 cm et une distance de centre à centre de 3 m, les seconds font 90 cm de hauteur et 75 cm de largeur, tandis que la distance varie entre un minimum de 75 cm et un maximum de 1,5 m[10]. Le chemin de ronde fait 2,5 m de largeur[E 32].

Les travaux sont effectués par les collegia de maçons sous la supervision probable d'un petit groupe de soldats romains apportant leur expertise militaire et permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent lors de la construction[A 2],[C 23]. En échange de ce service rendu, les collegia participant à la construction, qui sont de nouveau contrôlés par le pouvoir central[D 53], peuvent porter le nom Aureliani dans leurs titres officiels[C 15]. 100 000 ouvriers auraient travaillé sur le chantier de la muraille[D 53]. Il aurait nécessité plus d'un million de m3 de maçonnerie lors de sa construction[D 54].

Une zone derrière les murs est dégagée, laissant des passages pour les sentinelles et les machines de guerre défensives, afin de pouvoir le renforcer en cas d'urgence[B 11]. Les expropriations et les démolitions ont sans doute été nombreuses afin de permettre la construction de ces passages[B 12].

Le mur de l'époque aurélienne comporte cependant des points faibles vers la porta Praenestina-Labicana et l'angle nord-ouest de la caserne de la Garde prétorienne[C 24].

Entre les règnes d'Aurélien et de Flavius Honorius modifier

L'empereur Maxence a fait rénover plusieurs murailles en Italie sous son règne, mais cela ne semble pas être le cas de celle de Rome, celle-ci n'étant datée que de seulement trente ans[D 55]. Entre le règne d'Aurélien et celui de Flavius Honorius, il semble y a voir eu deux interventions pour la rénovation du mur, mais une seule, voire aucune, ne peut être attribuée avec certitude à Maxence[D 56]. En effet, la technologie au début du XXIe siècle ne permet pas d'obtenir une datation avec certitude[D 57].

Ces deux restaurations semblent être plutôt l'œuvre de deux usurpateurs Magnence entre 350-353 et Eugène entre 392-394[D 58].

Sous le règne de Flavius Honorius modifier

Sous Flavius Honorius, le mur prend un rôle fortement défensif à la différence du choix décidé par son constructeur initial Aurélien[D 59]. Les travaux ne se résument donc pas à une simple réparation, mais plutôt comme un renforcement de l'intégrité et du bon fonctionnement du système défensif[D 60]. Depuis Aurélien, les courtines et les tours sont restées en bon état et nécessitent peu d'entretien[C 20]. Seules les fenêtres des tours sont remplacées par des meurtrières[C 20].

Les travaux menés sur l'ordre de Flavius Honorius portent moins d'attention sur les détails[D 61]. Pour chaque secteur de la muraille repris, plusieurs équipes travaillent ensemble mais une organisation cohérente permet d'harmoniser l'aspect final[D 62]. L'objectif est de progresser le plus rapidement possible en utilisant le maximum de matériaux de récupération[D 63].

La courtine est surélevée de 6 m par rapport au chemin de ronde d'Aurélien, en arasant le parapet et les créneaux, ce qui permet de doubler la hauteur du mur pour atteindre les 15 m[D 64],[C 25]. Dans certains cas, la reconstruction se fait sur l'entièreté du mur ou alors aucune rénovation n'est faite si le mur est en bon état au début du Ve siècle[D 65]. Sur les parties conservées, les archéologues constatent l'utilisation de grattoirs ou de matériaux abrasifs afin de régulariser le parement ancien[D 66].

Il existe donc désormais deux chemins de ronde d'une largeur comprise entre 3,5 à 4 m : un couvert abrité permettant le déplacement des archers et un à découvert[D 67],[E 32]. Globalement, la rénovation entre deux tours nécessite 1 500 m3 de maçonnerie[D 67]. Le chemin de ronde couvert passe à l'intérieur d'une galerie de 1,20 m de largeur qui supporte le chemin de ronde découvert situé au-dessus[D 68].

Les améliorations apportées par cet empereur permettent de classer les sections du mur en deux catégories : la première catégorie, là où le relief le permet, le mur fait 6 pieds à la hauteur du chemin de ronde et possède deux meurtrières entre deux tours ; la seconde, cas le plus courant, est dotée d'une galerie comportant sept arches soutenues par autant de cloisons entre deux tours [D 69]. Une attention particulière est portée au choix des briques qui composent le parement autour des meurtrières[D 70].

L'installation de la galerie est parfois rendue difficile par les variations de direction du mur d'Aurélien[D 71]. L'utilisation des voûtes est avantageuse pour limiter le volume de maçonnerie mais les travaux sont plus longs car il faut créer des cintres afin de bâtir les voûtes en berceau allant de 1,2 m à 4,8 m et en cul-de-fours où des niches donnent accès aux meurtrières[D 72]. Ces cintres gênent la circulation tant qu'ils ne sont pas retirés[D 68]. Les voûtes sont composées de tufs, de briques et de matériaux de récupération[D 68].

D'une manière plus globale, les portes d'accès principales sont rénovées et réduites à une seule entrée de 4 m à l'exception de la porta Portuensis[C 20], des herses sont installées et des tours semi-circulaires sont construites pour encadrer des portes secondaires[D 73]. Les contre-portes disposent de dispositif de guet permanent[E 33]. La base des tours devient rectangulaire et est renforcée en épaississant les parois ou en ajoutant des murs de refend afin de pouvoir les rehausser d'un étage[D 74],[C 20]. Les façades des portes principales en travertin et en marbre sont rénovées et reçoivent des inscriptions dédicatoires tandis que d'autres portes secondaires sont murées[D 75]. Les différences de niveaux entre les sections du mur sont compensées en jouant sur l'épaisseur des joints de mortier et l'épaisseur des murs passe de 2 m à 3,7 m en empiétant sur l'intérieur de la ville[D 76]. Les rénovations des portes s'accompagnent de signes liés à la religion chrétienne sur les clés d'arc de la porta Pinciana ou de la porta Ostiensis[E 34]. Les mêmes marques décoratives se retrouvent à Thessalonique, Terracine ou Nicopolis d'Épire, elles signifient « réparé au temps des Chrétiens »[E 35]. Elles placent également symboliquement la ville sous la protection de Dieu et y interdit l'accès aux démons[E 36].

| Images des fortifications | ||||||||||

| ||||||||||

Après l'Empire romain modifier

Le général byzantin Bélisaire, après la reconquête de Rome au VIe siècle, fait ériger des protections sur les merlons afin de protéger le côté gauche des défenseurs[C 7]. En utilisant de la main d'œuvre locale, il fait également creuser un ou plusieurs fossés et fait installer des pièges appelés lupi devant une partie des portes d'accès de la ville[C 7]. Les aqueducs, pouvant être utilisés par les assiégeants pour entrer dans la ville, sont scellés avec du béton sur une longue distance[C 7]. Les engins de siège défensifs sont renouvelés avec l'installation de balistes dans les tours et d'onagres au sommet des courtines, éléments qui vont être efficaces pour défendre Rome à cette époque[C 7].

Au cours du Moyen Âge, les murs en opus vittatum sont privilégiés entre le Ve et le VIIe siècle[E 37]. Au VIe ou VIIe siècle, une croix grecque est réalisée sur la porta Appia[E 34].

Aux VIIIe et IXe siècles, les grands blocs de remploi surtout en pépérin associés à la brique ou une utilisation de la brique seule sont privilégiés[E 37]. D'autres matérieux sont parfois associés comme tels que le tuf, le silex et le travertin[E 38].

De manière générale, les réparations successives effectuées à cette période historique mettent en valeur les différentes puissances qui dirigent Rome tout en étant des objectifs fonctionnels ou défensifs[E 39].

En 1157, sous le pontificat de Calixte II, le fossé de Acqua Mariana passe probablement sous le mur mais sans connaître les détails des travaux[E 40].

Les nombreuses modifications sont très bien documentées pour le XVe siècle : reconstruction de portes, nouveau parement plaqué sur le noyau dans de nombreux secteurs de la muraille[D 77].

À l'époque moderne, plusieurs villas utilisent la muraille : fermeture des terrains de la villa Médicis pour l'un des côtés avec aménagement des tours ou encore la villa Ludovisi dont les chemins de ronde sont transformés en portiques[E 41].

Composition modifier

Il est construit en opus caementicium, un mélange composé de d'éléments de tuf et de travertin assemblés ensemble grâce à un ciment à base de chaux[A 2],[C 26]. Contrairement aux standards de l'époque, les matériaux sont neufs et non des réemplois d'anciens bâtiments ou d'anciennes sculptures ou tombes[C 26]. Les briques sont fixées par un mortier blanchâtre[C 26][10]. Les briques font une hauteur moyenne de 3,5 cm, elles sont de couleur rouge clair et ont trois formes différentes (triangulaires, trapézoïdales et irrégulières)[10]. L'absence de trous de boulin suppose que le parement est réalisé du haut vers le bas ou à l'aide d’échafaudages autoportants[C 15].

En théorie, avec la technique de construction de Vitruve, les murs sont conçus pour ne pas se dégrader rapidement et même pour résister à un tremblement de terre à la condition que le noyau central en béton soit de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas sur l'ensemble de la muraille[C 15]. La majorité du mur ayant été construit rapidement et l'inexpérience des maçons de la ville de Rome pour ce type de construction fait que les tuiles et briques de petites tailles ne permettent pas une bonne adhérence au béton, ce qui conduit à un détachement du parement au fil des années[C 15],[D 78]. L'utilisation de grandes tuiles permet de résoudre ce défaut[C 27]. Quelques parties de cette muraille sont toutefois de bonne qualité, car le béton et le parement ont été bien faits[C 15]. Globalement le parement de la partie haute du mur est de meilleure qualité que celui de la partie basse même s'il s'agit dans les deux cas de briques de remplois[D 78].

Les travaux de réparation menés sur la muraille après le règne d'Aurélien sont réalisés en opus vittatum comme c'est le cas sur la courtine près de la porta Maggiore[D 79]. Cet opus vittatum pourrait également dater des VIe et VIIe siècle[D 13].

Tracé modifier

1 : Aqua Traiana

2 : Aqua Virgo

3 : Aqua Marcia / Aqua Tepula / Aqua Iulia

4 : Aqua Claudia

5 : Arcus Neroniani

6 : Aqua Antoniniana

Les parties nord et sud se basent sur la limite douanière ou de péage établie par Vespasien, puis délimitée par des bornes à la fin de la dynastie antonine[C 22].

Le parcours s'appuie sur les sept collines de Rome, tout en laissant les constructions de grandes dimensions à l'intérieur de la muraille[A 2]. Un bastion avancé sur le mont Janicule protège le quartier du Trastevere (Transtiberim en latin), secteur où se trouvent les moulins à eau fabriquant la farine et deux aqueducs (Aqua Traiana et Aqua Alsietina), ainsi que les principaux ponts sur le Tibre[C 22]. En revanche le mont Vatican demeure sans protection. Un saillant est présent au sud vers la via Appia afin de protéger l'Aqua Antoniniana et d'éviter que la vallée de l'Almo ne dépasse les nouvelles fortifications de la ville[C 22].

À l'est, le mur ne suit pas la limite douanière et s'appuie principalement sur la caserne de la Garde prétorienne dont les courtines et les tours, qui datent de l'empereur Tibère et sont hautes de 4,73 m, sont rehaussées de 2,5 m à 3,2 m suivant la localisation et de 2,3 m en largeur[A 3],[C 28]. Un parapet est construit avec des merlons espacés de trois mètres environ[D 80]. Les défenses de la caserne ont déjà été améliorées en 69 puis en 215 sous Caracalla avec notamment la création d'arches dans la partie supérieure des portes afin d'y placer des balistes[D 80]. La hauteur des courtines est aussi augmentée sur les trois aqueducs de l'Aqua Claudia sur l'Esquilin, de l'Aqua Marcia et de l'Aqua Tepula, afin de garantir l’approvisionnement en eau de la ville et de ne pas donner un point d'accès tactique à l'assiégeant[A 3],[C 22]. La réutilisation de l'espace proche des aqueducs a permis d'éviter des expropriations supplémentaires, par ailleurs la muraille longe parallèlement les aqueducs à l'exception de l'Aqua Claudia[D 81]. Pour l'Aqua Marcia, une structure de 26 m comble l'espace entre la muraille et l'aqueduc, soit une réserve d'eau potentielle de 500 m3 construite dès le milieu du IIe siècle ou sous le règne de Septime Sévère[E 42].

À l'ouest, le tracé suit le relief du Janicule en fonction des courbes de niveau[E 43]. Les ingénieurs romains estiment à tort que le Tibre apporte une défense suffisante, trois remblais sont créés sur la rive gauche de ce dernier[C 29]. La rive droite du Tibre comprend 4 600 m de fortification mais les murs ne font que 1,2 m d'épaisseur et 5 m à 6 m de hauteur[D 82]. Les premiers éléments défensifs datent probablement de l'époque d'Aurélien mais ils sont reconstruits par Flavius Honorius, probablement à cause des crues du Tibre[D 82]. Les ponts urbains sont incorporés dans la zone de défense[C 30]. Le mausolée d'Hadrien semble avoir servi de « tête de pont » défensive et le Pons Ælius situé devant l'édifice a été fortifié[11],[C 30]. Au Moyen Âge, du Tibre à la porta San Pancrazio, l'enceinte disparait et n'est restituable qu'à partir de gravures anciennes[E 43]. Entre la porta Settimiana et le Tibre, la muraille est englobée dans des constructions modernes mais l'étude de deux tours permet de supposer une édification à l'époque de Flavius Honorius[E 44].

Le tracé s'appuie également sur d'autres monuments existants qui ont permis d'accélérer les travaux comme l'amphithéâtre Castrense construit au début du IIIe siècle dont les arcades sud sont murées[12],[C 28], la pyramide de Cestius[13], le mausolée d'Hadrien[C 28] et des jardins en terrasses sur le Pincio comme l'Horti Aciliorum et l'Horti Sallustiani[C 28]. Des calculs indiquent qu'un dixième des murs reprennent des structures préexistantes[A 2].

| Monuments romains incorporés dans le mur | ||||||||||

| ||||||||||

L'efficacité réelle des murs est discutable, du fait du faible effectif de la garnison de la ville. Les forces combinées de la garde prétorienne, des cohortes urbaines et des vigiles n'atteignent que 25 000 hommes, trop peu pour défendre l'enceinte efficacement. D'après M. Todd, 700 balistes auraient été nécessaires pour défendre efficacement le mur, sans compter tous les militaires spécialisés nécessaires au maniement de cette arme[C 32]. Mettre en garnison autant d'unités spécialisés n'étant pas possible, Flavius Honorius choisit d'assurer la sécurité du mur par des archers, avec l'artillerie en réserve pour intervenir sur un secteur en difficulté[C 32].

Détails modifier

Fondations, soubassement et courtine modifier

Les fondations sont posées dans une tranchée de 4 m de largeur[C 33]. Des coffrages en bois, laissés en place après la construction, permettent de maintenir le béton en place pendant qu'il sèche[C 33]. La profondeur des fondations varie suivant les sections de la muraille et elle s'adapte au relief avec un système de paliers afin de maintenir globalement les fondations à un même niveau[C 33].

Au niveau du soubassement, le mur est composé de briques ou de tuiles[C 28]. Au-dessus se trouve un chemin de ronde en béton fin, protégé à son tour par des créneaux irréguliers mais larges[C 28]. L'ensemble est surmonté de chambres voûtées appuyées contre un mur extérieur d'un mètre d'épaisseur. Les chambres servent de salles d'armes et de magasins, et diminuent le volume à construire. Certaines sections près la porta Asinaria et de la porta Pinciana ne font que 3 m de hauteur[C 28]. Une galerie voûtée comportant des meurtrières pour les archers est alors ajoutée à l'intérieur sous le chemin de ronde[C 28].

| Dessins montrant l'organisation du mur sous Aurélien, puis après Maxence | |||||||||

| |||||||||

Tours modifier

Plusieurs estimations du nombre de tours ont été proposées, de 381[A 2],[C 34] à 383-400 tours[D 82]. Elles sont réparties régulièrement toutes les 29,6 m[D 82]. On dénombre 19 tours entre la porta San Pancrazio et la porta Settimiana[E 43].

À l'époque d'Aurélien, les tours sont de forme rectangulaire avec 7,6 m de largeur avec un saillie de 3,35 m devant la courtine et surplombant le chemin de ronde de 4,5 m[C 35]. Elles se situent au centre de la courtine[E 32]. Elles sont composées de béton et recouvertes de briques ou de tuiles entre le soubassement et le chemin de ronde[C 35]. Ce dernier est protégé par une triple voûte en berceau d'où un escalier permet d'accéder à une place-forme protégée par des créneaux[C 35]. Chaque tour possède une chambre de guet sur le chemin de ronde, deux fenêtres rondes y sont placées avec une baliste, et sur chaque côté deux fenêtres sont présentes pour pouvoir faire pivoter la baliste à 90 degrés et défendre ainsi le soubassement de la courtine et la tour située à côté[C 35]. La baliste de l'époque fonctionne avec une système à torsion à deux bras privilégiant le tir de iaculi à la pierre[C 35]. Les iaculi sont composés d'une pointe en fer fixée à un corps en bois provenant du frêne et muni de trois ailettes en bois d'érable[C 35]. Au sommet des tours se trouve une terrasse ouverte avec un parapet permettant d'y installer une baliste[A 2],[C 36].

Sur les sections de la fortification comportant une galerie, les tours dépassent également la courtine de 3,5 m[C 35]. Les murs ne sont solides que jusqu'à la hauteur de 3 m, soit le niveau du plancher de la galerie[C 35]. Un escalier donne accès la galerie, puis au chemin de ronde[C 35].

L'accès au chemin de ronde ne peut se faire qu'à travers une tour-porte afin d'empêcher les civils d'accéder au mur et ne pas gêner les opérations de défense[C 35]. Dans la partie sud-ouest, avec le passage des différents aqueducs, les tours sont construites entre les piliers de ces derniers afin d'éviter toute communication entre les deux types de structures pouvant entraver l'écoulement de l'eau[C 37]. Près de l'Aqua Claudia, les tours font 60 cm d'épaisseur l'époque d'Aurélien, épaisseur doublée sous Flavius Honorius[E 45]. L'accès au chemin de ronde se fait par des tours intermédiaires alors qu'habituellement, il est réalisé par les tours encadrant les portes[E 45].

Entre le règne d'Aurélien et celui de Flavius Honorius, les modifications apportées aux tours sont minimes, car l'empereur Maxence et ses successeurs préfèrent garder le modèle instauré par Aurélien à l'exception du parapet crénelé qui atteint désormais le niveau des terrasses ouvertes crénelées des tours[C 38]. Toutefois quelques-unes sont agrandies afin de s'adapter à la nouvelle courtine surélevée[C 38].

Après la rénovation de Flavius Honorius, les fenêtres inférieures des tours sont murées et les tours sont surélévées[E 33]. Les tours comportent désormais deux étages avec un toit à quatre pans imperméabilisé avec du tuileau[D 83],[14]. Leur étage inférieur donne accès au chemin de ronde intérieur voûté en berceau[D 83]. Un escalier à trois volées mène à l'étage supérieur[D 83]. L'étage supérieur permet d'accéder au chemin de ronde supérieur. Ce dernier comporte une voûte en pavillon de 8 pans[D 83]. Les tours dépassent de 5 m la courtine et ont sept fenêtres : deux centrales au premier étage et trois centrales ainsi qu'une de chaque côté au deuxième étage[14].

Portes d'accès et poternes modifier

Généralités modifier

Le mur d'Aurélien est percé de dix neuf portes distinctes (neuf existent encore aujourd'hui[C 35]) dont trois dans le Trastevere[D 82]. Le nombre de points d'entrée monte à trente-deux en comptant les portes secondaires, auxquelles il est possible d'ajouter cinq à six poternes entre la ville et le champ de Mars[D 82]. Il existe quatre types de portes d'accès sur le mur d'Aurélien[C 35].

Les portes de type I sont les plus importantes, elles sont constituées de deux entrées jumelles, flanqués de deux tours semi-circulaires de deux étages et pavées en travertin[A 2],[C 35]. Les portes y sont doublées avec une porte constituée de deux battants extérieurs et d'une rainure partant d'une chambre de manœuvre située au-dessus qui accueille une herse[A 14]. La cour entre les deux portes est fortifiée[A 12]. Les études actuelles ne permettent pas de dater avec précision les contre-portes, probablement de l'époque de Flavius Honorius ou entre celui-ci et Aurélien[D 84].

La porta Flaminia pour la via Flaminia au nord, la porta Appia pour la via Appia au sud, la porta Ostiensis pour Ostie par la rive Est du Tibre empruntée par la via Ostiensis et la porta Portuensis pour la rive Ouest du Tibre par la via Portuensis sont les quatre portes du type I[C 39]. La courtine au-dessus de chaque portail est décorée[C 3]. Sous le règne de Flavius Honorius, les portes de type I passent à une seule entrée de 4 m à l'exception de la Porta Portuensis[C 20].

| Portes d'accès de type I | |||||||||

| |||||||||

Les portes de type II sont placées sur une courtine à deux étages mais sans parement en travertin[C 40]. Les portes dont la façade est en brique ne sont constituées que d'un seul arc et sont protégées par deux tours semi-circulaires[A 2],[D 85]. Les courtines entre les deux tours sont en travertin[C 41]. Ce type de porte regroupe la porta Salaria pour la via Salaria, la porta Nomentana pour la via Nomentana, la porta Tiburtina pour la via Tiburtina et la porta Latina pour la via Latina[C 42]. La porta Praenestina-Labicana est un cas particulier car elle est composée de deux portes de type II l'une à côté de l'autre avec une tour semi-circulaire au milieu[C 43]. La porte située auparavant devant le Pons Ælius menant à la via Aurelia et détruite en 1643 devait également être de ce type[C 3].

| Portes d'accès de type II | ||||||||||

| ||||||||||

Les portes de type III ont une arche à travée unique insérée dans la courtine et protégée par deux tours quadrangulaires[A 2],[C 3]. Les portes concernées ne sont destinées qu'au trafic local et sont les suivantes : la porta Metronia, la porta Asinaria, la porta Chiusa, la porta Ardeatina et la porta Septimiana[C 3]. Elles ne possèdent pas de tours qui flanquent la porte, ce sont en quelque sorte des poternes améliorées[C 3]. La porta Pinciana est inhabituelle pour ce type de porte car elle est décalée en raison du passage de la route et ne possède qu'une seule tour arrondie pour sa défense[C 3].

| Portes d'accès de type III | ||||||||||

| ||||||||||

Les portes de type IV comprennent les quatre poternes et deux petites portes anonymes de l'époque d'Aurélien[C 3]. L'ouverture est étroite avec un linteau plat au sommet et parfois des arcs plats en travertin[C 3]. Maxence fait fermer les quatre poternes mais en fait construire cinq autres le long du Tibre entre le Pons Agrippae et la porta Flaminia afin de pouvoir débarquer des produits venant du fleuve[C 3].

Secteurs nord et nord-est modifier

La porta Flaminia (ou porta del Popolo) est le point de départ de la via Flaminia, qui rejoint la via Cassia après le pont Milvius[A 6] mais se prolonge dans Rome sous le nom de via Lata. À proximité de cette porte, la collis Hortulorum est intégrée dans le mur dénommé Muro Torto (« mur de travers » en français)[A 6]. Elle est rénovée au XVIe siècle par Nanni di Baccio Bigio[A 15].

À l'est, est construite la porta Pinciana permettant de rejoindre la via Salaria vetus[A 6]. Au début du Ve siècle, Flavius Honorius ordonne qu'elle soit rehaussée d'un étage[C 45]. Un symbole chrétien apparaît sur la clé d'arc au Ve siècle[E 34].

En continuant vers l'est, se trouve la porta Salaria composée de deux tours entourant une seule entrée qui servait à rejoindre la Via Salaria novus[A 6]. Flavius Honorius ne juge pas utile qu'elle reçoive un nouveau parement mais un étage supplémentaire est ajouté[C 45]. Elle est détruite en 1870 même si des latrines sont encore visibles[A 6].

La porte suivante, la porta Nomentana donne accès à la via Nomentana[A 6]. Elle est en brique et Flavius Honorius fait le choix de ne pas y appliquer un nouveau parement[A 3],[C 45]. La porte est entourée par deux tours : celle de droite est semi-circulaire et celle de gauche est détruite en 1827[A 3]. Avant la destruction de cette dernière, la tombe d'un préteur dénommé Q. Haterius est découverte à l'intérieur[A 3]. Cette porte est fermée au XVIe siècle et est remplacée à 75 m plus à l'ouest par la porta Pia édifiée sur ordre du pape Pie IV et reconstruite en 1560 par l'architecte Nanni di Baccio Bigio[A 15].

À 43 m à l'est de la porta Nomentana se trouve, une poterne fermée par l'empereur Flavius Honorius[A 3].

À côté de la porta Praetoriana qui est l'entrée du Castra Praetoria se trouve une autre poterne, fermée également par Flavius Honorius[A 3]. La caserne de la Garde prétorienne comporte également une autre porte en travertin dénommée porta Chiusa (« porte fermée » en français) car son nom est inconnu et elle permettait de rejoindre la via Tiburtina[A 3]. Cette dernière est rétrécie à 3,6 m sous le règne de Maxence, puis elle n'a plus été utilisée[C 41]. Elle aurait été réaménagée au VIe siècle puis au XIIe ou XIIIe siècle[D 86].

Secteur sud-est modifier

Sur le tracé de la muraille, la porta Tiburtina est la suivante datant de , c'est-à-dire de l'époque de l'empereur Auguste[A 3]. Elle permet aux aqueducs Aqua Marcia, Aqua Tepula et Aqua Julia d'enjamber la via Tiburtina en passant dans l'attique[A 3]. À l'époque d'Aurélien, la porte est probablement flanquée de deux tours[E 46]. Flavius Honorius fait rénover la porte en la réduisant à 4 m de largeur avec la construction d'une nouvelle entrée pour harmoniser la porte avec la muraille avoisinante, puis aux XIe-XIIe siècle la tour flanquant la porte au sud est reconstruite ainsi qu'aux XIIIe-XIVe siècle, ensuite elle étant surélevée sous Nicolas V et en 1869 le pape Pie IX fait détruire l'entrée[A 3],[C 41],[E 47]. Enfin, en 1917, les constructions s'appuyant contre la porte sont détruites avant de lui donner son aspect actuel[E 48]. Trois inscriptions sont encore visibles, une datée de sous le règne d'Auguste, une autre de 79 sous le règne de Titus rappelant la rénovation de l'Aqua Marcia et une dernière de l'époque de Flavius Honorius mentionnant l'agrandissement des fortifications[A 3]. La tombe de Lucius Ofilius se trouve dans la tour sud de la porte[A 3].

Plus loin se trouve une poterne, déjà disparue pendant l'Antiquité, qui permet probablement d'accéder au temple de Minerve Medica[A 3]. Entre la porta Tiburtina et la porta Maggiore, des rénovations sont entreprises par les papes aux XVIe-XVIIe siècle (principalement sous Benoit XIV)[E 29] en mettant l'accent sur la solidité et non sur l'esthétisme[E 30].

Les porta Praenestina-Labicana (ou porta Maggiore) à 750 m de la porta Tiburtina[E 46], avec leur aqueduc, sont également intégrées à la muraille avec deux portes urbaines[A 3]. Elles sont construites sous Claude qui fait édifier deux arcs monumentaux pour laisser passer l'Aqua Claudia au-dessus de deux voies romaines, la via Labicana et la via Praenaestina[A 3]. Flavius Honorius fait construire un bastion plus en avant, afin de renforcer la défense du secteur[A 3]. Le tombeau de Marcus Virgilius Eurysaces se trouve dans la tour entre les deux portes[A 3],[15]. La Porta Praenestina comporte plusieurs inscriptions : une de Claude, une autre de Vespasien datée de 71 et de son fils Titus datée de 81 et une dernière d'Honorius[A 3].

La porta San Giovanni est construite bien après l'époque romaine, en 1574[A 12].

Secteur sud modifier

La porta Asinaria et les murs environnants sont particulièrement bien conservés avec la présence d'une galerie double superposée[A 12]. Elle ne comporte pas de tour avant Flavius Honorius, puis ce dernier fait construire deux tours semi-circulaires[A 12]. Elle permet de rejoindre la via Asinaria, puis la via Tusculana[A 12]. La porte est murée par des briques pour ne jamais être rouverte[C 41]. La porte est restaurée à la fin du XXe siècle[A 12].

Une autre poterne est accessible jusqu'en 1868 vers la basilique Saint-Jean-de-Latran[A 12].

La porta Metrovia (ou porta Metronia) n'est qu'une simple poterne[A 12]. Le mur et la porte sont restaurés vers 1157[A 12]. Le développement de la circulation au XXe siècle a nécessité de créer d'autres ouvertures dans le mur près de la porte[A 12].

La porta Latina, qui est l'une des portes les mieux conservées, permet à la via Latina de passer le mur[A 12]. La porte est constituée de travertin et date de l'époque d'Aurélien, tout comme la tour semi-circulaire de gauche[A 12]. Sous le claveau se trouve un monogramme datant de l'époque de Constantin Ier. La porte est transformée sous Flavius Honorius (type II) qui probablement élève sa hauteur où il fait construire cinq fenêtres cintrées et crée un parement en pierre de taille de travertin[A 12],[D 87]. Elle est désormais plus petite et possède une herse sur la partie extérieure et à l'intérieur une porte en bois à doubles battants[D 87]. Au milieu du Ve siècle, des contreforts sont créés à l'est de la porte[C 7]. La tour semi-circulaire de gauche est rénovée par Bélisaire et celle de droite au Moyen Âge[A 12],[C 33]. Au VIe siècle, une partie interne de la porte est refaite[E 49]. Un escalier externe remplace l'escalier interne pour l'accès à la galerie[D 88]. Depuis le Moyen Âge, la porte est modifiée à plusieurs reprises, notamment sous Pie II et Benoît XIV jusqu'au pontificat de Pie IX, parfois murée ou dégagée, la dernière réouverture date de 1911[D 89]. Un blason de Pie II avec le mention PIUS PP II est présent[D 90].

La porta Appia (aujourd'hui porta San Sebastiano) qui permet à la via Appia de franchir la muraille[A 8]. La première partie de la construction se déroule à l'époque d'Aurélien entre 270 et 275 avec la construction de deux tours semi-circulaires et au deuxième étage des fenêtres à arcades[A 8]. Lors de la première transformation, un étage est ajouté et les deux tours sont élargies[A 8]. Sous Flavius Honorius des soubassements carrés en marbre sont créés[A 8]. Les deux derniers aménagements n'apportent que des transformations mineures, à l'exception de l'ajout d'un étage supplémentaire. Les contre-portes datent probablement de l'époque de Flavius Honorius[D 91]. Le placage en marbre date de cette époque ou peut-être du VIe siècle[D 92]. En 442, des dégâts importants sont infligés par un séisme, des restaurations urgentes sont entreprises et des contreforts sont ajoutés à l'est de la porte[C 7]. Globalement cette porte a toujours été entretenue et souvent rénovée depuis l'époque romaine car elle a toujours eu une position stratégique sur la muraille[D 93]. Une croix grecque apparaît sur la porte aux VIe ou VIIe siècle[E 34]. La tour ouest est rénovée entre la seconde moitié du XIIe et le début du XIIIe siècle, principalement l'opus mixtum à l'image de la tour des Conti[E 50].

Une gravure représentant l'archange Gabriel est présente, elle date probablement de la victoire des habitants de Rome contre Robert d'Anjou le [A 8]. En 1942-1443, le secrétaire du parti fasciste italien Ettore Muti occupe l'intérieur de l'édifice[A 8]. La porte accueille maintenant le musée des murs[A 8].

La porta Ardeatina voit la construction d'un bastion entre 1538-1542 sur demande du pape Paul III[5]. La charge est confiée à l'architecte italien Antonio da Sangallo le Jeune[5]. Le bastion, bien qu'appartenant à des propriétaires privés, est rénové quatre fois au XXe siècle (1926, 1954, 1967, 1972)[5].

| Portes du secteur sud | |||||||||

| |||||||||

Secteurs sud-ouest et ouest modifier

La porta Ostiensis (aujourd'hui porta San Paolo) est la seconde porte la mieux conservée, elle permet l'entrée de la via Ostiensis[A 13]. Au début, la porte possède deux entrées gardées par deux tours semi-circulaires[A 13]. Sous Maxence, la défense de la porte est renforcée par des murs en tenaille ainsi qu'une contre-porte, les tours bénéficient de nouveaux parements[A 13]. À l'époque de Flavius Honorius, le système défensif passe de deux portes à une seule et les tours sont surélevées[A 16]. Sous Flavius Honorius, un nouveau parement est appliqué et un étage est ajouté aux tours arrondies[C 45]. Un symbole chrétien apparait sur la clé d'arc au Ve siècle[E 34].Les Ostrogoths entrent dans Rome par cette porte en 594[A 9].

Après la pyramide de Cestius se trouve une poterne[A 9].

Une « porte d'accès fluviale » se trouve sur le Tibre[A 9]. Elle est bordée par deux tours, une chaîne pouvait être tendue entre celles-ci pour barrer l'accès aux navires[A 9].

La porta Portuensis permet à la via Portuensis de traverser la muraille et de rejoindre les deux ports d'Ostie[A 9]. Elle est détruite en 1643 et remplacée par une autre plus au nord, la porta Portese[A 9].

Une ancienne porte se trouvait à l'emplacement de la porta Settimiana, qui prend sa place en 1498[A 9].

Galerie modifier

Le tableau suivant récapitule les portes en partant de la plus au nord et en tournant dans le sens horaire :

Notes et références modifier

- Aldrete 2004, p. 41-42.

- Duret et Néraudau 2010, p. 63.

- Montesanti 2007, p. 4.

- Montesanti 2007, p. 5.

- Montesanti 2007, p. 6.

- Montesanti 2007, p. 7.

- Montesanti 2007, p. 7-8.

- Histoire Auguste, Le divin Aurélien, 21-22.

- Montesanti 2007, p. 8.

- Montesanti 2007, p. 2.

- Duret et Néraudau 2010, p. 172.

- Duret et Néraudau 2010, p. 231.

- Duret et Néraudau 2010, p. 30 et 172.

- Montesanti 2007, p. 3.

- Duret et Néraudau 2010, p. 271.

- Guide archéologique de Rome

- Coarelli 1994, p. 15.

- Coarelli 1994, p. 16.

- Coarelli 1994, p. 21.

- Coarelli 1994, p. 16-17.

- Coarelli 1994, p. 17 et 20.

- Coarelli 1994, p. 20.

- Coarelli 1994, p. 17.

- Coarelli 1994, p. 23.

- Coarelli 1994, p. 25.

- Coarelli 1994, p. 20 et 33.

- Coarelli 1994, p. 20, 33 et 52.

- Coarelli 1994, p. 22.

- Coarelli 1994, p. 24.

- Coarelli 1994, p. 22-23.

- Coarelli 1994, p. 20-21.

- Coarelli 1994, p. 24-25.

- Tra città e suburbio: il ruolo di limite delle Mura Serviane e Aureliane di Roma

- Volpe 2019, p. 121 et 128.

- Volpe 2019, p. 121-122 et 125.

- Volpe 2019, p. 122.

- Volpe 2019, p. 122 et 128.

- Volpe 2019, p. 123.

- Volpe 2019, p. 124.

- Volpe 2019, p. 125 et 128.

- Volpe 2019, p. 125.

- Volpe 2019, p. 128.

- Volpe 2019, p. 126-127.

- Volpe 2019, p. 127.

- Volpe 2019, p. 127-128.

- The Walls of Rome

- Fields 2008, p. 4 et 22.

- Fields 2008, p. 18.

- Fields 2008, p. 36.

- Fields 2008, p. 4.

- Fields 2008, p. 4 et 47.

- Fields 2008, p. 6 et 48.

- Fields 2008, p. 52.

- Fields 2008, p. 4 et 52.

- Fields 2008, p. 6.

- Fields 2008, p. 6 et 52.

- Fields 2008, p. 52-53.

- Fields 2008, p. 53.

- Fields 2008, p. 57.

- Fields 2008, p. 5.

- Fields 2008, p. 30.

- Fields 2008, p. 18 et 24.

- Fields 2008, p. 18 et 31.

- Fields 2008, p. 25 et 52.

- Fields 2008, p. 18 et 30.

- Fields 2008, p. 48.

- Fields 2008, p. 36-37.

- Fields 2008, p. 24.

- Fields 2008, p. 28 et 30-31.

- Fields 2008, p. 37.

- Fields 2008, p. 43.

- Fields 2008, p. 28.

- Fields 2008, p. 29.

- Fields 2008, p. 32.

- Fields 2008, p. 25 et 32.

- Fields 2008, p. 25.

- Fields 2008, p. 26.

- Fields 2008, p. 39.

- Fields 2008, p. 31.

- Fields 2008, p. 25-26 et 33.

- Fields 2008, p. 33.

- Fields 2008, p. 25-26.

- Fields 2008, p. 43-44.

- Fields 2008, p. 44.

- Fields 2008, p. 29 et 33.

- Fields 2008, p. 34.

- Fields 2008, p. 49.

- Fields 2008, p. 31-32 et 34.

- Fields 2008, p. 33 et 35.

- Fields 2008, p. 41.

- Fields 2008, p. 51.

- Le Mura Aureliane nella storia di Roma : Da Aureliano a Onorio

- Esposito et al., p. 29.

- Esposito et al., p. 37-38.

- Esposito et al., p. 30-31.

- Esposito et al., p. 39.

- Esposito et al., p. 14 et 29.

- Esposito et al., p. 13.

- Esposito et al., p. 14.

- Esposito et al., p. 9.

- Esposito et al., p. 137.

- Esposito et al., p. 134 et 137.

- Esposito et al., p. 136.

- Esposito et al., p. 137-138.

- Esposito et al., p. 18.

- Esposito et al., p. 21-23 et 38.

- Esposito et al., p. 21-23.

- Esposito et al., p. 136-137.

- Esposito et al., p. 43.

- Esposito et al., p. 43-44.

- Esposito et al., p. 138.

- Esposito et al., p. 286-287.

- Esposito et al., p. 300-301.

- Esposito et al., p. 134.

- Esposito et al., p. 135.

- Esposito et al., p. 10.

- Esposito et al., p. 195-196.

- Esposito et al., p. 205.

- Esposito et al., p. 209-210.

- Esposito et al., p. 11.

- Esposito et al., p. 139.

- Esposito et al., p. 140.

- Esposito et al., p. 141-143.

- Esposito et al., p. 149-150.

- Esposito et al., p. 159-160.

- Esposito et al., p. 280-281.

- Esposito et al., p. 280-283.

- Esposito et al., p. 239-240.

- Esposito et al., p. 240.

- Esposito et al., p. 240-241.

- Esposito et al., p. 241-242.

- Esposito et al., p. 258-259.

- Esposito et al., p. 262.

- Esposito et al., p. 243-244.

- Esposito et al., p. 248.

- Esposito et al., p. 274.

- Esposito et al., p. 76.

- Esposito et al., p. 290-291.

- Esposito et al., p. 233-234.

- Esposito et al., p. 234-235.

- Esposito et al., p. 235.

- Esposito et al., p. 294-295.

- Esposito et al., p. 298-299.

- Esposito et al., p. 296-297.

- Esposito et al., p. 32-33.

- Esposito et al., p. 193.

- Esposito et al., p. 18-19 et 26.

- Esposito et al., p. 19 et 45.

- Esposito et al., p. 21.

- Esposito et al., p. 26.

- Esposito et al., p. 38.

- Esposito et al., p. 114.

- Esposito et al., p. 121.

- Esposito et al., p. 118-119.

- Esposito et al., p. 125.

- Esposito et al., p. 16-17 et 115.

- Esposito et al., p. 17.

- Esposito et al., p. 120.

- Esposito et al., p. 122.

- Esposito et al., p. 123.

- Esposito et al., p. 16 et 116-117.

- Esposito et al., p. 119.

- Esposito et al., p. 118.

- Esposito et al., p. 123 et 125-127.

- Esposito et al., p. 16.

- Esposito et al., p. 16 et 116.

- Esposito et al., p. 16 et 38.

- Esposito et al., p. 114-116 et 122.

- Esposito et al., p. 126-137.

- Esposito et al., p. 58-59.

- Esposito et al., p. 17-18.

- Esposito et al., p. 226.

- Esposito et al., p. 112.

- Esposito et al., p. 15.

- Esposito et al., p. 127-130.

- Esposito et al., p. 164 et 188.

- Esposito et al., p. 15-16.

- Esposito et al., p. 282-283.

- Esposito et al., p. 218.

- Esposito et al., p. 221.

- Esposito et al., p. 221-222 et 235.

- Esposito et al., p. 236.

- Esposito et al., p. 163-164.

- Esposito et al., p. 189.

- Esposito et al., p. 163.

- Le Mura Aureliane nella storia di Roma : Da Onorio a Niccolò V

- Molinari et Spera 2023, p. 17.

- Molinari et Spera 2023, p. 25.

- Molinari et Spera 2023, p. 69.

- Molinari et Spera 2023, p. 100 et 104.

- Molinari et Spera 2023, p. 18.

- Molinari et Spera 2023, p. 26.

- Molinari et Spera 2023, p. 27-28 et 77.

- Molinari et Spera 2023, p. 27-28.

- Molinari et Spera 2023, p. 88.

- Molinari et Spera 2023, p. 43.

- Molinari et Spera 2023, p. 45.

- Molinari et Spera 2023, p. 47.

- Molinari et Spera 2023, p. 36.

- Molinari et Spera 2023, p. 36-38.

- Molinari et Spera 2023, p. 49-50.

- Molinari et Spera 2023, p. 16.

- Molinari et Spera 2023, p. 99.

- Molinari et Spera 2023, p. 18-20.

- Molinari et Spera 2023, p. 30.

- Molinari et Spera 2023, p. 33.

- Molinari et Spera 2023, p. 53.

- Molinari et Spera 2023, p. 56.

- Molinari et Spera 2023, p. 67.

- Molinari et Spera 2023, p. 68.

- Molinari et Spera 2023, p. 169.

- Molinari et Spera 2023, p. 54.

- Molinari et Spera 2023, p. 115-116.

- Molinari et Spera 2023, p. 142-147.

- Molinari et Spera 2023, p. 144-145.

- Molinari et Spera 2023, p. 144.

- Molinari et Spera 2023, p. 167.

- Molinari et Spera 2023, p. 119-120.

- Molinari et Spera 2023, p. 123.

- Molinari et Spera 2023, p. 93.

- Molinari et Spera 2023, p. 95.

- Molinari et Spera 2023, p. 97.

- Molinari et Spera 2023, p. 60-61.

- Molinari et Spera 2023, p. 62-67.

- Molinari et Spera 2023, p. 71.

- Molinari et Spera 2023, p. 77.

- Molinari et Spera 2023, p. 133.

- Molinari et Spera 2023, p. 167-169.

- Molinari et Spera 2023, p. 129.

- Molinari et Spera 2023, p. 129-130.

- Molinari et Spera 2023, p. 121.

- Molinari et Spera 2023, p. 142.

- Molinari et Spera 2023, p. 142-143.

- Molinari et Spera 2023, p. 146-147.

- Molinari et Spera 2023, p. 94-95.

- Molinari et Spera 2023, p. 70.

Annexes modifier

Articles connexes modifier

- Roma quadrata - Muraille Servienne

- Musée des murs - Musée de la Via Ostiense

- Sac de Rome (410) - Siège de Rome (537-538) - Siège de Rome (545-546) - Siège de Rome (549-550)

Bibliographie modifier

Ouvrages généraux modifier

- Filippo Coarelli (trad. Roger Hanoune), Guide archéologique de Rome, Paris, Hachette, , 349 p. (ISBN 2-01-235113-1). .

- Luc Duret et Jean-Pierre Néraudau, Urbanisme et métamorphoses de la Rome antique, Paris, Les Belles Lettres, , 2e éd. (1re éd. 1983), 446 p. (ISBN 978-2-251-33832-3). .

- (en) Nic Fields (ill. Peter Dennis), The Walls of Rome, Osprey Publishing, coll. « Fortress » (no 71), , 64 p. (ISBN 978-1-8460-3198-4). .

- (en) Gregory S. Aldrete, Daily Life In The Roman City : Rome, Pompeii, and Ostia, Greenwood Press, , 278 p. (ISBN 0-313-33174-X, lire en ligne), p. 41-42. .

Ouvrages et articles spécialisés modifier

- (en) H. W. Dey, The Aurelian Wall and the Refashioning of Imperial Rome, AD 271-855, Cambridge, .

- (it) Daniela Esposito, Elisabetta Pallottino, Francesco Giovanetti, Marco Fabbri, Maura Medri, Michele Zampilli, Paola Porretta, Riccardo Santangeli Valenzani et Rita Volpe, Le Mura Aureliane nella storia di Roma, vol. 1 : Da Aureliano a Onorio, Rome, RomaTrE-Press, , 305 p. (ISBN 978-88-948853-92, lire en ligne). .