Nioro-du-Sahel

Nioro est une ville et une commune malienne, situé à 241 km au nord-est de la ville de Kayes, Il est situé sur l'axe routier (RR5) à 85 km au Nord-ouest de Diangounté, et de Kita. à proximité de la frontière mauritanienne.

| Nioro | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Nioro (chef-lieu) |

| Cercle | Nioro (chef-lieu) |

| Maire | Mouctar DICKO (ADP-Maiba) élu en 2016 |

| Démographie | |

| Gentilé | Niorois, Nioroise |

| Population | 110 000 hab. (estim. 2024) |

| Densité | 588 hab./km2 |

| Population précédent recensement | 22 266 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 15° 13′ 55″ nord, 9° 35′ 37″ ouest |

| Superficie | 18 700 ha = 187 km2 |

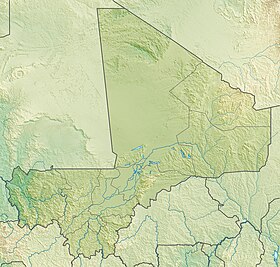

| Localisation | |

| modifier |

|

Elle est le chef-lieu du et de la Région de Nioro, l’un des sept cercle dans la nouvelle région de Nioro[1].

La ville comptait vers 2015 environ 33 500 habitants[1]. Elle renfermait 35 841 habitants en 2020 et pourrait atteindre le chiffre 48 167 habitants en 2030[2].

Histoire modifier

Selon certaines versions de la tradition orale, la ville aurait été fondée vers 1200 par les Peul et des Diawando; son fondateur unanime serait un certain Beydari Tamboura. Youba Bathily qui consacra un livre sur Nioro informe que la création de Nioro remonterait au XIVè siècle[2]. La ville a pris de l’ampleur avec l’arrivée des Bambara Massassi[2] et de migrants venant du Haut-Sénégal et du Soudan français.

Elle devient la capitale du royaume bambara du Kaarta à la fin du XVIIIe siècle[1], avant d’être conquise par les troupes d’El-Hadj Oumar Tall en 1855, qui y fait construire une grande mosquée en 1856[1]. Une importante communauté musulmane vint s’y installer.

La ville est conquise par l’armée coloniale française en 1891 et devint une capitale régionale du Soudan Français[2].

Nioro devient à partir de 1910 le fief du hamallisme, mouvement soufi issu de la Tijaniyya, initié par cheikh Hamallah. Les adeptes du hamallisme sont activement hostiles à la présence coloniale et subissent une violente répression des autorités dont le paroxysme est atteint en 1940-1941.

Éducation modifier

La première école a été ouverte à Nioro dès le début de la colonisation[2]. L'académie de Nioro a été créée en [3][source insuffisante]. Au début du XXème siècle, il existait à Nioro environ 12 écoles coraniques pour 75 à 80 élèves. La ville fut un centre d’études musulmanes très vivant, le plus connu entre la mer et Tombouctou. Tout comme Djenné, Tombouctou, Mopti, Bandiagara ou Ségou, Nioro a été un siège spirituel important qui abrita des centres d’études dirigés par des maîtres coraniques à qui les familles confiaient l’éducation de leurs enfants<ref name=":3">.

Culture modifier

Nioro est une ville de pèlerinage, une ville mystique et de vie religieuse dans la laïcité[2]. Le Ismu, ou plus exactement Ismuan-Nabi, probablement organisé depuis au moins les années 1960 par la Hamawiyya de Nioro, célèbre le cheikh Mohamed Ould Hamahoullah, dit « Bouyé Haïdara », fils aîné de Hamahoullah Haïdara, le fondateur du mouvement[1]. Cette manifestation est devenue massivement populaire au tournant des années 1970[1].

Depuis 1985, la ville accueille également chaque année un autre événement lié à la Tijaniyya, à savoir le grand Ziyara, de son nom complet Zyar Shayk Umar al-Futiyu (littéralement visite commémorative pour le Cheick Oumar du Fouta), qui honore la mémoire d’El-Hadj Oumarou[1]. La fête dure sept jours, de lundi à dimanche, précédant ou suivant les célébrations du Maouloud[1]. La ville de Nioro a de tout temps été un centre artistique et culturel qui a produit des artistes talentueux comme Diagous, Mama Sissoko et d'autres[2].

Économie modifier

Une des caractéristiques essentielles de la ville de Nioro est la succession tour à tour, sans interruption de deux vies : une vie agricole en saison des pluies et une vie commerciale en saison sèche. Le commerce occupe une place très importante dans la vie de Nioro. La ville est devenue un carrefour où s’effectuent d’importants échanges à cause de la rencontre de routes internationales et nationales (1 et 3) et de la route régionale 5 et aussi sa position géographique (frontière avec la Mauritanie). Avant la colonisation, le commerce avec les maures concernait le sel, la gomme, les plumes et œufs d’autruche et les animaux vivants. Nioro alimentait en grande partie le marché de Tombouctou en tissus. Jusqu'à une époque récente, Nioro portait le nom de Grenier à Mil ; elle est aussi une ville d'élevage, une bergerie a été créée à Nioro depuis 1925. Le maraîchage est aussi une tradition à Nioro. Chaque famille y a son jardin. Les jardins maraîchers occupaient les bords, parfois même le lit du marigot. Nioro est aussi une zone de collecte et de cueillette de la gomme arabique et du Kapok[2].

Personnalités modifier

- Cheikh Mohamed Ould Hamahoullah, dit « Bouyé Haïdara », chef et guide du courant soufi Tijaniyya ;

- Modibo Diarra, homme politique et astrophysicien, né à Nioro en 1952 ;

- Bouillé Siby, homme politique, membre du BEC-UDPM jusqu'en 1991 ;

- Détéba Kamissoko, ancienne ministre ;

- Sy Kadiatou Sow (1955-), femme politique ;

- Tiéblé Drame, ancien député et ministre ;

- Hamet Diane Semega, ancien ministre ;

- Rokia Maguiraga, ministre ;

- Thierno H. Diallo, ministre ;

- Abdoulaye Daffé, banquier, est né à Nioro en 1954 ;

- Mamou Daffé, entrepreneur culturel ;

- Sadio Bathily, ingénieur et député, est né à Nioro en 1937 ;

- Bouh Diakite, ancien député ;

- Bakary Dembo Diagouraga, ancien député ;

- Demba Diallo, ancien député ;

- Ousmane Bathly, ancien député ;

- Cheickné Dibassy, ancien maire ;

- Youba Bathily, historien et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages historiques ;

- Amadou Diaga, ancien maire ;

- Drissa Tiémoko Coulibaly, ancien maire ;

- Abbas Sylla, maire de 2004 à 2009 ;

- Kalilou Diakite, maire de 2009 à 2016.

Bibliographie modifier

- Amadou Bâ, Histoire du Sahel occidental malien : des origines à nos jours, éditions Jamana, 1989.

- Jean-Luc Manaud, Éric Milet, Mali, Olizane, 2007.

- Vincent Joly, Le Soudan français de 1939 à 1945, Karthala, 2006, p. 204.

- Youba Bathily, Nioro du Sahel, La ville promise, Editions Sawa, Bamako, 2021, 161 pages

- Seïdina Oumar Dicko, Hamallah, Le Protégé de Dieu, 1999, Editions Jamana, Bamako, ISBN, 2910454703, 9782910454708.

Notes et références modifier

- Moussa Sow, « Une ville, deux pèlerinages : islam et mémoire à Nioro du Sahel, à travers Ismu et Ziyara », dans Le Mali contemporain, IRD Éditions, coll. « Hors collection », (ISBN 978-2-7099-2617-1, lire en ligne), p. 243–261

- .Youba Bathily, « Ville religieuse, artistique et d'enseignement », dans Nioro du Sahel, La ville promise, (ISBN 978-99952-924-5-4), p. 101–106

- Le Conseil des ministres a adopté le 17 mars 2010 le projet de décret portant création des académies de Nioro et Bougouni. Communiqué du conseil des ministres du 17 mars 2010